Judith Butler untersucht die Herausforderungen unserer Zeit, geprägt von Pandemie und Klimakrise. Sie reflektiert über die globale Interdependenz und fragt, wie eine gerechte Welt für alle Menschen geschaffen werden kann. Dabei stützt sie sich auf phänomenologische sowie queer-feministische und antirassistische Ansätze.

Judith Butler Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

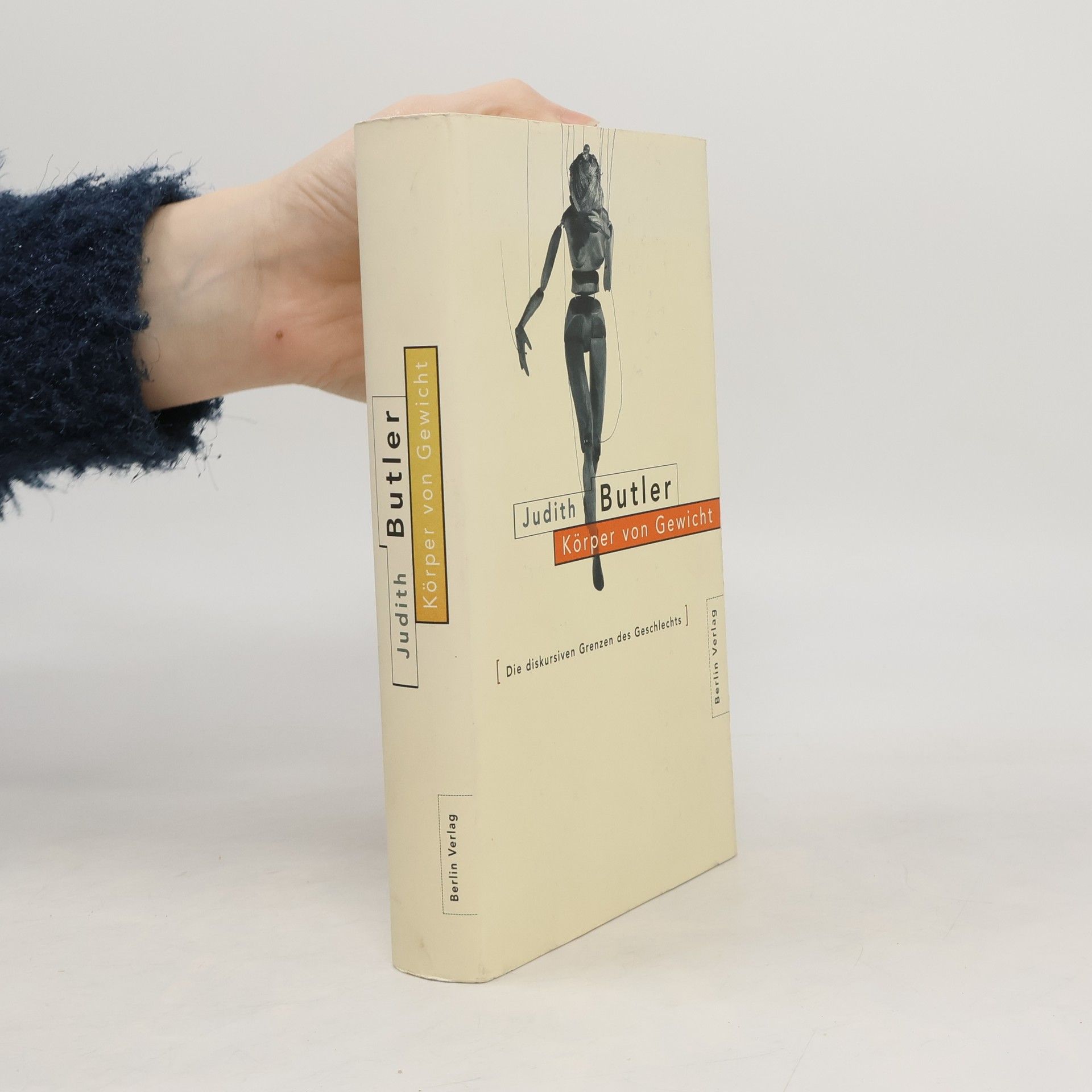

Judith Butler ist eine einflussreiche poststrukturalistische und feministische Philosophin, deren Werk sich mit Feminismus, Queer Theory, politischer Philosophie und Ethik befasst. Ihre Forschung taucht tief in die Literaturtheorie, moderne philosophische Fiktion und Studien zur Sexualität ein. Butler beschäftigt sich auch mit europäischer Literatur und Philosophie des 19. und 20. Jahrhunderts, Kafka sowie Themen wie Verlust, Trauer und Krieg. Neuere Arbeiten befassen sich mit jüdischer Philosophie und Kritik staatlicher Gewalt.

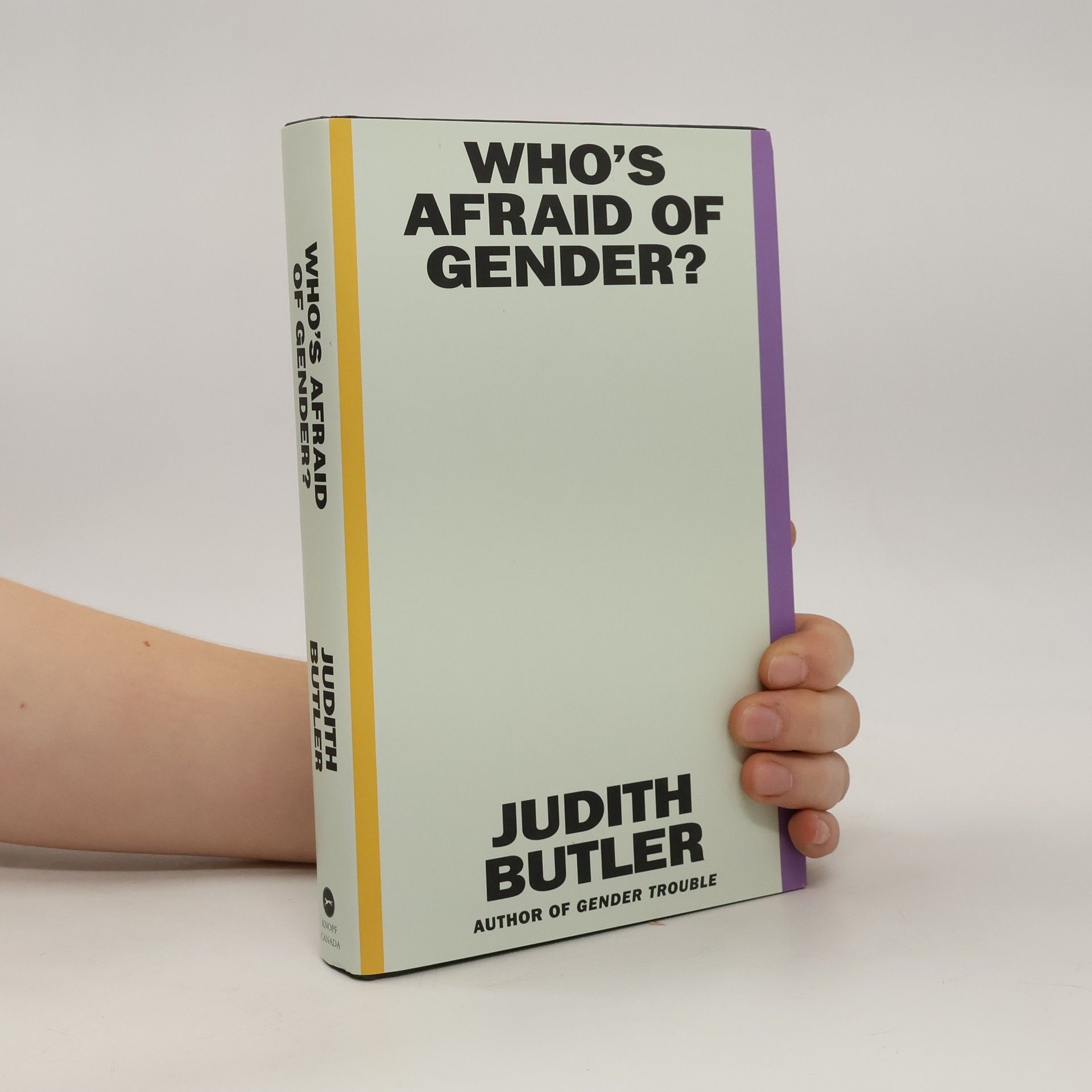

Judith Butler explores the fear of gender as a catalyst for reactionary politics globally, highlighting how anti-gender ideology movements manipulate this fear to challenge reproductive justice and undermine rights for trans and queer individuals. The book critiques the demonization of gender by authoritarian regimes and connects it to broader issues like critical race theory and xenophobia. Offering a hopeful vision, Butler calls for solidarity among those fighting for equality, making this a crucial intervention in contemporary social justice discourse.

At once profound, accessible, and utterly essential-an animated conversation between two eminent thinkers illuminating what we mean when we talk about living.

Dem Problem des prekären, gefährdeten Lebens kommt in Judith Butlers Werk eine zentrale Stellung zu. Dabei wird es stets im Zusammenhang mit den sozialen, diskursiven und geschlechtlichen Normen verhandelt, die das menschliche Leben bis in seine intimsten Facetten prägen und die für abweichende Körper und Lebensformen mitunter tödlich sein können. Auch Frédéric Worms berührt mit seinen Überlegungen zum kritischen Vitalismus, zu Fürsorge und Care-Arbeit aktuelle gesellschaftliche Debatten wie jene zum politischen Umgang mit Geflüchteten. In diesem Band erkunden die beiden Philosophen die Aporien und Ambivalenzen in ihrer Erörterung der Fragen: Was ist ein erträgliches Leben? Unter welchen Umständen lässt sich ein Leben (nicht mehr) aufrechterhalten? Wann wird ein gefährdetes Leben unmöglich?

What World Is This?

- 144 Seiten

- 6 Lesestunden

Judith Butler shows how COVID-19 and all its consequences—political, social, ecological, economic—challenge us to develop a new account of interdependency. Butler argues for a radical social equality and advocates modes of resistance that seek to establish new conditions of livability and a new sense of a shared world.

In "Sinne des Subjekts" untersucht Judith Butler, wie Trauer, Liebe und Hass das Selbst prägen. Sie analysiert die Rolle sozialer Kräfte und Sprache in der Handlungsmacht des Subjekts. Durch den Dialog mit Denkern wie Spinoza und Freud entwickelt sie eine Ethik, die auf der Affizierbarkeit des Körpers basiert.

Marx ökologisch

Pariser Marxlektüren

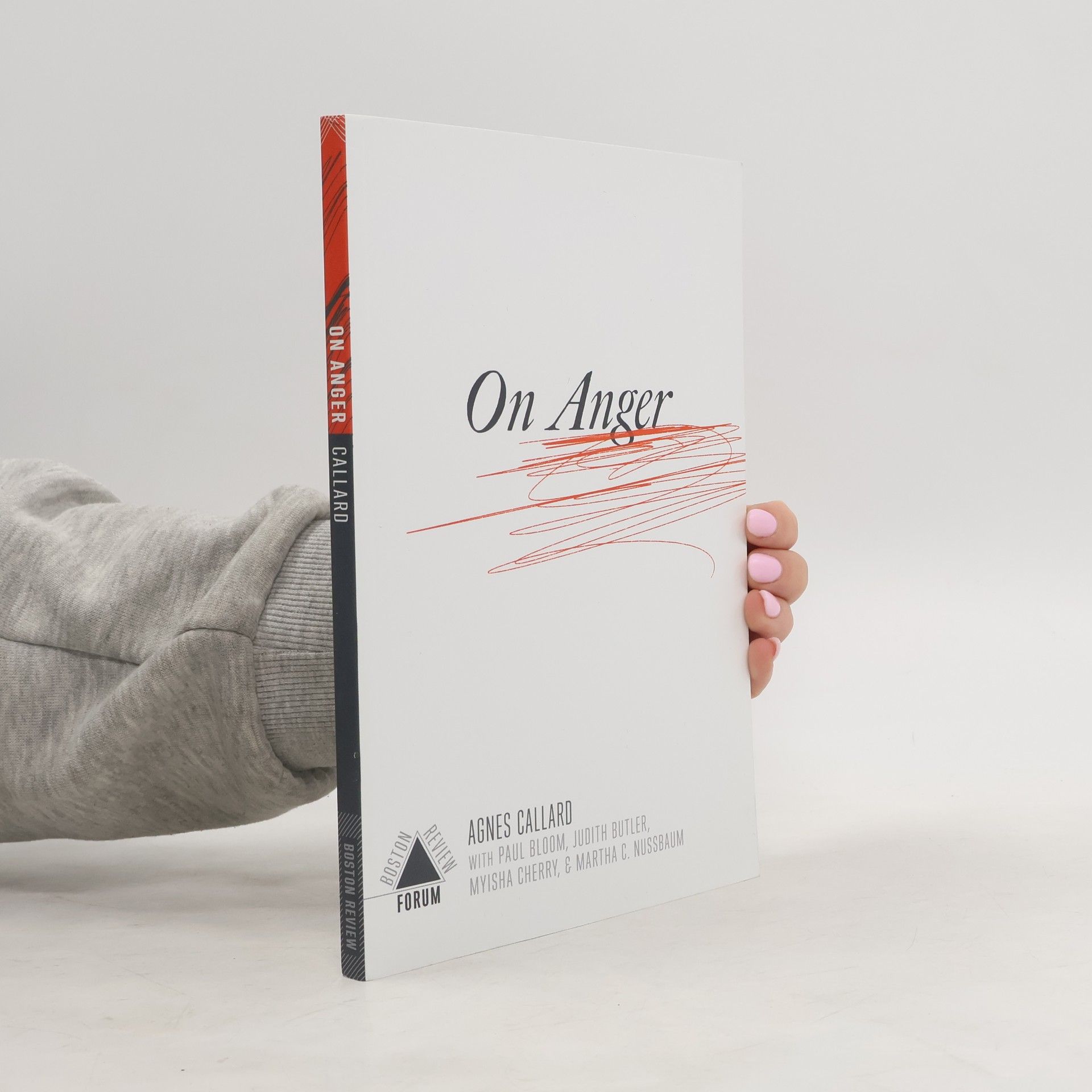

Boston Review Forum: On Anger

- 160 Seiten

- 6 Lesestunden

Anger looms large in our public lives. Should it?Reflecting on two millennia of debates about the value of anger, Agnes Callard contends that efforts to distinguish righteous forms of anger from unjust vengeance, or appropriate responses to wrongdoing from inappropriate ones, are misguided. What if, she asks, anger is not a bug of human life, but a feature—an emotion that, for all its troubling qualities, is an essential part of being a moral agent in an imperfect world? And if anger is both troubling and essential, what then do we do with the implications: that angry victims of injustice are themselves morally compromised, and that it might not be possible to respond rightly to being treated wrongly? As Callard concludes, “We can’t be good in a bad world.”The contributions that follow explore anger in its many forms—public and private, personal and political—raising an issue that we must grapple with: Does the vast well of public anger compromise us all?

Precarious Life

- 168 Seiten

- 6 Lesestunden

Responding to the US's perpetual war, Butler explores how mourning could inspire solidarity.

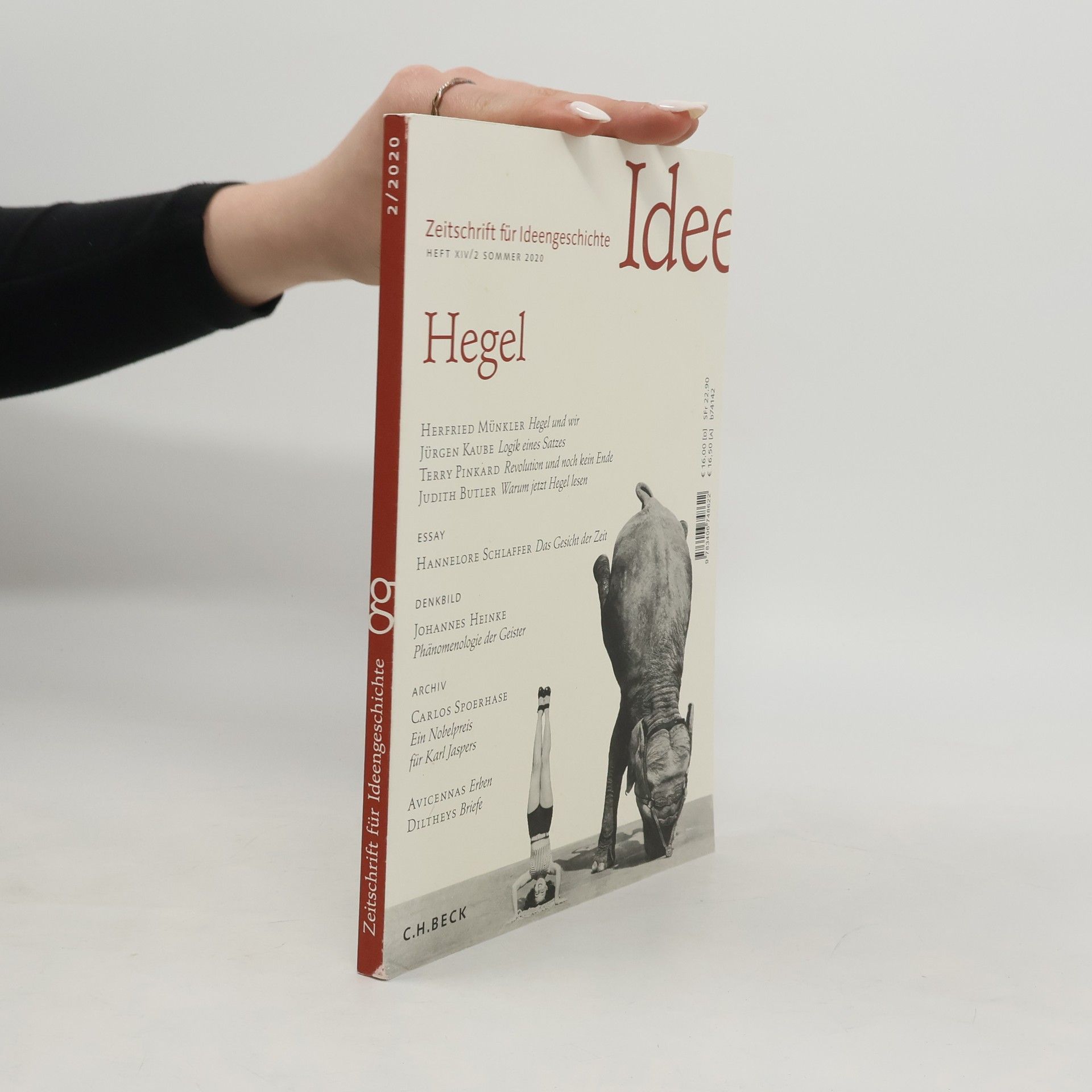

Die "Zeitschrift für Ideengeschichte" fragt nach der veränderlichen Natur von Ideen, seien sie philosophischer, religiöser, politischer oder literarischer Art. Herausragende Fachleute aus allen Geisteswissenschaften gehen in originalbeiträgen der Entstehung, den zahlreichen Metamorphosen, aber auch dem Altern von Ideen nach. Dabei erweist sich manch scheinbar neue Idee als alter Hut. Und umgekehrt gilt es, in Vergessenheit geratene Ideen neu zu entdecken. Die "Zeitschrift für Ideengeschichte" wird von den großen deutschen Forschungsbibliotheken und Archiven in Marbach und Wolfenbüttel, der Klassik Stiftung Weimar, der Stiftung Preußischer Kulturbesitz sowie dem Wissenschaftskolleg zu Berlin gemeinsam getragen. Mögen die Quellen der Zeitschrift im Archiv liegen, so ist ihr intellektueller Zielpunkt die Gegenwart. Sie beschreitet Wege der Überlieferung, um in der Jetztzeit anzukommen; sie stellt Fragen an das Archiv, die uns als Zeitgenossen des 21. Jahrhunderts beschäftigen.