Der Bundespräsident spricht im Amt «im Namen der Deutschen», insbesondere hinsichtlich der NS-Vergangenheit. Für Theodor Heuss und seine Nachfolger in der Bonner Republik – Heinrich Lübke, Gustav Heinemann, Walter Scheel, Karl Carstens und Richard von Weizsäcker – war dies auch ein Ausdruck ihrer eigenen Zeitgenossenschaft. Norbert Frei zeigt in seinem eindrucksvollen Buch, wie persönliche Vergangenheiten oft verschwiegen wurden, während gleichzeitig der Ton für die Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus und Holocaust in einer Gesellschaft gesetzt wurde, die lernen musste, sich selbstkritisch mit ihrer Geschichte auseinanderzusetzen. Richard von Weizsäcker, der letzte Bundespräsident, der den Zweiten Weltkrieg als Erwachsener erlebte, erlangte weltweiten Ruhm für seine Rede zum 40. Jahrestag des Kriegsendes am 8. Mai 1985. Mit Weizsäckers Präsidentschaft endet die Darstellung, die mit Heuss beginnt, der als erstes Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Wege finden musste, «im Namen der Deutschen» über die Verbrechen des «Dritten Reiches» zu sprechen. Frei, ein renommierter Zeithistoriker, verfolgt die komplexen Wege, auf denen das Schweigen in präsidialen Reden zur staatsmännischen Kunst wurde. Themen wie Schuld, Scham, Vergessen und Vergegenwärtigung stehen im Mittelpunkt des Werks, das sich mit dem Umgang mit der NS-Vergangenheit im höchsten Amt des Staates beschäftigt.

Norbert Frei Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

Deutscher Historiker. Er hat den Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena inne und leitet das Jena Center Geschichte des 20. Jahrhunderts.

'Niemand will Nazi gewesen sein'. Die Nachgeschichte des Dritten Reiches

- 288 Seiten

- 11 Lesestunden

Die Sehnsucht nach einer „konservativen Revolution“ zieht sich durch die gesamte deutsche Nachkriegsgeschichte. Immer wieder forderten Nationalkonservative und Rechtsradikale die liberale Demokratie heraus. Doch seit der „Flüchtlingskrise“ hat sich die Sprengkraft ihrer Argumente enorm verstärkt: Viele Positionen von AfD, Pegida und der Neuen Rechten sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen und das Verlangen nach einer heilen Geschichte heizt die Stimmung weiter an. Sind das noch die Deutschen, die glaubten, ihre Vergangenheit mustergültig „bewältigt“ zu haben? Präzise führen die Autoren vor Augen, was derzeit auf dem Spiel steht – und wie es dazu gekommen ist.

Eine beispiellose deutsche Unternehmerkarriere Kein Name verkörpert das Drama der deutschen Wirtschaft im 20. Jahrhundert klarer als der Name Flick. Zweimal folgte dem beispiellosen Aufstieg der politische und moralische Bankrott. Unter vier politischen Systemen, vom späten Kaiserreich über die Weimarer Republik und das Dritte Reich bis in die Bundesrepublik, war Flick erfolgreich-- und scheiterte doch auf ganzer Linie. Was ihm vorschwebte, war ein gewaltiger Konzern, der generationenübergreifend in Familienbesitz bleiben sollte. Aber nach dem Vater versagten die Söhne. Die Techniken, mit denen das Haus Flick politischen Einfluss nahm, um seine unternehmerischen Ziele zu erreichen, waren seit den Zwanzigerjahren auf verhängnisvolle Weise gleich geblieben. Auf die sich verändernden Rahmenbedingungen in der Bundesrepublik fand der Konzern keine passenden Antworten mehr und ging im Strudel des Parteispendenskandals der Achtzigerjahre unter. Sein Gründer aber blieb bis heute ein Symbol unternehmerischer Skrupellosigkeit und unverstandener Schuld.

1968

- 285 Seiten

- 10 Lesestunden

Protest war die Parole Die Chiffre „68“ steht für ein Jahrzehnt der Rebellion. Nicht nur in der Bundesrepublik, in ganz Europa und rund um den Globus war eine kritische Jugend damals auf den Straßen, einen kurzen Sommer lang sogar hinter dem Eisernen Vorhang. Norbert Frei sieht die Anfänge der weltweiten Bewegung in den USA. Im Kampf um die Gleichberechtigung der Schwarzen entstanden dort schon seit den fünfziger Jahren die später prägenden Formen des Protests: Sit-ins, Go-ins, Happenings. Doch so sehr sich die Bilder glichen – unterschiedliche Gründe speisten die Unruhe einer ganzen Generation. In Deutschland war die »unbewältigte Vergangenheit« eine wesentliche Antriebskraft, in Frankreich war es der Verdruss an den neuen Universitäten. In England stand die Pop-Kultur im Vordergrund, und überall war der Protest gegen den Vietnamkrieg ein brennendes Motiv. 1968 hatte viele Gesichter.

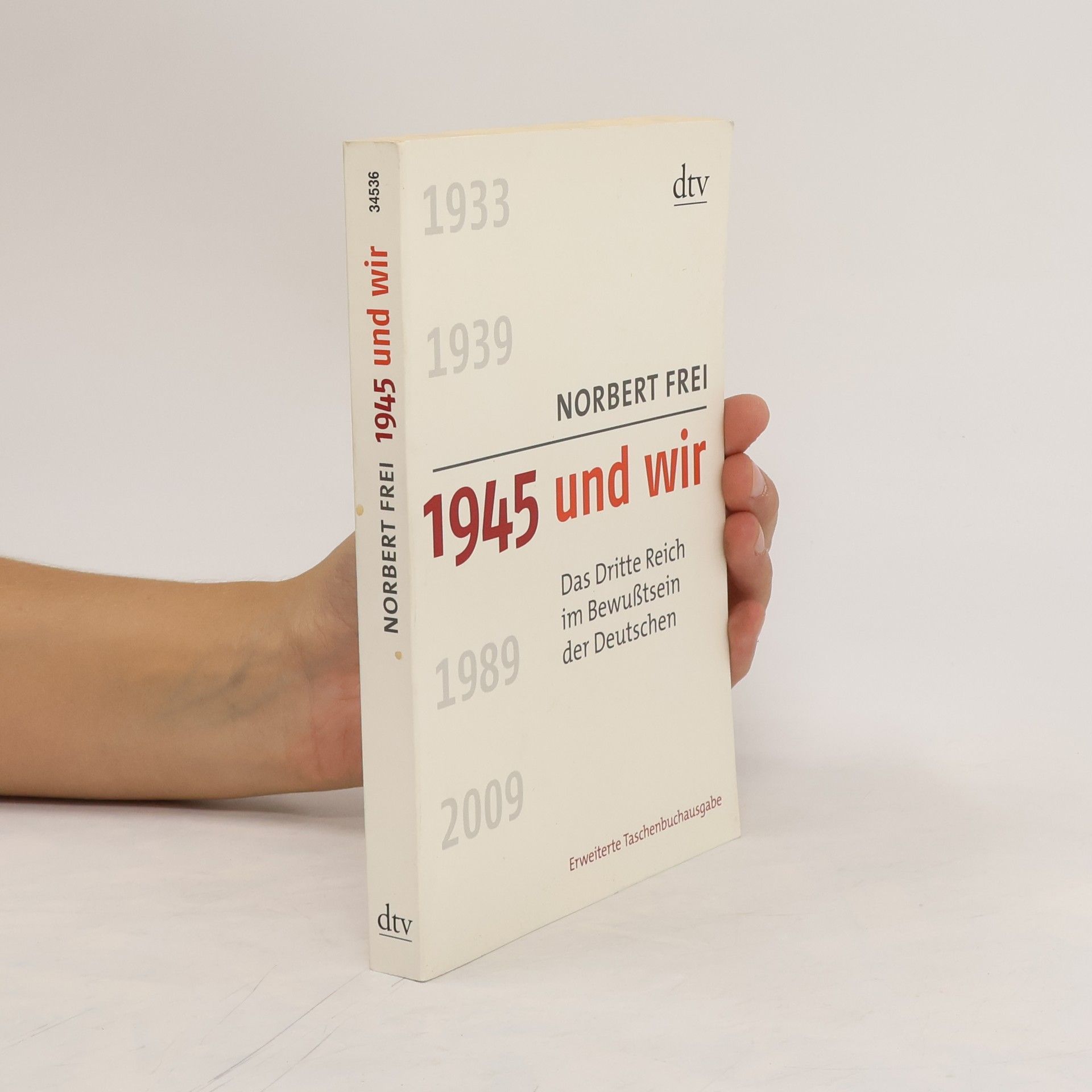

1945 und wir

- 240 Seiten

- 9 Lesestunden

Die Zukunft der Vergangenheit Die Auseinandersetzung mit der Geschichte des Dritten Reiches hat seit den sechziger Jahren die Bundesrepublik geprägt. Diese Epoche geht nun zu Ende, die Zeitgenossen sterben aus, die Perspektiven verändern sich. Ein angemessener Umgang mit der Vergangenheit ist auch im 21. Jahrhundert politisch-moralisch geboten. Notwendig ist neben dem Willen zur Erinnerung fundiertes Wissen. Denn nur durch ein aufgeklärtes Geschichtsbewusstsein können Mythen und Zerrbilder abgebaut werden, die heute noch oder wieder wirksam sind.

»Eine teilweise atemberaubende Untersuchung.« Frankfurter Rundschau Wie viel personelle Kontinuität gab es nach 1945 in dem neu zu organisierenden deutschen Staat? Fast alle Juristen, Ärzte, Unternehmer, Journalisten und Offiziere, die dem NS-Regime in wichtigen Positionen gedient hatten, konnten in der Bundesrepublik ihre Karrieren fortsetzen. Die Biografien von Hermann Josef Abs, Hans Filbinger, Reinhard Gehlen, Hans Globke, Werner Höfer, Erich Manstein, Josef Neckermann und vielen anderen verdeutlichen, in welchem Maße die entstehende Demokratie von Männern mit Vergangenheit geprägt wurde. Ein spannendes Lehrstück politischen Verhaltens zwischen Strafe und Reintegration, Kontrolle und Unterwanderung, Reform und Restauration.

Bertelsmann im Dritten Reich

- 800 Seiten

- 28 Lesestunden

An der Geschichte des Verlagshauses Bertelsmann im Dritten Reich entzündete sich im Herbst 1998 eine öffentliche Debatte. Zur Klärung der Vorwürfe berief die Bertelsmann AG eine »Unabhängige Historische Kommission zur Erforschung der Geschichte des Hauses Bertelsmann im Dritten Reich«. Das Buch dokumentiert die Ergebnisse der Kommission und gibt differenziert Aufschluss über das Selbstverständnis des Unternehmens, seine Anpassungsbereitschaft, seine ideologische Affinität zum NS-Regime wie auch über seinen ökonomischen Aktionswillen. Die Darstellung zeigt, wie komplex sich das Verhältnis von Marktrationalität und politischer Opportunität, von unternehmerischem Handlungsspielraum und weltanschaulichem Profil im konkreten Fall gestaltete.

Karrieren im Zwielicht

- 364 Seiten

- 13 Lesestunden

Dass 1945 von einer Stunde null nicht die Rede sein konnte, zeigen Lebensläufe wie die von Hermann Josef Abs, Hans Filbinger, Reinhard Gehlen, Reinhard Höhn, Erich Manstein, Hanns-Martin Schleyer, Hans-Günther Sohl und vielen anderen. Exemplarische Biografien veranschaulichen, wie wichtige Funktionsträger des Nationalsozialismus schon bald nach dem Ende der politischen Säuberung einflussreiche Positionen in dem entstehenden demokratischen Staat erlangten. Was waren die politischen und moralischen Folgen für die Bundesrepublik? Und wie gehen wir heute mit dem Fortwirken nationalsozialistischer Normen nach 1945 um? Mit dem Fall der Berliner Mauer hat das Thema neue Brisanz gewonnen: Hat die Republik gelernt, mit belasteten Führungskadern und Spezialisten umzugehen? Die Geschichte der Eliten in den Gründerjahren der Bundesrepublik ist ein spannendes Lehrstück politischen Verhaltens zwischen Strafe und Integration, Kontrolle und Unterwanderung, Reform und Restauration.

Ausbeutung, Vernichtung, Öffentlichkeit

- 335 Seiten

- 12 Lesestunden

Der Band versammelt Beiträge zu ausgewählten Aspekten der Lagerpolitik des „Dritten Reiches“. Begünstigt durch die Öffnung der osteuropäischen Archive, werden neue Fragestellungen und Perspektiven der Forschung präsentiert. Die Spannbreite der Themen reicht von der Struktur der „Häftlingsgesellschaft“ über die Bedingungen der systematischen Vernichtungspolitik im besetzten Osten bis zur Frage nach der Wahrnehmung der Verbrechen in der deutschen Gesellschaft.