Was ist Widerstand? Was braucht es, um dem Rad des Verhängnisses in die Speichen zu greifen? In wenigen Jahren wird es niemanden geben, der den Nationalsozialismus »ganz« - von 1933 an - bewusst miterlebt hat. Die Geschichtsschreibung hingegen nimmt zu. Ihre Urteile wandeln sich und widersprechen einander, und fast alle versuchen, die Deutung und Bewertung der Zeit an sich zu reißen, sie »neu« vorzunehmen - die der Nazis, der Mitläufer, der Gegner. Hartmut von Hentig tut etwas anderes: Aus der Fülle des vorhandenen Wissens über die Brüder Claus und Berthold Stauffenberg destilliert er das heraus, was den Nachgeborenen hilft, die Voraussetzungen ihrer Tat zu verstehen. Die Stauffenberg-Brüder zeigen nicht nur »Entschlossenheit und Rationalität« gegenüber den übermächtigen »Verhältnissen«; sie vollziehen eine schwierige Abkehr von eigenen, nunmehr missbrauchten Idealen; sie wissen, es genügt nicht, den Tyrannen zu beseitigen, man muss auch für das aufkommen, was danach geschieht; sie nehmen die Einsamkeit bewusst auf sich. Können die Attentäter vom 20. Juli Vorbild sein? Hentig antwortet: Ja, indem sie in schwerster Zeit das getan haben, was man selber gern getan hätte. Es gibt notwendige Taten, die nicht sinnlos werden, indem sie misslingen. Und: Man muss nicht von vornherein das Richtige gewusst und gewollt haben.

Hartmut von Hentig Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

Das Buch ist eine zärtliche Liebeserklärung an einen Kater, der dem Studenten Hartmut von Hentig eher unfreiwillig zur Pflege überlassen worden war. Aus anfänglicher Ablehnung entwickelt sich ein eigentümliches Verhältnis der Abhängigkeit.

Aus persönlicher Erinnerung wird Zeitgeschichte: 1953 kehrt Hartmut von Hentig aus den USA in das von Wirtschaftswunder und Restauration geprägte Deutschland zurück. Am Internat Birklehof entdeckt er die Lust und Not des Erziehens und entwickelt eigene, neue Vorstellungen von Schule. Seine Beiträge zu den öffentlichen Debatten über brennende pädagogische Fragen, aber auch über die innere Verfasstheit des Landes machen ihn bekannt. Bis heute mischt sich der Emeritus streitbar in die öffentlichen Angelegenheiten ein, geachtet von und befreundet mit Golo Mann, Carl Friedrich von Weizsäcker, Marion Gräfin Dönhoff oder Inge Aicher-Scholl

Bewährung

- 107 Seiten

- 4 Lesestunden

Viele Jugendliche haben mit der Gesellschaft gebrochen. Hartmut von Hentigs Manifest macht mutige Vorschläge, wie diese soziale Erosion zu stoppen sei. Er bezweifelt, ob die Schule in der Mittelstufe überhaupt der geeignete Ort für Bildung und Erziehung ist. Die Schulzeit soll in dieser Phase unterbrochen werden, damit die Jugendlichen andere, praktische Erfahrungen sammeln können - in erster Linie die, gebraucht zu werden und sich zu bewähren. Überhaupt sollte der Schule ein soziales Jahr für alle folgen. Die Jugendunruhen in Frankreich haben gezeigt, was passieren kann, wenn sich eine ganze Generation überflüssig fühlt.

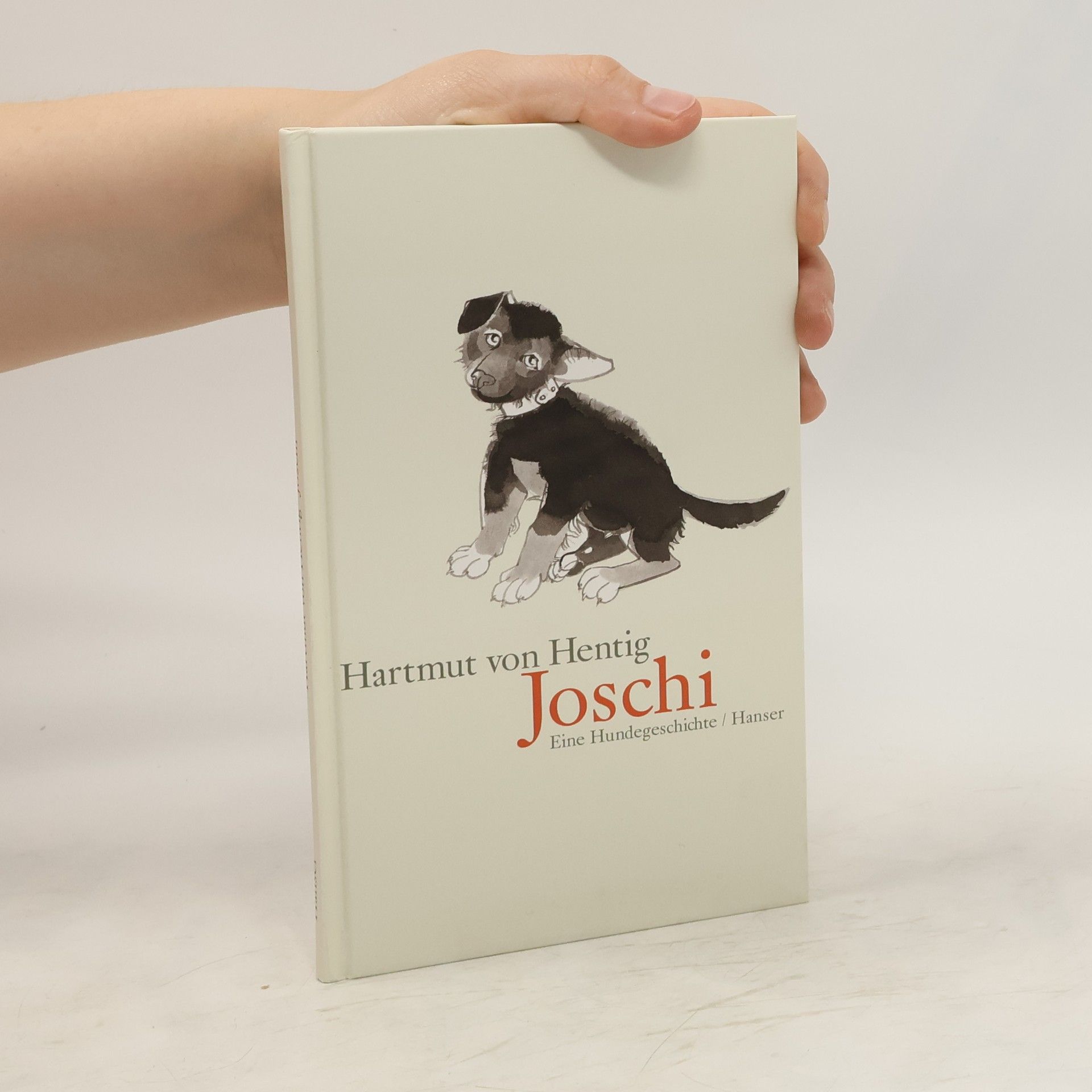

Joschi

- 72 Seiten

- 3 Lesestunden

Joschi wird als Beschützer und zur Gesellschaft der alten Bäuerin angeschafft. Erzogen aber wird er nicht. Der Hund wächst heran zu einer impulsiven Mischung aus kräftigem Riesen und Welpen, mit dem Beschützerinstinkt seiner Art und voller Spieltrieb. Der Erzähler der Geschichte ist diesem zugleich zutraulichen und ungebärdigen Tier verfallen - Hartmut von Hentigs Hundegeschichte ist die Liebeserklärung an einen traurigen Helden.

Beck'sche Reihe: Rousseau oder Die wohlgeordnete Freiheit

- 132 Seiten

- 5 Lesestunden

Deutsche Gestalten

- 237 Seiten

- 9 Lesestunden

Liebend, prüfend, spottend zu Papier gebracht von zwanzig Autoren und Autorinnen: ein Lesebuch für Deutsche und Ausländer. Der Inhalt umfasst eine Vielzahl von Themen und Persönlichkeiten, die in Essays und Erzählungen beleuchtet werden. Elisabeth Borchers reflektiert über den Einfluss von Faust, während Herbert Rosendorfer Karl den Großen thematisiert. Hentig widmet sich Salomon Maimon und Marion Dönhoff, während Günter Wallraff die deutsche Identität hinterfragt. Caspar Faber bringt Liselotte von der Pfalz zur Sprache, und Ursula Krechel beleuchtet Rosa Luxemburg. Nadolny beschäftigt sich mit dem Übermenschen und Hans im Glück, während Friedrich Christian Delius Luise von Preußen porträtiert. Jens Sparschuh thematisiert Immanuel Kant und Rübezahl, während Karl Dedecius den Stalingradkämpfer würdigt. Sybil Gräfin Schönfeldt erzählt von der Großmutter und Maria Theresia. Hanno Helbling und Günter Grass bringen Otto von Bismarck und Willy Brandt ins Spiel. Hentig behandelt Marx und Engels, Johann Peter Hebel und Franz Schubert. Die Vielfalt reicht von Gerhart Hauptmann bis hin zu den Königskindern und Hans und Sophie Scholl, wobei jeder Beitrag eine eigene Perspektive auf die deutsche Kultur und Geschichte bietet.

Welche Rolle soll die Wissenschaft in unserer Gesellschaft spielen? Was können, was dürfen wir von ihr erwarten? Um die Wissenschaft wird gestritten, um ihre Methoden, ihre Organisation, ihre Ergebnisse, genauso wie um ihre Folgen, ihre Geltung und ihre Relevanz. Dieses Buch weist auf Nachlässigkeiten und Sklerosen der Wissenschaft selbst hin und deckt dabei manche falsche Selbstverständlichkeit auf, der wir im „Wissenszeitalter“ erliegen.

Rousseau oder die wohlgeordnete Freiheit

- 124 Seiten

- 5 Lesestunden