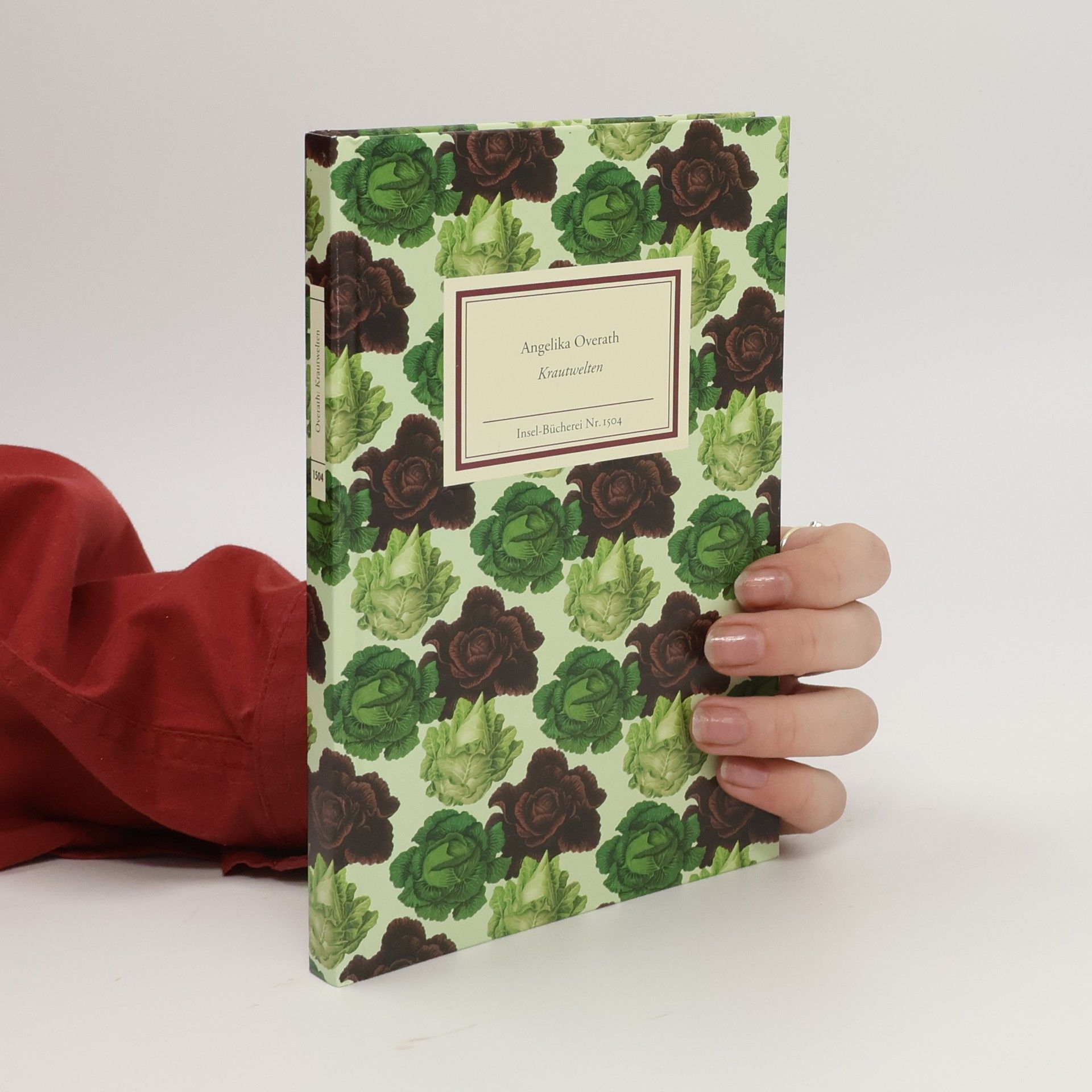

Kraut und Kohl, einst als Notgemüse belächelt, haben sich zu beliebten Superfoods entwickelt. Angelika Overath erzählt die Kulturgeschichte dieser Gemüse, beleuchtet ihre Heilwirkungen, erinnert an historische Expeditionen und teilt Rezepte sowie persönliche Erfahrungen mit Kohlpflanzen.

Angelika Overath Bücher

Die Geschichten der 18 Frauen, die Angelika Overath porträtiert, sind ganz unterschiedlich, aber eines verbindet sie: die Liebe zum Engadin, wo sie alle leben, wobei manche zugezogen sind, andere ihr Heimatdorf nie verlassen haben. Von der 25-jährigen Studentin bis zur 83-jährigen Journalistin wird ein breites Spektrum an Lebensentwürfen aufgezeigt, die alle einzigartig sind. Sie bilden ein Panorama des weiblichen Teils der Engadiner Bevölkerung und zeigen für einmal nicht berühmte Personen, die Aussergewöhnliches geleistet haben, sondern diejenigen, deren Wirken zum Engadiner Alltag beiträgt: eine Kindergärtnerin, eine Hüttenwartin, eine Bäuerin oder eine Reinigungskraft beispielsweise. Inspirierend, berührend und zugänglich sind diese Porträts von Engadiner Alltagsheldinnen.

Wie lebt es sich an einem Sehnsuchtsort? Ferienorte sind flüchtige Heimat. Oft verbinden sie sich mit dem Wunsch für immer bleiben zu können. Und doch reisen wir ab. In der Regel. Die Reporterin und Romanautorin Angelika Overath hat sich, zusammen mit ihrem Mann und dem jüngsten Sohn aufgemacht, aus einem Traum Realität werden zu lassen. Die Familie ist nach Sent ins Unterengadin gezogen. Ihr Buch erzählt, wie sich Wahrnehmungen und Lebensweise ändern, wenn das Feriendorf in den Bergen zum festen Wohnort wird.

Es ist der Klassiker und trotzdem ein Schock: Ihr Mann betrügt sie mit einer jungen Kollegin! Und Anna Michaelis geht. Sie packt etwas Wäsche zusammen und nimmt den erstbesten Flug nach Edinburgh. Ihr Weg führt sie in die Nationalgalerie. Auf einem Gemälde von Gauguin beginnt eine Frau, als Rückenansicht dargestellt, plötzlich zu sprechen. Es ist der Anfang eines Spiels. Anna reist weiter. Sie steht vor Bildern in aller Welt und entdeckt Komplizinnen, die von Sehnsucht, Ehealltag, Liebe erzählen. In der Beschäftigung mit den Kunstwerken sieht Anna auf ihre eigene Ehe zurück und findet den Mut zu einem neuen Selbstbild.

Goldenes Horn, Bosporus, das alte Byzanz: Angelika Overath erzählt von einer Stadt voller Schönheit und Widersprüche, in der eine unerwartete Liebe möglich wird. Einen Winter will Cla, Religionslehrer aus dem Engadin, in Istanbul verbringen. Er arbeitet an einer Studie über die Konstantinopel-Mission von Nikolaus von Kues. Doch kaum lernt Cla den jungen türkischen Kellner Baran kennen, taucht er mit ihm ein ihn die Stadt: Sie streifen durch die Gassen und über Märkte, sitzen am Meer und in Cafés, gehen ins Hamam. In ihren Gesprächen prallt die spätmittelalterliche Welt mit ihrer Trennung in Ost- und Westkirche unmittelbar auf das religiös gespaltene Istanbul der Gegenwart. Bei einem geheimen Treffen der Derwische erlebt Cla, wie nah sich christliche Mystik und islamischer Sufismus sein können. Ohne es zu wollen hat er sich in Baran verliebt. Erst als seine Verlobte aus der Schweiz zu Besuch kommt, begreift Cla, wie weit er aus seinem Leben gefallen ist.

Genies und ihre Geheimnisse - 100 biographische Rätsel - bk1119; List im Ullstein Verlag; Angelika Overath & Manfred Koch & Silvia Overath; pocket_book; 2007

Erzählt mit Härte und Erbarmen, mit Staunen und Glanz ... Wie verbringt man die erste Nacht, wenn ein geliebter Mensch gestorben ist? Mit den letzten Habseligkeiten der Mutter kehrt Johanna zurück in die Wohnung, in der sie selbst aufgewachsen ist. Während sie dort aufräumt, macht sie sich an eine Inventur ihrer Kindheit. Dieser provozierend leise Text erzählt feinfühlig von der Sprachlosigkeit in Familien und ist ein Plädoyer für die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. »Eine Prosa der leisen Töne, die diese Lebenskrise zu einer eindrucksvollen Rätselgeschichte ausmalt.« (›Focus‹)

Unschärfen der Liebe

- 224 Seiten

- 8 Lesestunden

Nominiert für den Deutschen Buchpreis 2023 Eine Zugreise von Chur bis nach Istanbul: Angelika Overath erzählt eine west-östliche Fahrt durch den Balkan. Wie viel Freiheit kann es geben zwischen drei Menschen unterschiedlicher Kulturen, die einander suchen und sich selbst finden? Als Baran im schweizerischen Chur den Zug besteigt, ahnt er bereits, dass nichts mehr so sein kann, wie es war. Sein Lebenspartner Cla entfremdet sich ihm. Und auch er hat sich verändert. Er liebt Cla, aber nun hat er die Bündnerin Alva, Clas vorherige Partnerin und Mutter ihres gemeinsamen Kindes Florinda, kennengelernt. Was bedeutet diese unerwartete Nähe? Je länger Baran aus dem Zugfenster schaut, hinter dem die Landschaften ihr Gesicht wechseln, je vertrauter ihm die Menschen in den Abteilen werden mit ihren Geschichten, desto mehr mischen sich Erinnerungen und gegenwärtiges Erleben. Orte und Zeiten gehen ineinander über. Im Nachtzug von Sofia nach Istanbul bricht eine Entscheidung auf, die am Ende alle überraschen muss.

In der Ortlosigkeit eines Flughafens kreuzen sich die Lebenslinien dreier Menschen. Eine erschöpfte Magazinphotographin gerät vor dem Riffaquarium der Transithalle in den Schwindel fragmentierter Reisebilder aus Afrika und Asien. Sie empfindet eine seltsame Nähe zu dem Mann, der hier die stillen Tiere pflegt wie seine Kinder. Während sich zwischen den beiden eine verschwiegene Liebe entwickelt, geht nebenan im Raucherfoyer eine Ehe zu Ende. Variiert werden im Wendekreis der Fische die Muster von Sehnsucht, Einsamkeit und Paarung …

Vom Sekundenglück brennender Papierchen

- 238 Seiten

- 9 Lesestunden