Dreamland

Zwischen den Dingen

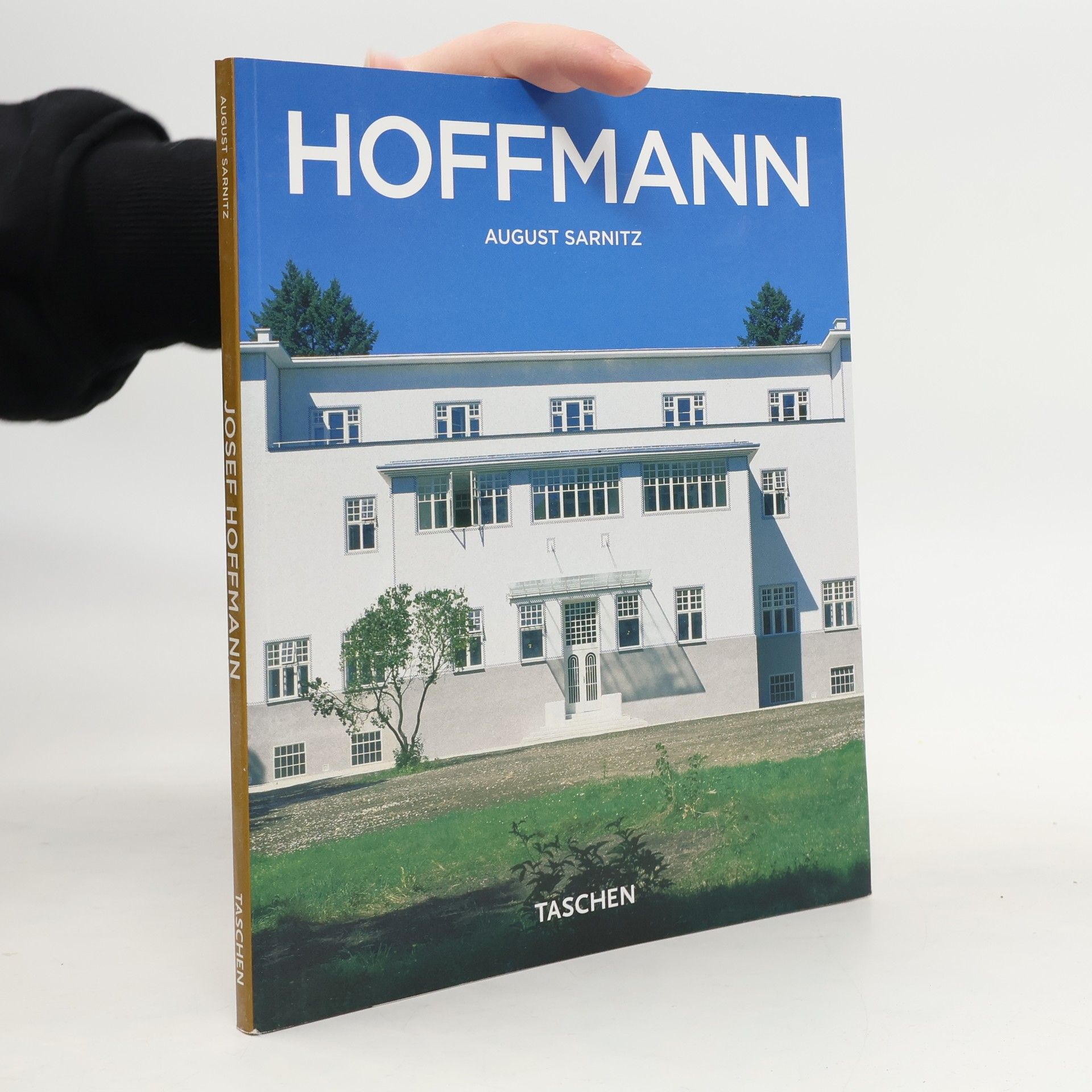

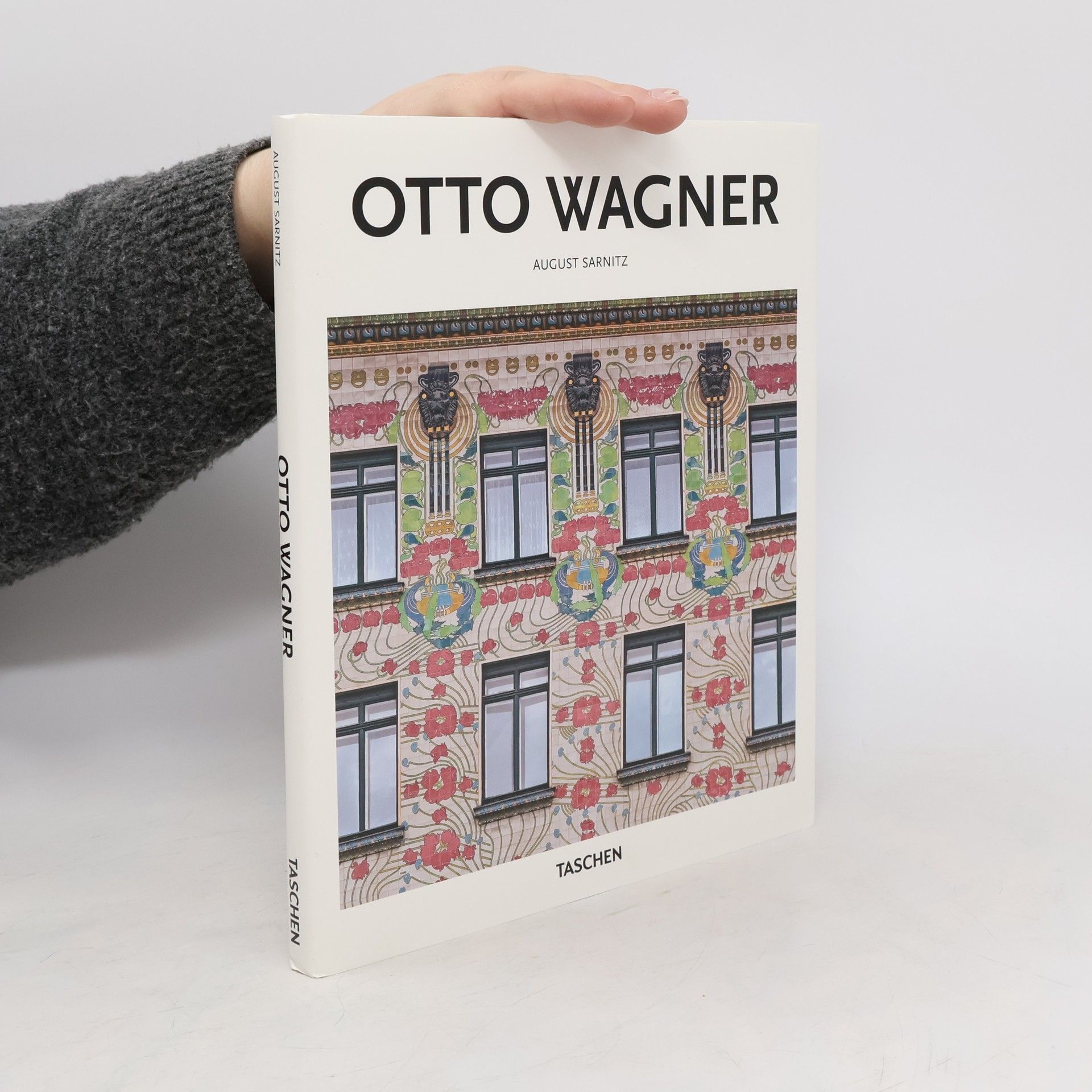

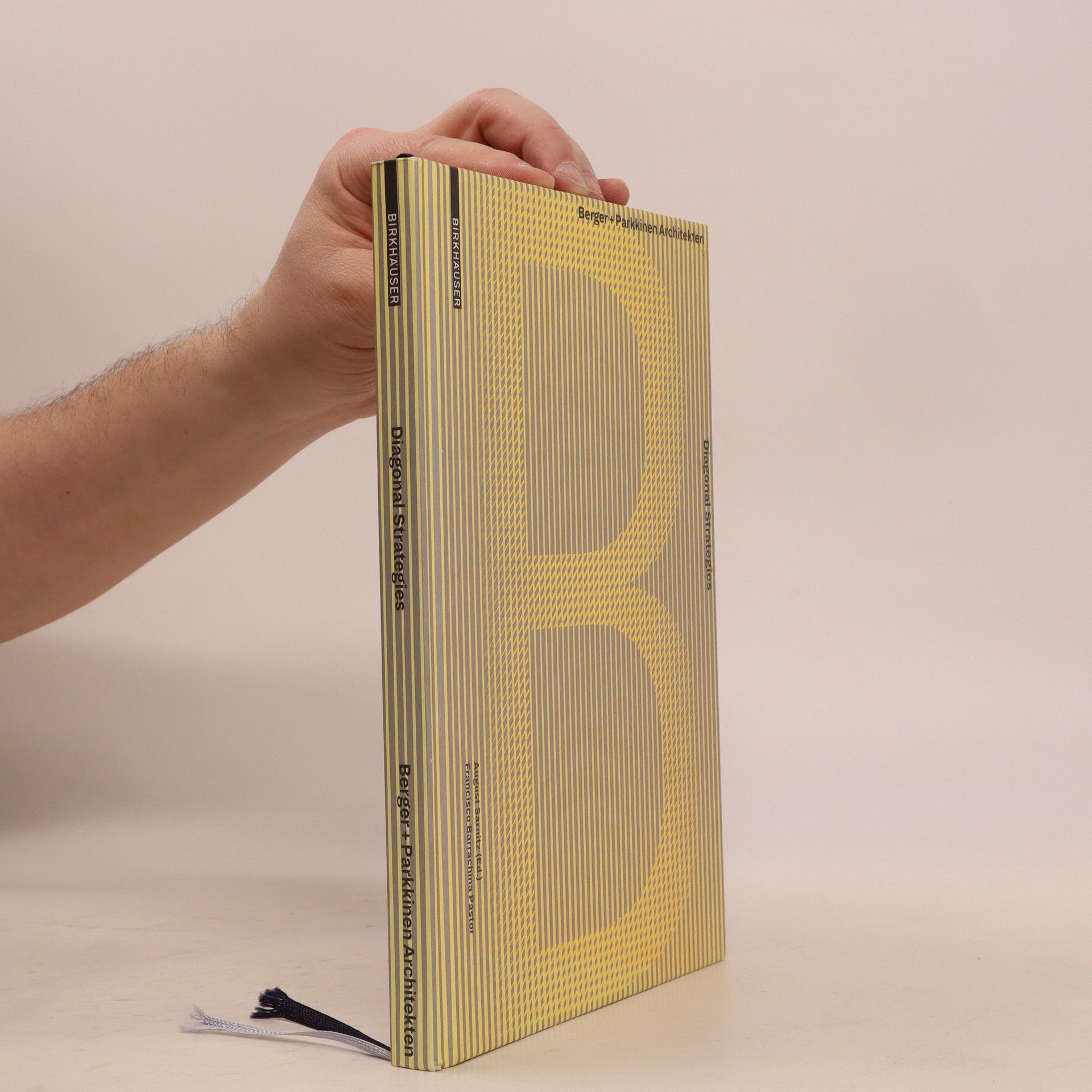

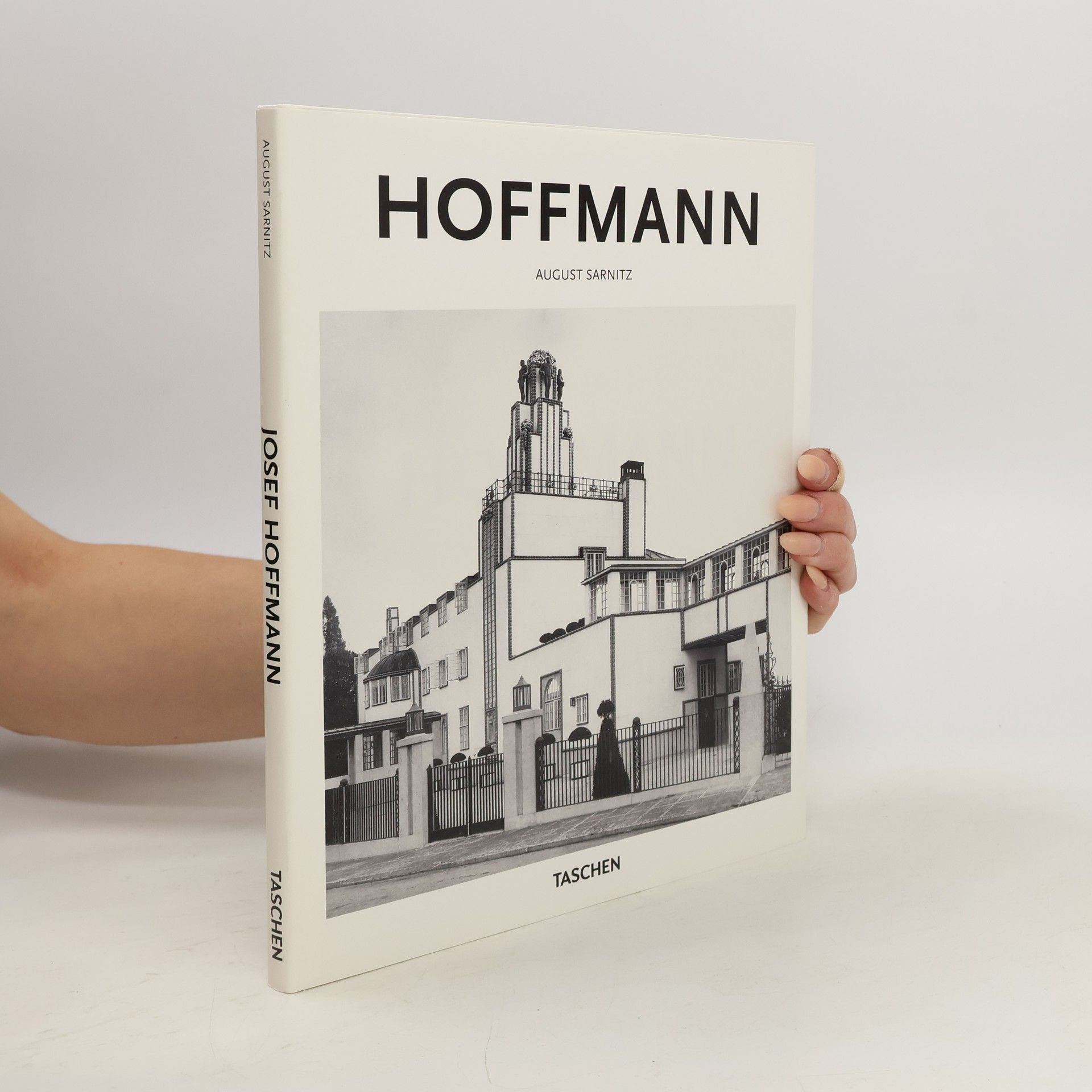

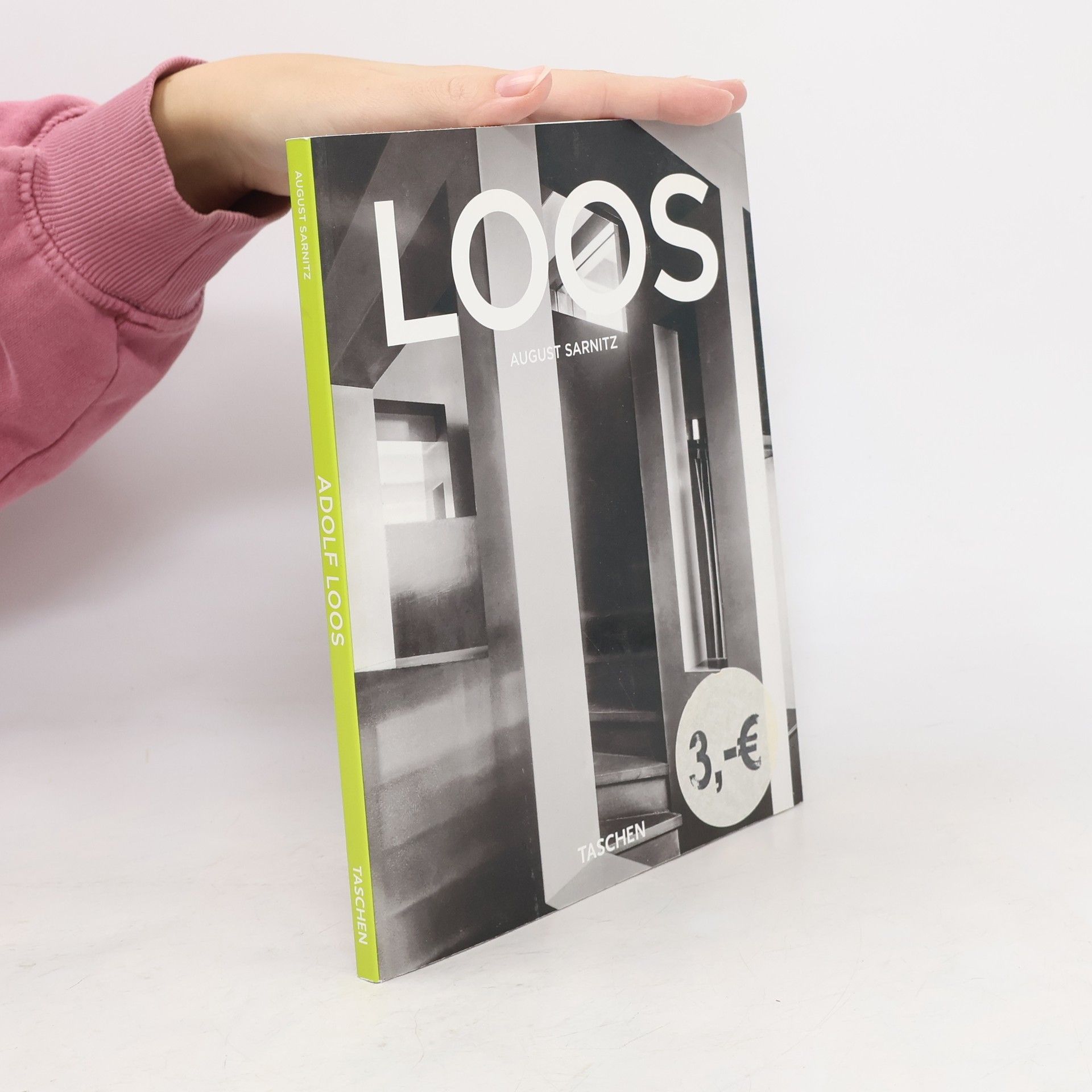

„Dreamland – Zwischen den Dingen“ ist ein Kunstbuch, das Texte und Fotos kombiniert, um mögliche Identitäten zu erkunden, während es die Geschichte kritisch reflektiert und Kultur sowie Architektur sensibel betrachtet. Die Texte und Fotos ergänzen sich teilweise referenziell, ohne sich vollständig zu erklären. Viele Elemente bewahren ein Geheimnis und eine Aura des Rätselhaften. Die Fotografien in der Publikation bieten eine kritische Reflexion über Architektur und öffentlichen Raum, während die Texte kulturelle, historische, ökonomische und soziologische Aspekte der Gesellschaft thematisieren. Die Architekturen und der künstlerische Diskurs verknüpfen Schriften und Arbeiten von Persönlichkeiten wie Adolf Loos, Frank Lloyd Wright, Konstantin Melnikow, Carlo Scarpa, Mies van der Rohe, Aldo Rossi, Moholy Nagy, Christo, Jeff Wall, Steven Shore und Julius Shulman. Verschiedene Schriftsteller finden eine Stimme durch Hinweise, Andeutungen oder Zitate. Die Gesellschaft weist uns Plätze zu und fällt Urteile über uns, ganz im Sinne von Pierre Bourdieu. Der Diskurs reflektiert bewusst unterschiedliche Themen mit einer zeitübergreifenden Perspektive, die Aspekte des Alltags, der Gesellschaft und der Kultur umfasst. Texte und Fotos kritisieren existierende Kontexte und zeigen ökonomische, politische und kulturelle Ordnungssysteme. Das Buch ist eine Suche nach multiplen Identitäten.