Fritz Reuter in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten

- 157 Seiten

- 6 Lesestunden

ISBN 3499502712 - Paperback Taschenbuch guter Zustand - Erscheinungsjahr: 1978 - Taschenbuch mit Abbildungen und 155 Seiten. Index: 164 0.0

ISBN 3499502712 - Paperback Taschenbuch guter Zustand - Erscheinungsjahr: 1978 - Taschenbuch mit Abbildungen und 155 Seiten. Index: 164 0.0

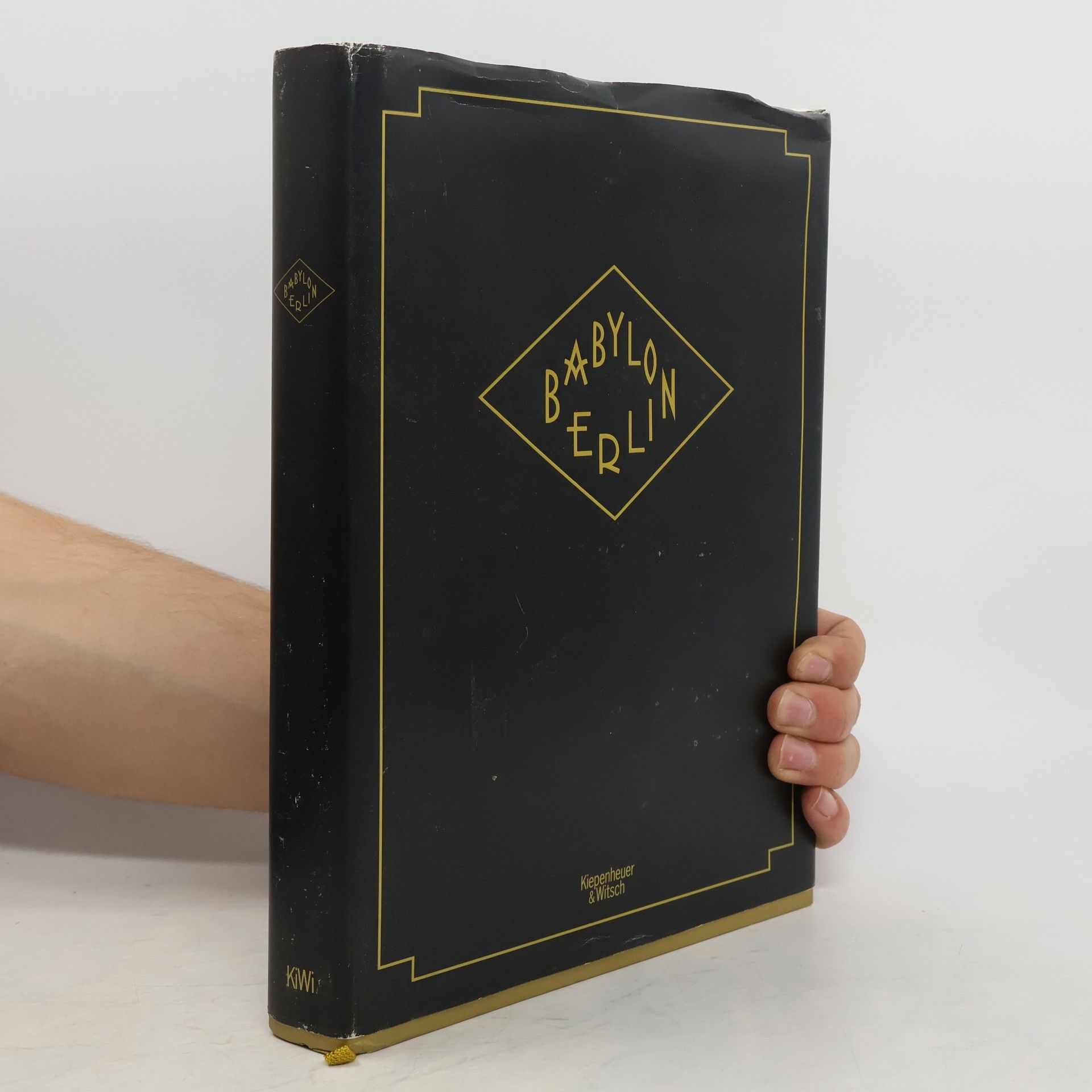

»Welcome to the World of BABYLON BERLIN« – Alles über die deutsche Serien-Sensation des Jahres. Bestseller-Autor Volker Kutscher hat mit seinen Gereon-Rath-Krimis ein Millionenpublikum erobert, und nun begeistert die Serie die Welt für das aufregendste Berlin der Zwanzigerjahre. Im Frühjahr 1929 ist die Metropole im Aufruhr: Wirtschaft, Kultur, Politik und Unterwelt sind im Umbruch. Armut und Arbeitslosigkeit stehen Luxus und nächtlichem Exzess gegenüber, während die kreative Energie der Stadt auf einem Höhepunkt ist. Kommunisten und Schwarze Reichswehr bedrohen die junge Weimarer Republik. Die international gefeierte Serie von Tom Tykwer, Henk Handloegten und Achim von Borries zeigt Berlin in einem neuen Licht. Sie ist eine spektakuläre filmische Auseinandersetzung mit dem Mythos der Goldenen Zwanziger und dem Aufstieg des Faschismus. Dieses großformatige Buch lädt dazu ein, tiefer in die Geschichte einzutauchen, mit spektakulären Filmbildern und einzigartigem Setmaterial. Der Making-of-Teil präsentiert Drehorte, digitale Tricks zur Verwandlung des heutigen Berlins in die Zwanzigerjahre, sowie die Schauspieler und Kreativen hinter der Kamera. Exklusive Fotografien und Texte erzählen die Geschichte der erfolgreichsten deutschen Serie – willkommen in Babylon Berlin!

Michael Töteberg, geboren 1951 in Hamburg, war langjähriger Leiter der Medienagentur im Rowohlt Verlag.

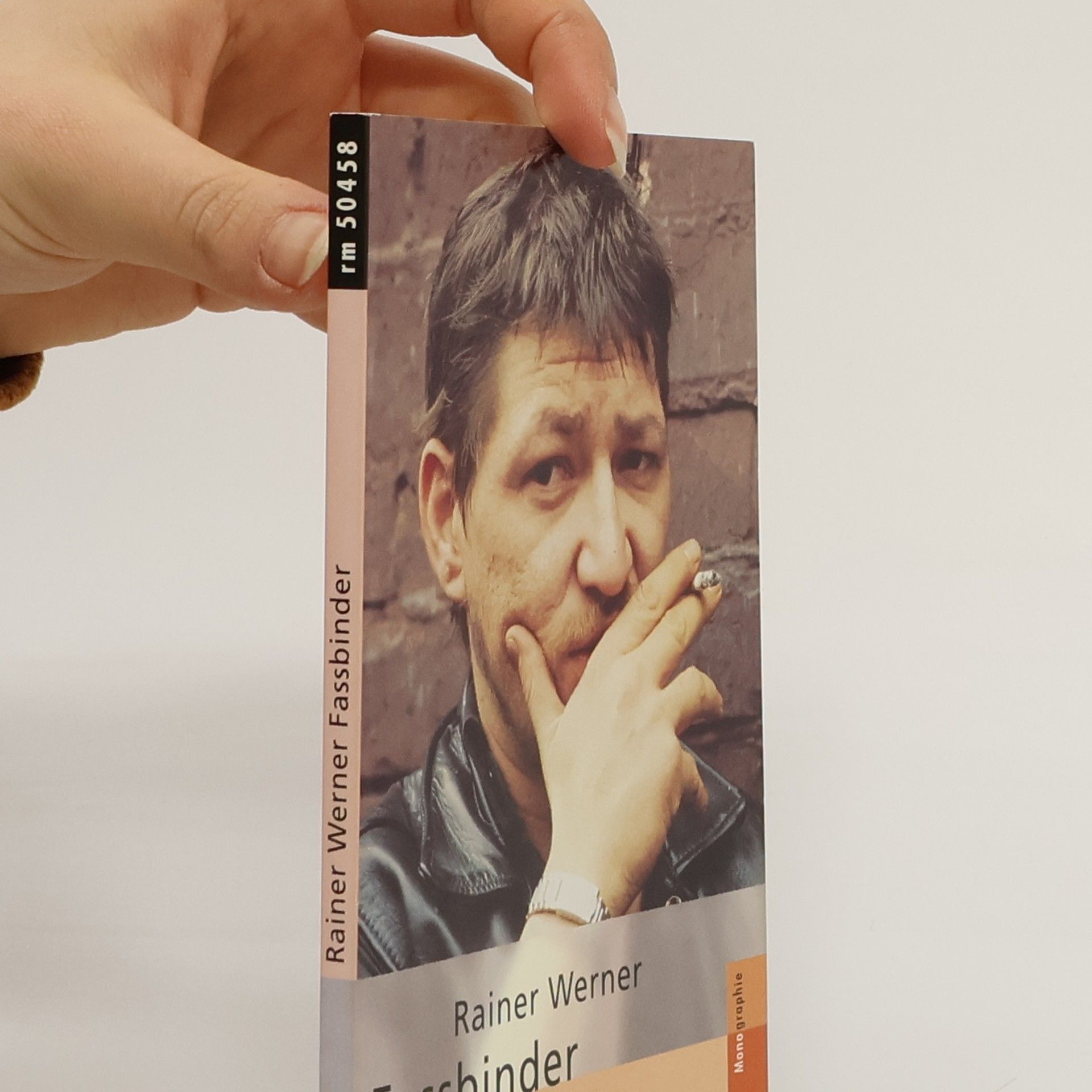

Rainer Werner Fassbinder wurde nur 37 Jahre alt, aber er drehte 42 Filme und schrieb Kinogeschichte: Er war das Enfant terrible und der kreative Motor des deutschen Autorenfilms. Tabus kannte er nicht, bezog stets radikal und subjektiv Stellung; sein Stück «Der Müll, die Stadt und der Tod» provozierte einen Theaterskandal, der die Bundesrepublik erschütterte. Heute gelten Filme wie «Angst essen Seele auf», «Die Ehe der Maria Braun» und «Berlin Alexanderplatz» als Klassiker.

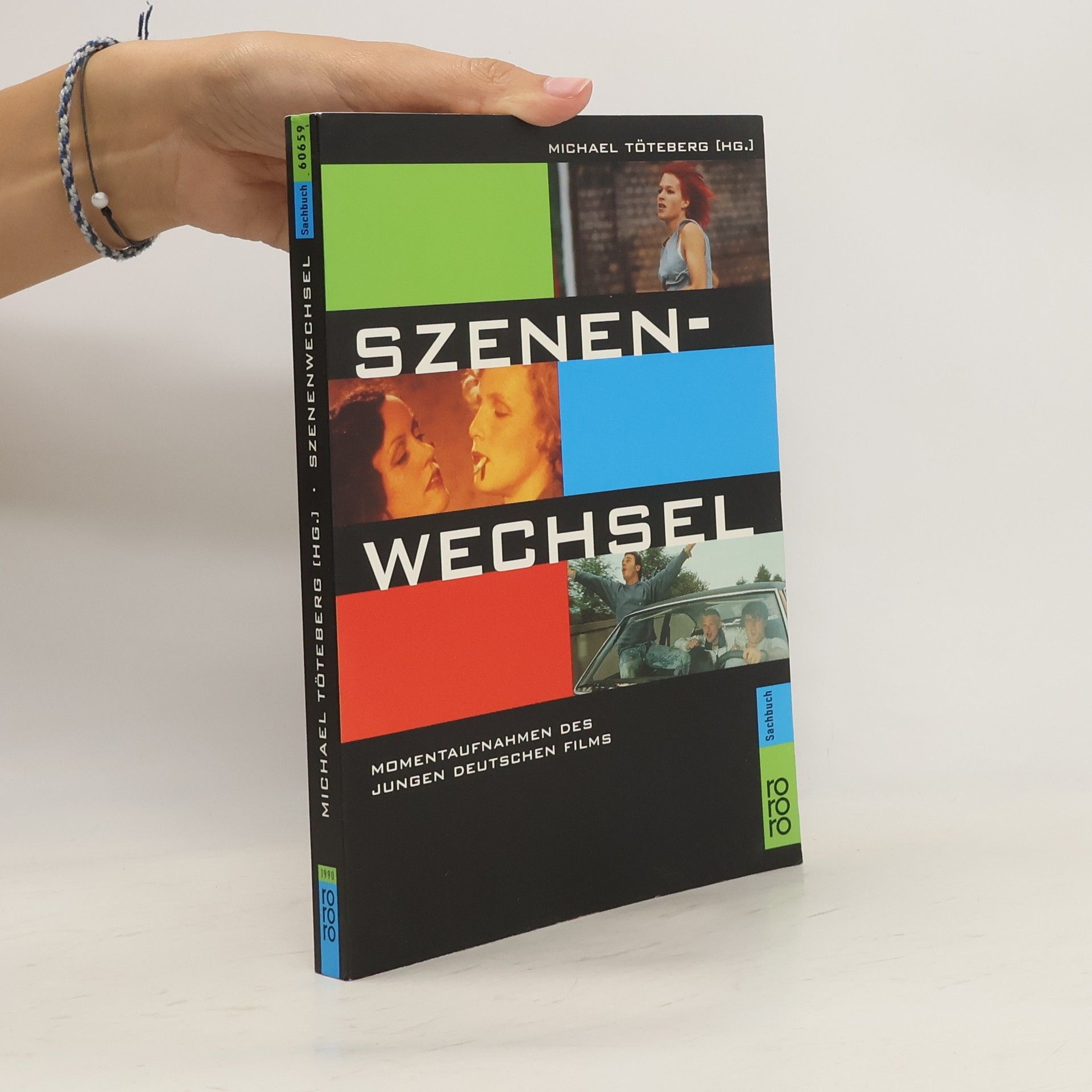

Eigentlich ist alles Lolas Schuld: Weil sie ihren Freund Manni nicht abholen kann, muß dieser mit der U-Bahn fahren ohne Fahrschein. Als dann die Kontrolleure einsteigen, ergreift Manni die Flucht und läßt vor lauter Panik die Plastiktüte mit den hunderttausend Mark zurück ... "Lola rennt" ist ein schnelles, vitales Spiel, eine Liebesgeschichte und ein Actionfilm. Neben Franka Potente und Moritz Bleibtreu spielen in Tom Tykwers Film Herbert Knaup, Joachim Król, Heino Ferch und Arnim Rhode. Das Buch ist rasant und unkonventionell wie der Film: montiert aus Bildern und Texten, mit einem Daumenkino und einer Mini-CD.

Hans Falladas letzte Jahre in Berlin – ein literarisches Kabinettstück und eine faszinierende neue Sicht Die Studentin Christa Wolf tippt in ihrer Leipziger Wohnung einen Brief. Sie interessiert sich für die autobiographischen Züge in Falladas Werk – und bekommt von dem Dichter und Funktionär Johannes R. Becher, der sich zuletzt aufopfernd um den alkohol- und morphiumsüchtigen Autor gekümmert hat, nur eine ausweichende Antwort. An welche Tabus hatte ihre Frage gerührt? Michael Töteberg gibt eine literarische Antwort auf den Brief der jungen Wolf und erzählt von Falladas Stunde null zwischen zwei Frauen, von alten Dämonen und neuen Horizonten und von der unvergleichlichen Kraft der Literatur. Eine herzzerreißende Geschichte von universeller Gültigkeit über die menschlichen Abgründe – und eine Liebe, die dagegen ankämpft. Mit den bislang unveröffentlichten Briefen von Hans Fallada an seine zweite Frau »Ein spannender neuer Ansatz. Töteberg erzählt romanhaft, als wäre Fallada seine eigene Romanfigur ... ein lebendiges Bild des kulturellen Berlin der Nachkriegszeit.« Süddeutsche Zeitung

«Ich habe nie ein Interview über mein Privatleben gegeben», erklärte Fritz Lang kurz vor seinem Tod einem Journalisten. Persönliches wollte er nicht preisgeben; er zog sich auf anekdotische Geschichten zurück oder verwies auf die Filme, aus denen ein Psychoanalytiker alles über den Urheber erfahren könne. Lang hat lediglich eine sechsseitige Autobiographie verfaßt, die mit den spärlichen Interview-Auskünften zu ergänzen ist. Man erfährt darin weder ein persönliches Wort über seine Eltern noch über seine Frau Thea von Harbou, die als Drehbuchautorin der wichtigsten deutschen Filme Langs sein Werk entscheidend mitgeprägt hat. Als die Filmhistorikerin Lotte Eisner, mit dem Regisseur eng befreundet, ein biographisches Kapitel für ihre Lang-Monographie plante, drohte dieser ultimativ, sofort jede Mitarbeit einzustellen – das Kapitel wurde nicht geschrieben.