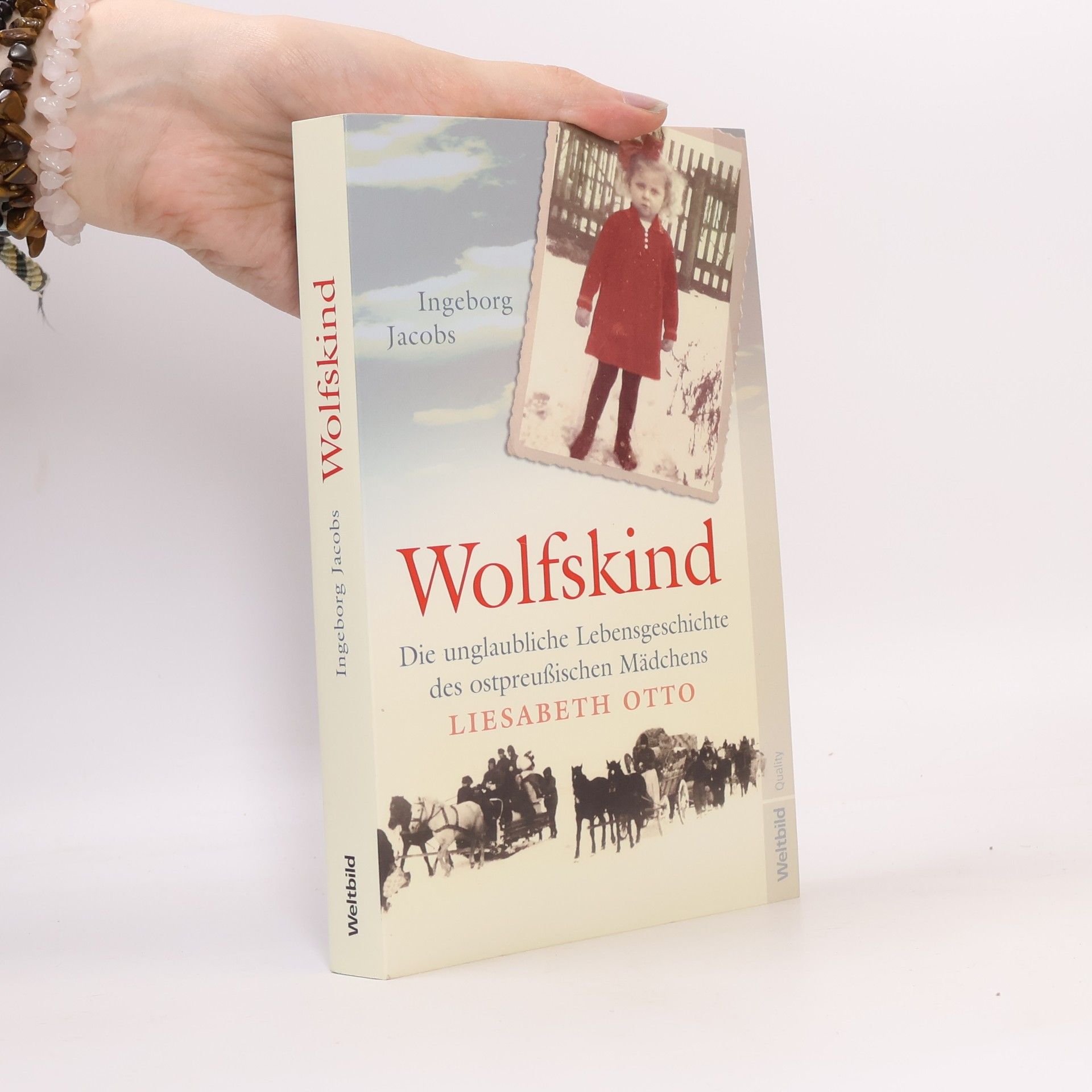

Wolfskind

- 317 Seiten

- 12 Lesestunden

Ostpreußen 1945: Die siebenjährige Liesabeth Otto verliert auf der Flucht vor der Roten Armee ihre Mutter und Geschwister. Allein irrt sie durch die Wälder und gelangt auf der Suche nach Nahrung ins Baltikum. Unter extremen Entbehrungen kämpft sie jahrelang ums Überleben, stets auf der Hut vor sowjetischen Verfolgern. Ihr Schicksal ist erschütternd und spiegelt die deutsch-sowjetische Nachkriegsgeschichte wider. Tausende Kinder, die in den Wirren der Nachkriegszeit in Ostpreußen ihre Eltern verloren, bleiben allein zurück – die 'Wolfskinder'. Liesabeth übernachtet in Scheunen oder unter Brücken und findet gelegentlich Unterschlupf bei Bauern, doch niemand will sich um sie kümmern. Sie wird von Hunden gehetzt und von einheimischen Kindern gequält. Mit acht Jahren wird sie vergewaltigt. Mit fünfzehn landet sie nach einem Diebstahl in den Straflagern des Gulag. Nach ihrer Entlassung beginnt eine Odyssee durch die Sowjetunion, doch die Hoffnung, ihre Familie eines Tages wiederzufinden, gibt sie nie auf. Liesabeth Otto, heute 72 Jahre alt, erzählt ihre Lebensgeschichte der ZDF-Journalistin Ingeborg Jacobs, deren Dokumentarfilm über das Wolfskind große Resonanz fand und mit dem World Television Award ausgezeichnet wurde. Das Buch erzählt die ergreifende Geschichte eines Kindes, das trotz aller Schicksalsschläge seinen Lebensmut nie verliert.