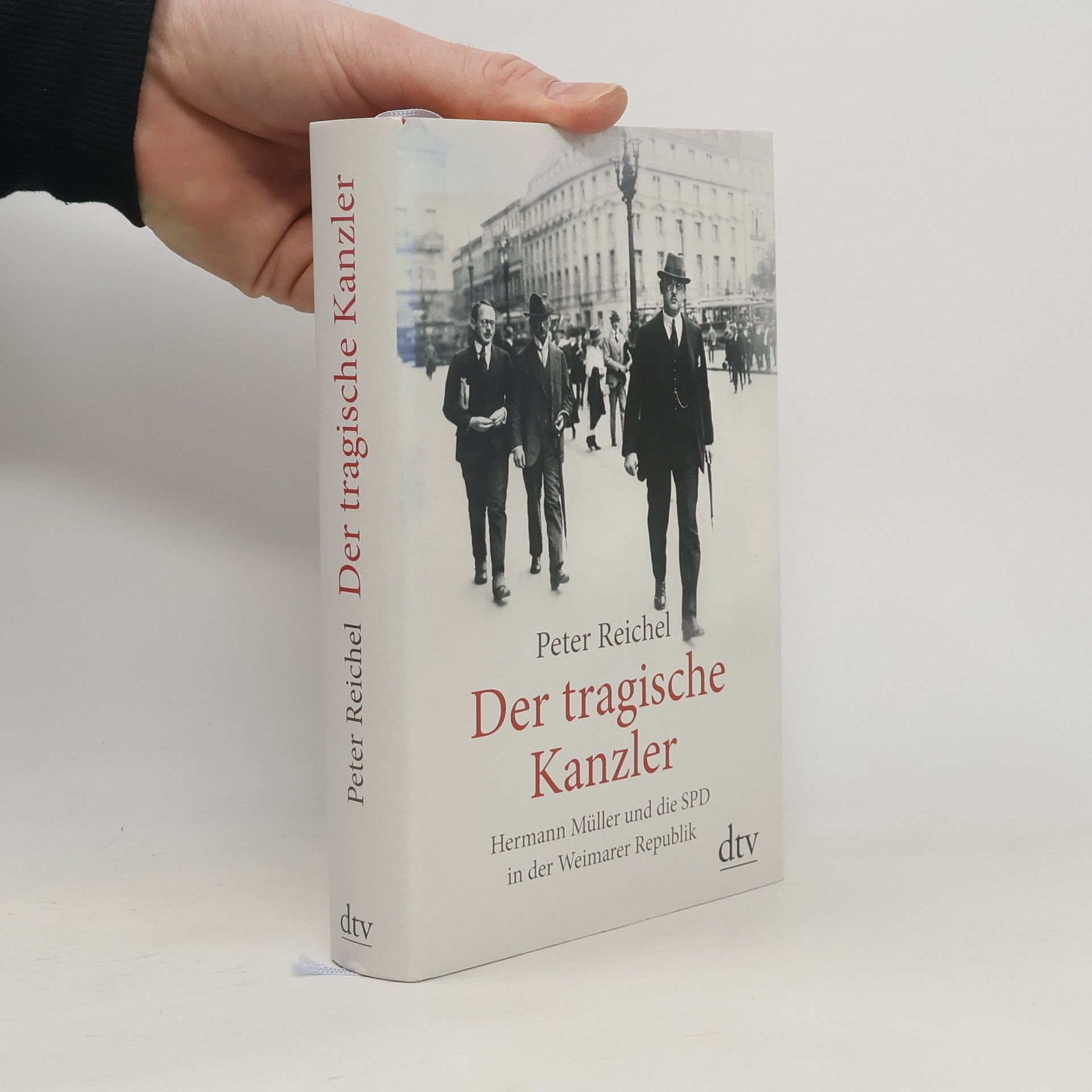

Rettung der Republik?

Deutschland im Krisenjahr 1923

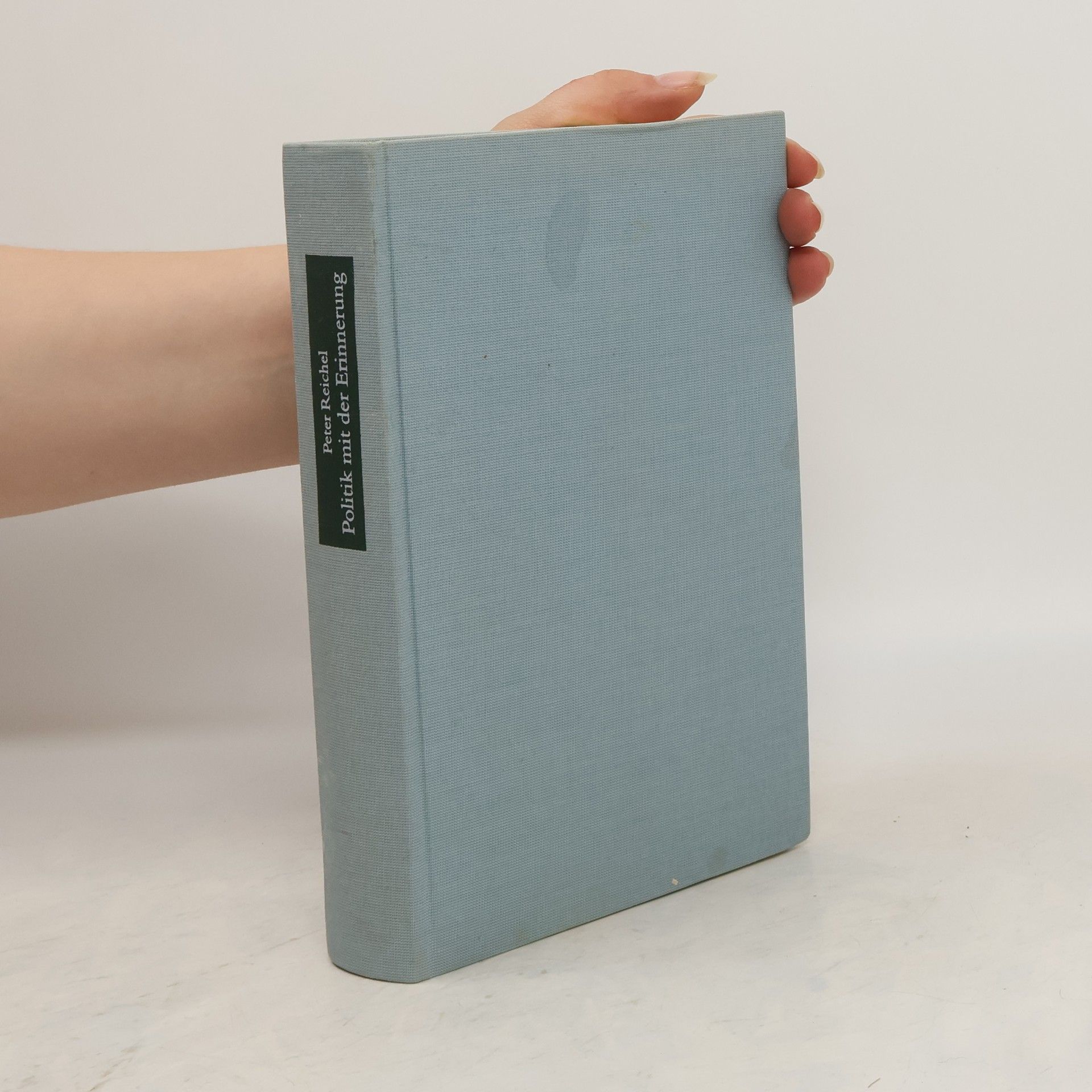

Regierungskrise, Ruhrkampf, Hitlerputsch: Der Überlebenskampf der Weimarer Republik 1923 zeigt die Verwundbarkeit von Demokratien. 1923 war für Deutschland ein Jahr der Krisen. Innere Kämpfe belasteten die Besiegten. Frankreich besetzte das Ruhrgebiet, um seine Ansprüche durchzusetzen. Die Kosten für den passiven Widerstand verursachten eine Hyperinflation. Die Große Koalition zerbrach, und die nationale Rechte versuchte in Bayern den Umsturz. Doch der Hitlerputsch misslang. Mit Mühe und Glück konnte Reichspräsident Friedrich Ebert die Republik vorläufig retten - doch zu wenige Menschen wollten ihr noch vertrauen. 1923 wurde symptomatisch für die Instabilität der neuen Demokratie. Peter Reichel erkennt in diesen Ereignissen die Unfähigkeit der Parteien, Konflikte durch Kompromisse und Verhandlungen zu lösen. Anschaulich zeigt er: Der Umgang mit den Krisen von 1923 deutet bereits auf das Ende von 1933 hin.