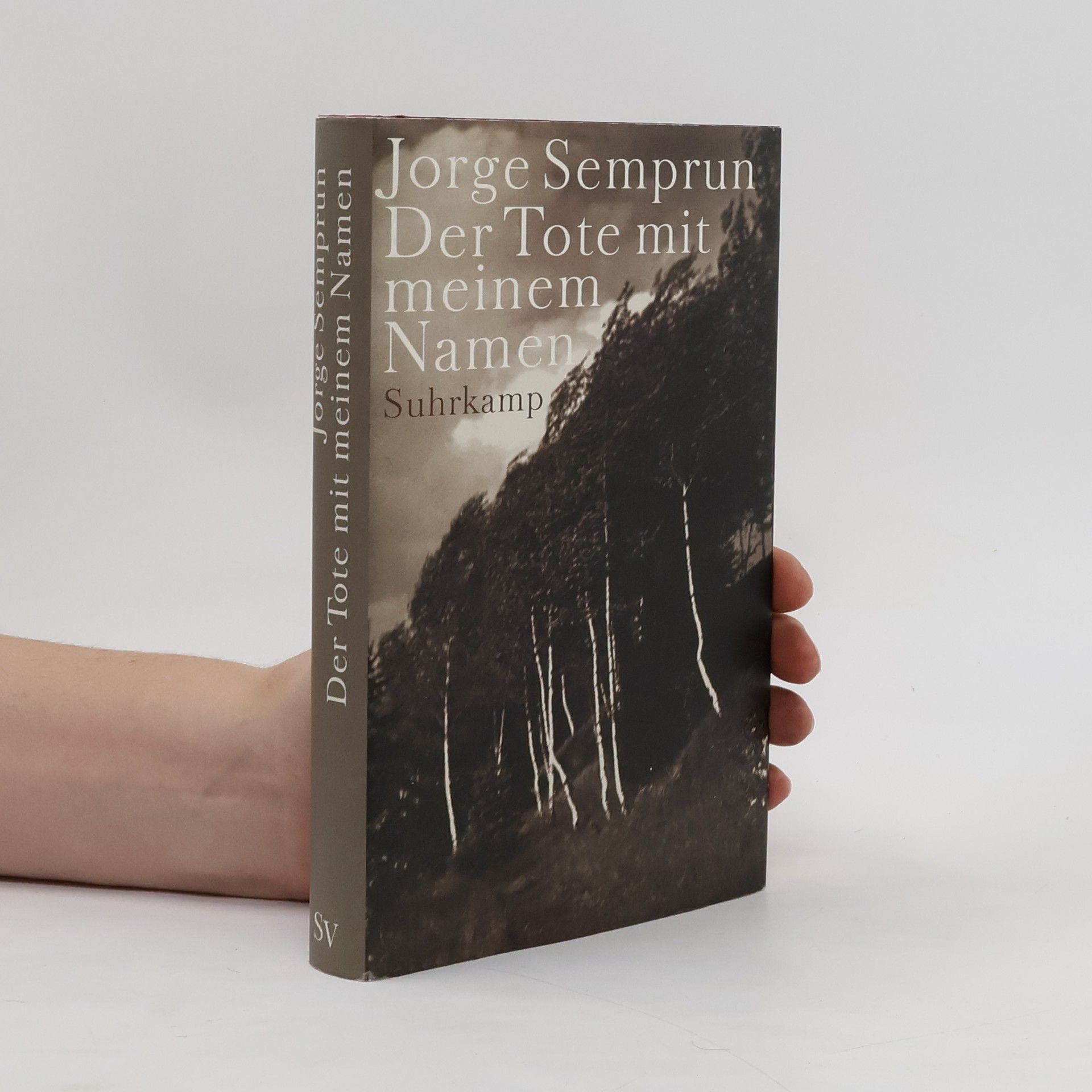

Überlebensübungen

- 112 Seiten

- 4 Lesestunden

In diesen »Überlebensübungen« rekapituliert Jorge Semprún die prägenden Situationen und Erfahrungen seiner frühen Jahre. Er fragt: Wie kann einer überleben, der jeden Moment damit rechnen muss, verhaftet zu werden? Und nicht nur überleben, sondern überdies politisch handeln, verschiedene Missionen als Kämpfer der Résistance ausführen, und zwar in beständiger Todesgefahr? Dabei rückt Semprún eine Erfahrung in den Mittelpunkt, die den moralischen Glutkern seines gesamten späteren Denkens und Schreibens bilden sollte – die Erfahrung der Folter. Mit unverstelltem Blick für das Schlimme nähert sich Semprún diesen qualvollen, nicht erzählbaren und deshalb umso bedrohlicheren Momenten seiner Vergangenheit, in Andeutungen und Evokationen von bleibenden Schreckensreflexen. Und behauptet so – auch dies eine fundamentale Einübung ins Überleben – die unveräußerliche Würde des Einzelnen gegen den menschenverachtenden Lärm, den Furor der Geschichte.