Leonardo da Vinci

- 160 Seiten

- 6 Lesestunden

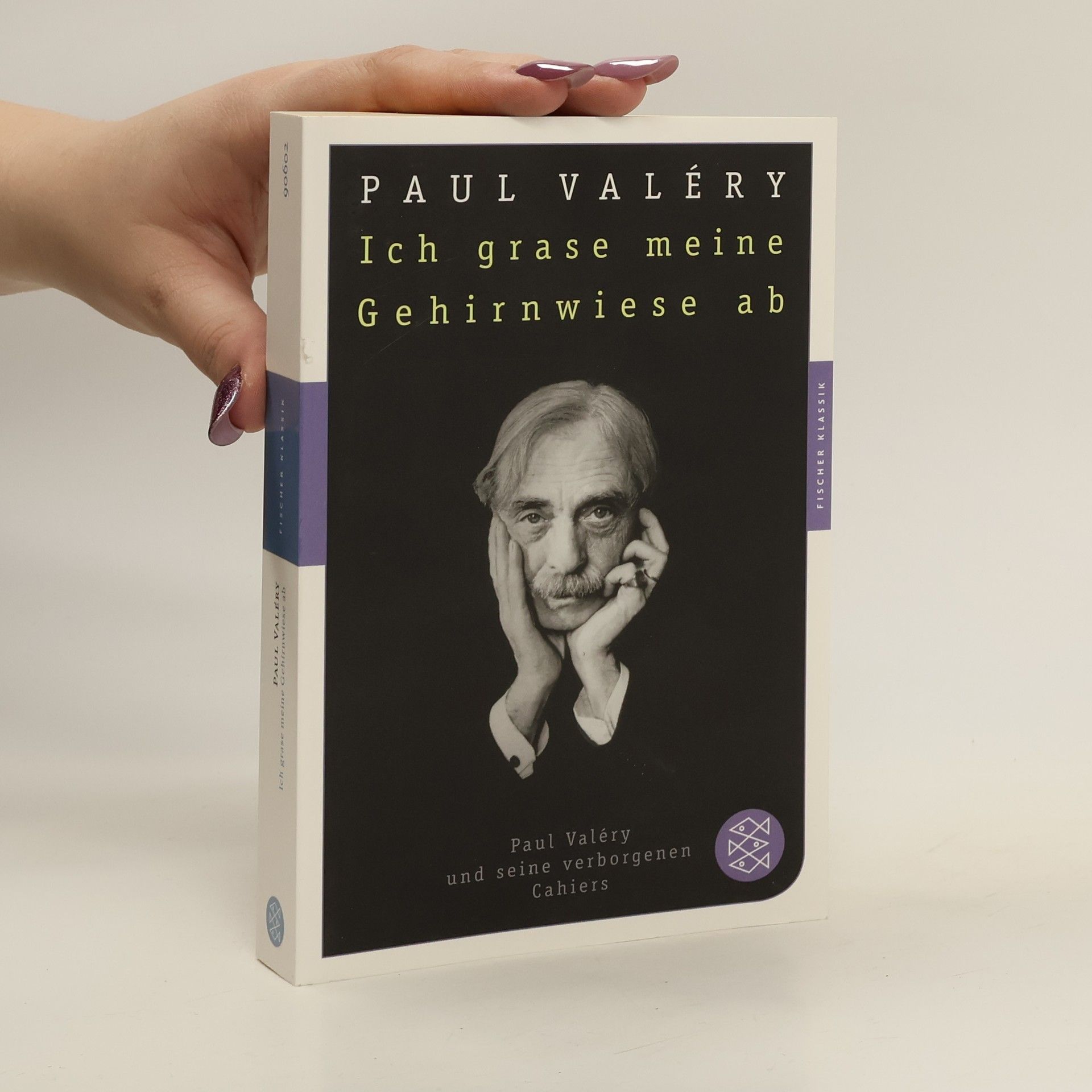

Paul Valéry wird 1871 in Sète geboren. Schon als Schüler zeigt er sich als Dichter und setzt seine literarischen Ambitionen während des Jurastudiums in Montpellier fort. Ein einschneidendes Erlebnis, die Nacht von Genua (1892), führt ihn dazu, sich von der praktischen Dichtung abzuwenden und sich der Selbstanalyse des Geistes zu widmen. 1894 beginnt er mit den Cahiers, in denen er Gedanken zu verschiedenen intellektuellen und wissenschaftlichen Themen festhält. Frühe Bekanntheit erlangt er durch seinen Essay Einführung in die Methode des Leonardo da Vinci (1894) und das Prosawerk Der Abend mit Monsieur Teste (1895). In Paris heiratet er Jeannie Gobillard und führt ein bürgerliches Leben, das ihn in literarische Salons führt. Mit La jeune Parque (1917) und Charmes (1922) erzielt er große Erfolge und wird in den frühen 1920er Jahren als größter lebender Dichter Frankreichs angesehen. Es folgen bedeutende Essays und Vortragsreisen durch Europa. 1926 wird er Mitglied der Académie française, 1931 erhält er die Ehrendoktorwürde der Universität Oxford, 1933 wird er Administrator des Centre Universitaire méditerranéen in Nizza, und 1937 erhält er einen Lehrstuhl für Poetik am Collège de France. Nach seinem Tod am 20. Juli 1945 ordnet de Gaulle ein Staatsbegräbnis an.