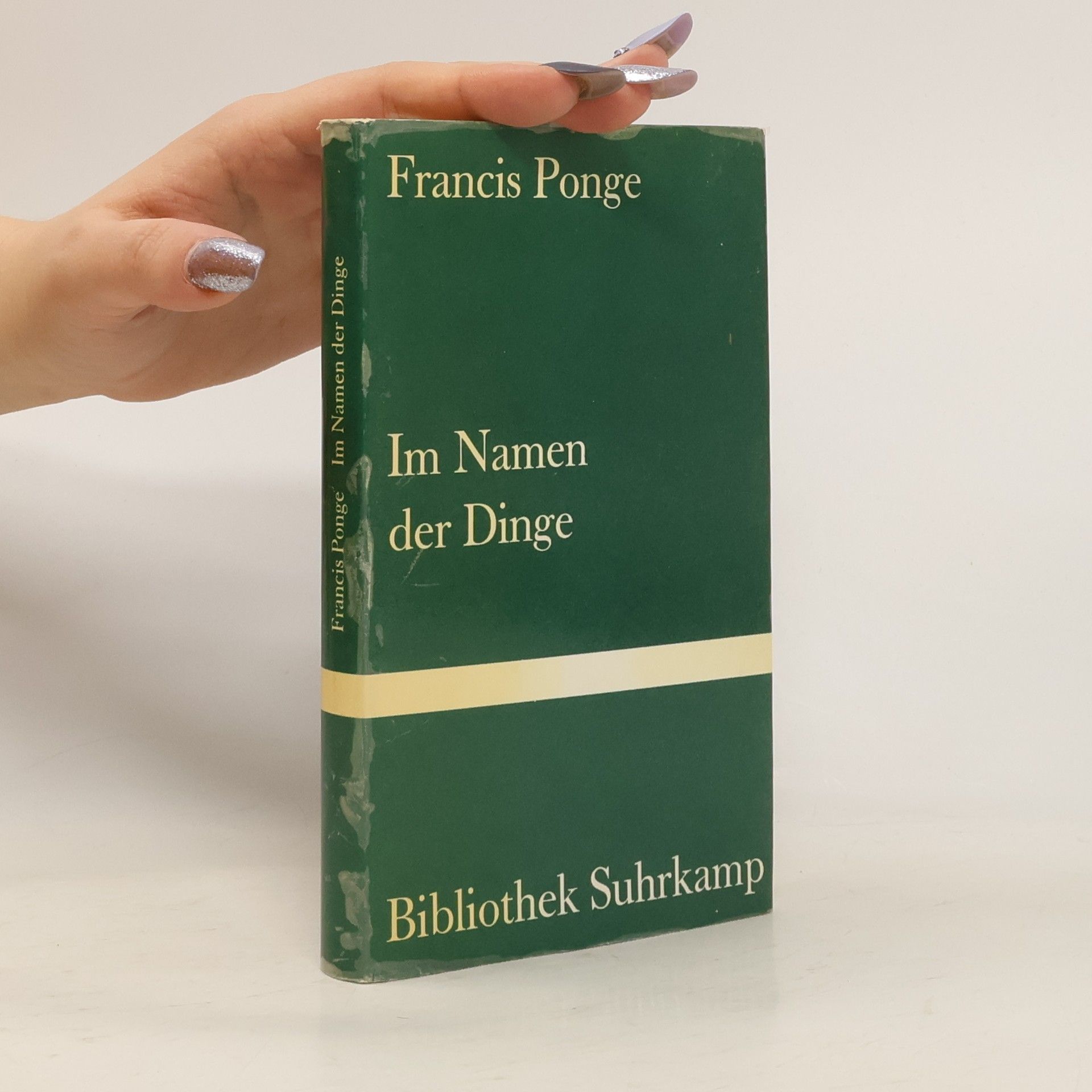

Francis Ponge Bücher

Dieser französische Essayist und Dichter wurde für seine Fähigkeit bekannt, alltägliche Objekte minutiös zu untersuchen. Beeinflusst vom Surrealismus nahm sein Werk oft die Form von Prosagedichten an. Ponge konzentrierte sich auf detaillierte Beschreibungen und das Aufdecken verborgener Bedeutungen in den gewöhnlichsten Dingen. Sein einzigartiger Ansatz in Bezug auf Sprache und Objekte bietet den Lesern eine neue Perspektive auf die Welt um sie herum.

Francis Ponge präsentiert in seinem Handbuch zur Dichtkunst die Entstehung eines Textes, inklusive aller Ansätze, Umwege und Irrtümer, gleichwertig neben das fertige Werk. Er reflektiert die Grundlagen seiner Arbeit und bietet damit einen einzigartigen Einblick in seine Schreibpraktiken.

Proemes

Das neue lot

Francis Ponge untersucht in "Mythe du jour et de la nuit" die Sonne als Symbol für den Wechsel von Tag und Nacht sowie für die Entwicklung der Menschensprache. Nach einer Unterbrechung greift er das Thema in "Le Soleil placé en abîme" erneut auf, wobei er die Dichte und Absurdität der Sprache thematisiert. Die vorliegende Ausgabe enthält Faksimiles, Transkriptionen und Kommentare.

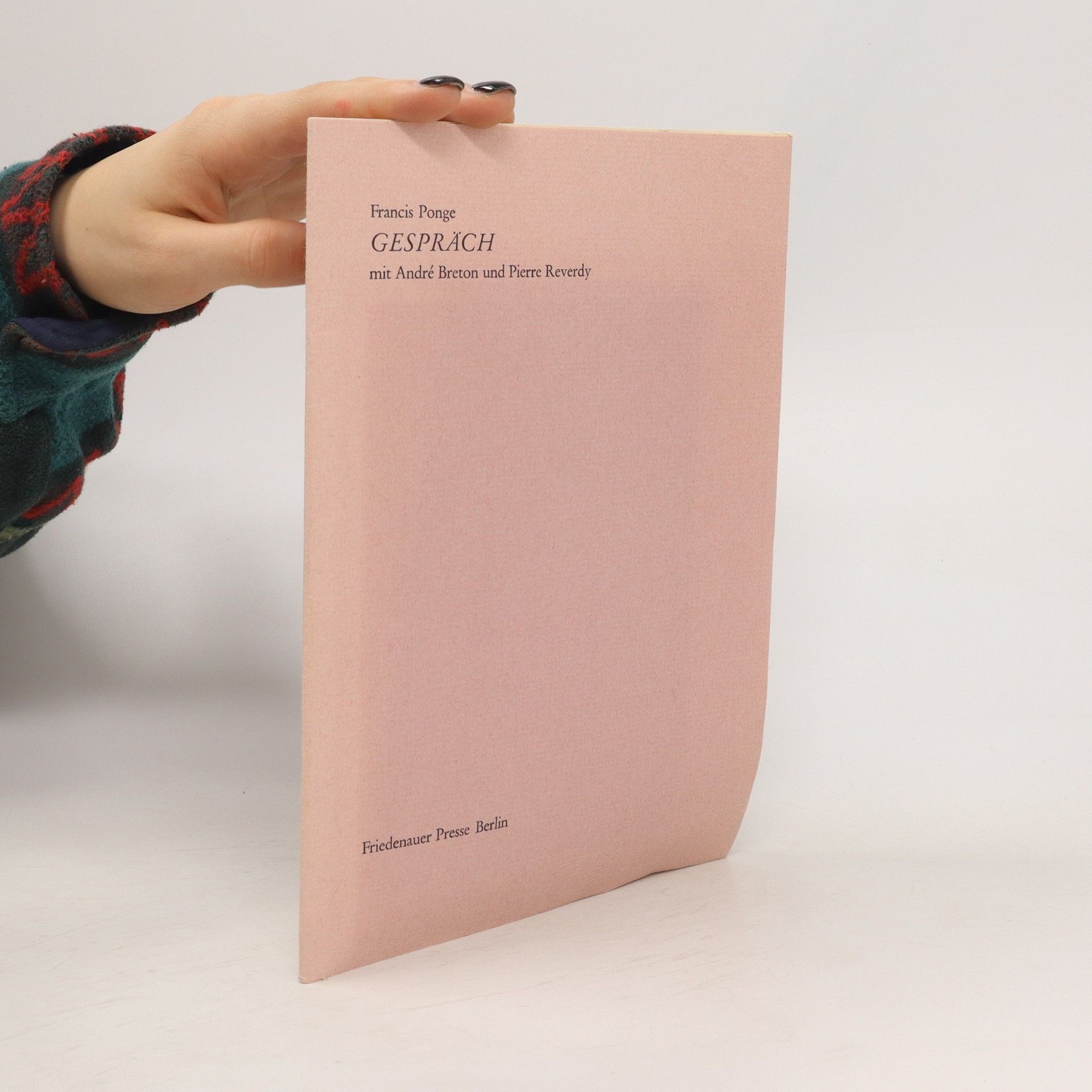

Francis Ponge im Gespräch mit André Breton und Pierre Reverdy

- 15 Seiten

- 1 Lesestunde

Selected Poems | Francis Ponge

- 220 Seiten

- 8 Lesestunden

Through translations by two major contemporary poets and a scholar intimate with the Ponge canon, this volume offers selections of mostly earlier poetry —Le parti pris des choses, Pièces, Proêmes, and Nouveau nouveau recueil—as representative of the strongest work of this modern French master.

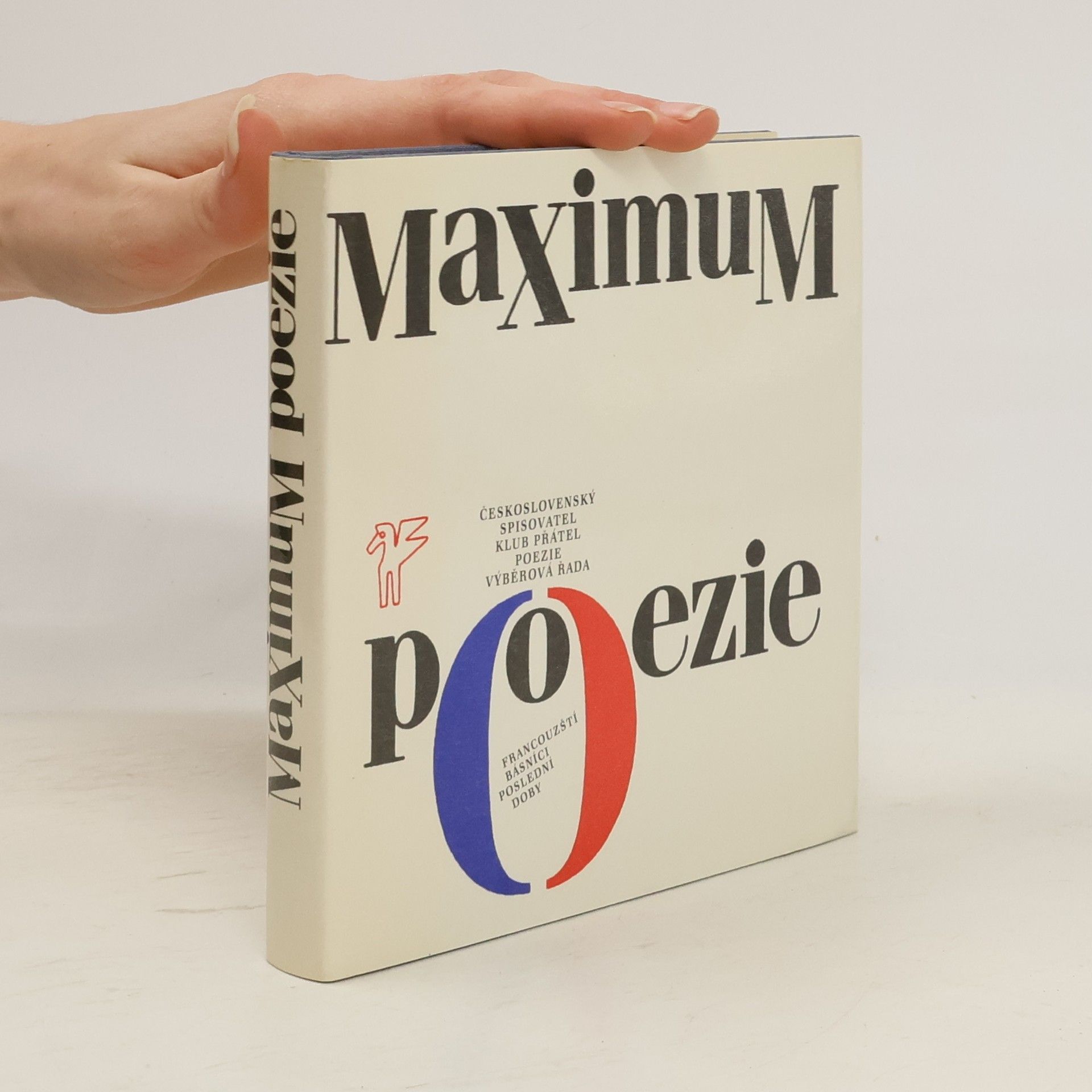

Maximum poezie. Francouzští básnící poslední doby

- 256 Seiten

- 9 Lesestunden

Francouzští básníci poslední doby Jaká je dnešní francouzská poezie? Bezpochyby formálně a názorové bohatá. Má také různou myšlenkovou inspiraci: surrealistickou, existencialistickou i křesťanskou. Českému čtenáři, vedenému k zemitosti a lidovosti, se však může zdát abstraktní a spekulativní... Má blízko k próze, a to poetické zůstává v maximálně účinném obraze, v hudbě a volbě slov a v rytmu věty. Ve Francii se klade větší důraz na jazykovou stránku poezie. V naší znalosti francouzské poezie vznikla mezera a tu bylo třeba zaplnit. Antologie obsahuje ukázky z tvorby 14 současných francouzských básníků. Svazek seznamuje čtenáře jednak s předchůdci dnešní francouzské poezie (Char, Ponge, Michaux), dále s básníky narozenými ve 20. letech i se současnými nadějnými autory. Editor Aleš Pohorský. Kniha je doplněna fotografiemi Paříže od Barbary Huckové.

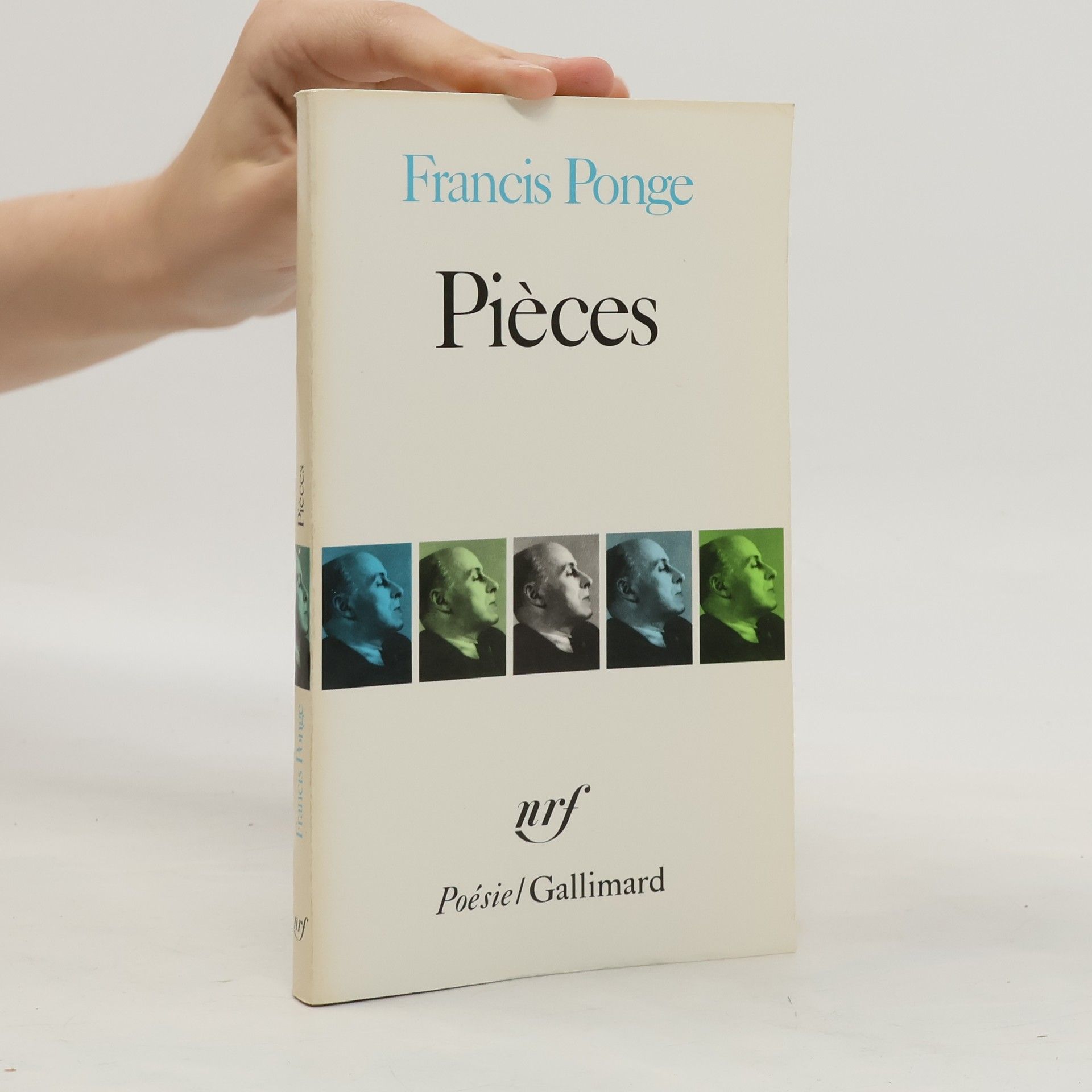

Pièces

- 192 Seiten

- 7 Lesestunden

La grenouille Lorsque la pluie en courtes aiguillettes rebondit aux prés saturés, une naine amphibie, une Ophélie manchote, grosse à peine comme le poing, jaillit parfois sous les pas du poète et se jette au prochain étang. Laissons fuir la nerveuse. Elle a de jolies jambes. Tout son corps est ganté de peau imperméable. À peine viande ses muscles longs sont d'une élégance ni chair ni poisson. Mais pour quitter les doigts la vertu du fluide s'allie chez elle aux efforts du vivant. Goitreuse, elle halète. Et ce coeur qui bat gros, ces paupières ridées, cette bouche hagarde m'apitoyent à la lâcher.