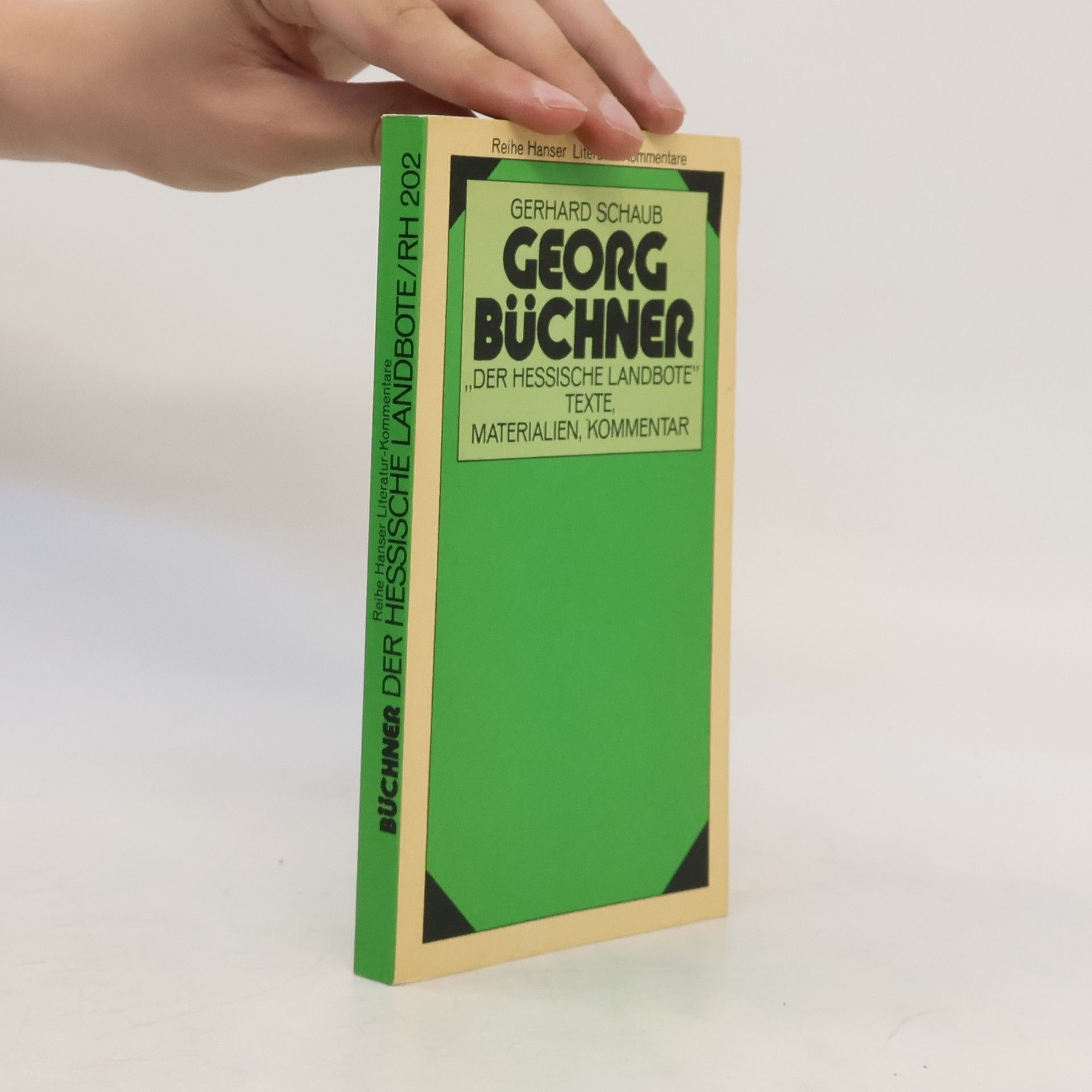

Der hessische Landbote

- 172 Seiten

- 7 Lesestunden

'Der Hessische Landbote' markiert den Höhepunkt der revolutionären Publizistik im deutschen Vormärz. Die von Friedrich Ludwig Weidig gemeinsam mit Georg Büchner verfasste sozialrevolutionäre Flugschrift stellt die ökonomischen Verhältnisse als die fundamentale Ursache der politischen Unfreiheit dar und ruft in einer ungewöhnlichen Radikalität zum Widerstand gegen die herrschenden Verhältnisse auf. Die Studienausgabe bietet den kritischen Text beider überlieferter Fassungen des 'Hessischen Landboten' vom Juli und vom November 1834, außerdem einen umfangreichen Kommentar mit Anmerkungen, Schriften aus dem Umkreis des 'Hessischen Landboten', Material wie Verhöraussagen und Untersuchungsberichte sowie ein ausführliches Nachwort.