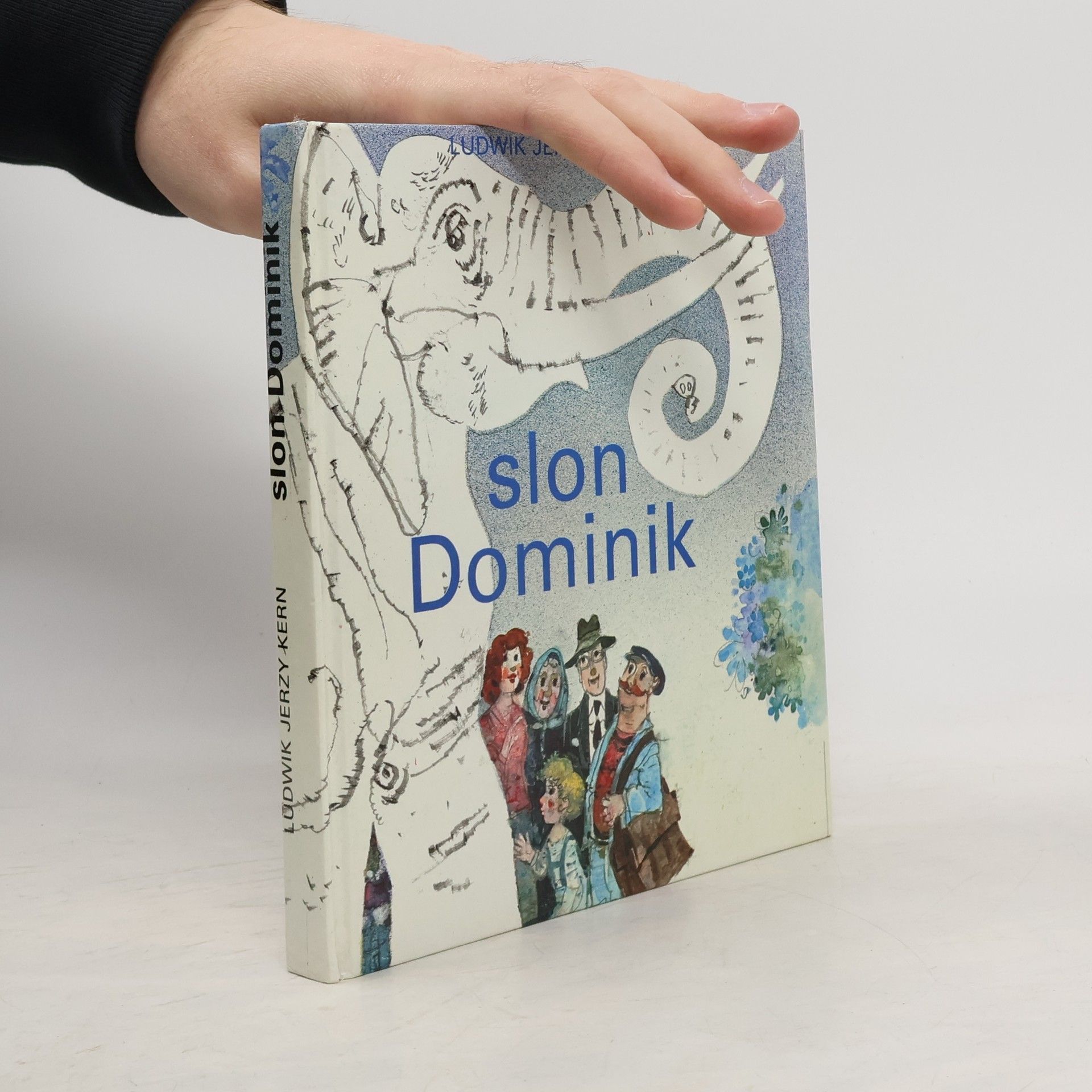

Dávno, dávno je tomu, čo vo výkladnej skrini lekárne U slona stával biely porcelánový slon. Až prišiel deň, keď lekáreň premenovali, a slon Dominik putoval na povalu medzi staré haraburdie. Tam ho objavil malý Pinio a odniesol si ho do svojej izby. Pre Dominika to bol začiatok nového, podivuhodného života. Začal znenazdajky rásť a rástol a rástol. Nakoniec sa už ani do izby nezmestil. A čo viac! Naučil sa rozprávať, a dokonca aj chodiť!Ako sa asi veľké životné dobrodružstvo kúzelného bieleho slona skončí? O tom sa všetko dočítate v tejto veselej knižke.

Ján Dressler Bücher

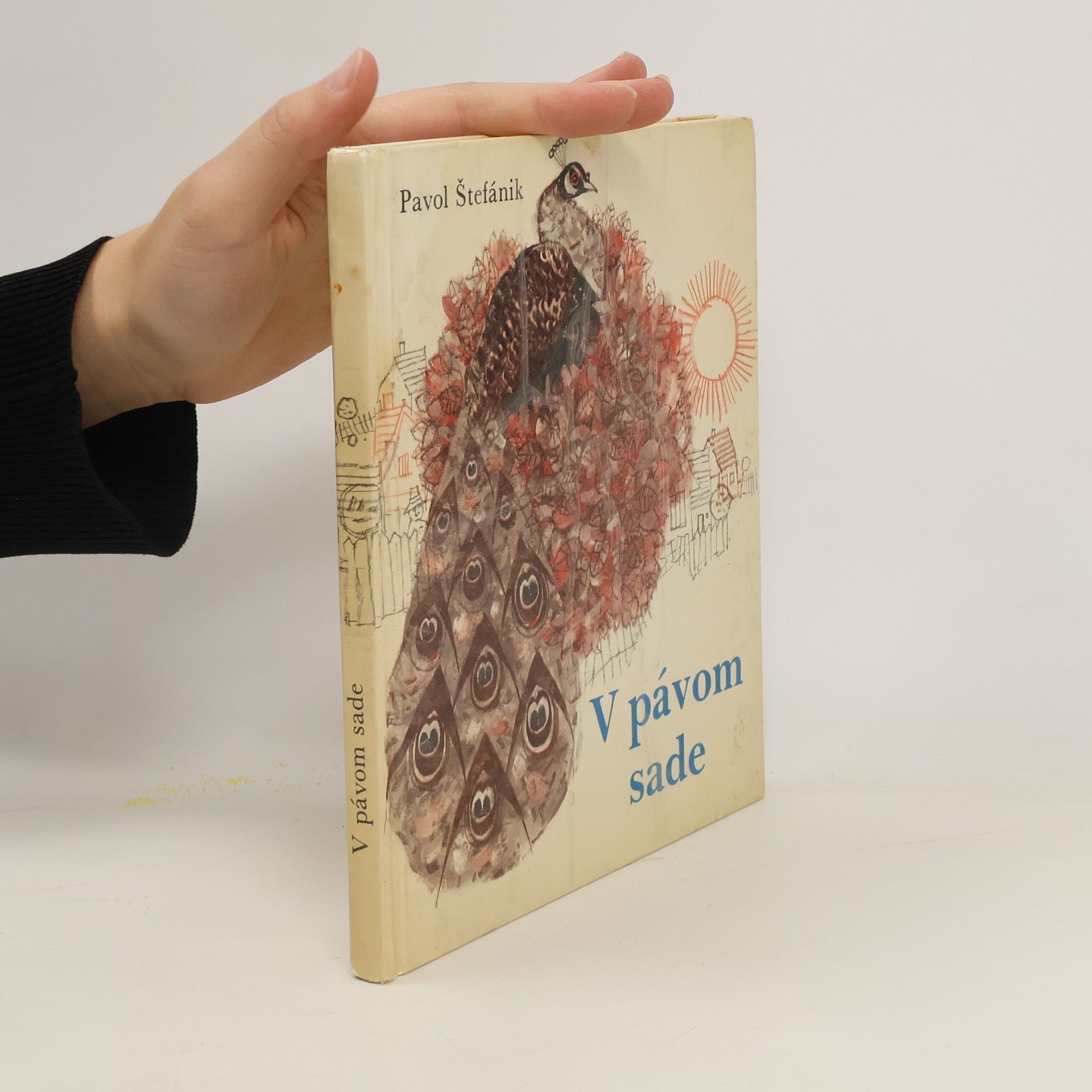

Z tejto knižky, detičky, môžete čítať básničky. Nájdete v nej čačky - hračky, všelijaké povedačky. O chvíľu vám budú známe, pozor, deti, začíname.