Schloß Heidelberger

Führer durch die Schloßanlage

Führer durch die Schloßanlage

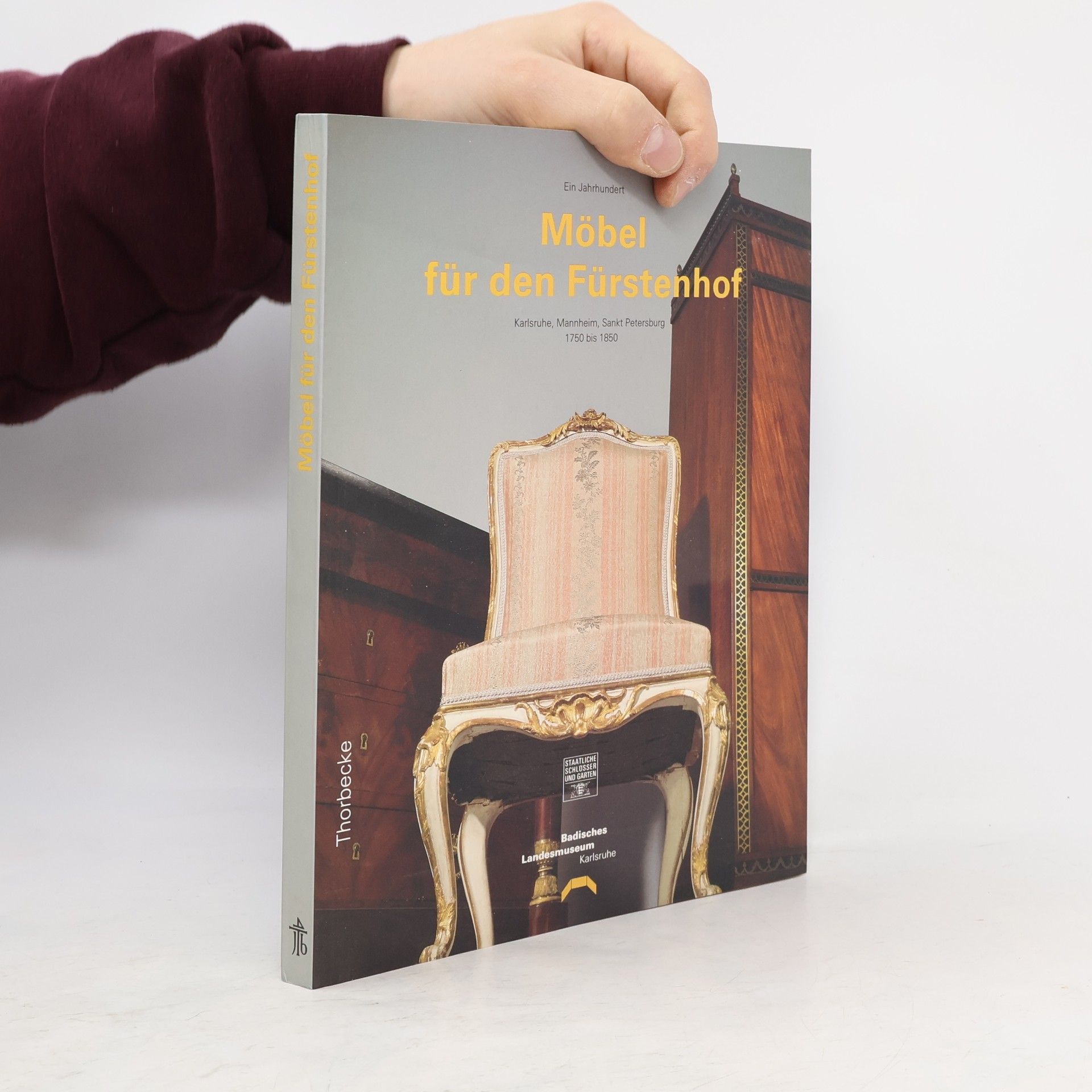

Karlsruhe, Mannheim, Sankt Petersburg 1750 bis 1850

Welthafen, Flaniermeilen, teure Alsterhotels - diese und andere Seiten mischt der empfohlene Rundgang für diejenigen, die sich einen ersten Eindruck von der Elbstadt verschaffen wollen. Rathaus, Börse, Jungfernstieg, Gänsemarkt, Planten un Blomen und Lombardsbrücke liegen auf dem Weg. Außerdem gehts vom Hafen nach Helgoland. Neben einer Chronik zur Stadtgeschichte sind bekannte und einige weniger bekannte Sehenswürdigkeiten von A-Z zu finden. Der Serviceteil liefert kompakte Infos zum Tag- und Nachtleben der Millionenstadt, der ausfaltbare Stadtplan die nötige Orientierung.