Englands Brexit und Abschied von der Welt

Zu den Ursachen des Niedergangs der britischen Weltmacht im 20. und 21. Jahrhundert

- 280 Seiten

- 10 Lesestunden

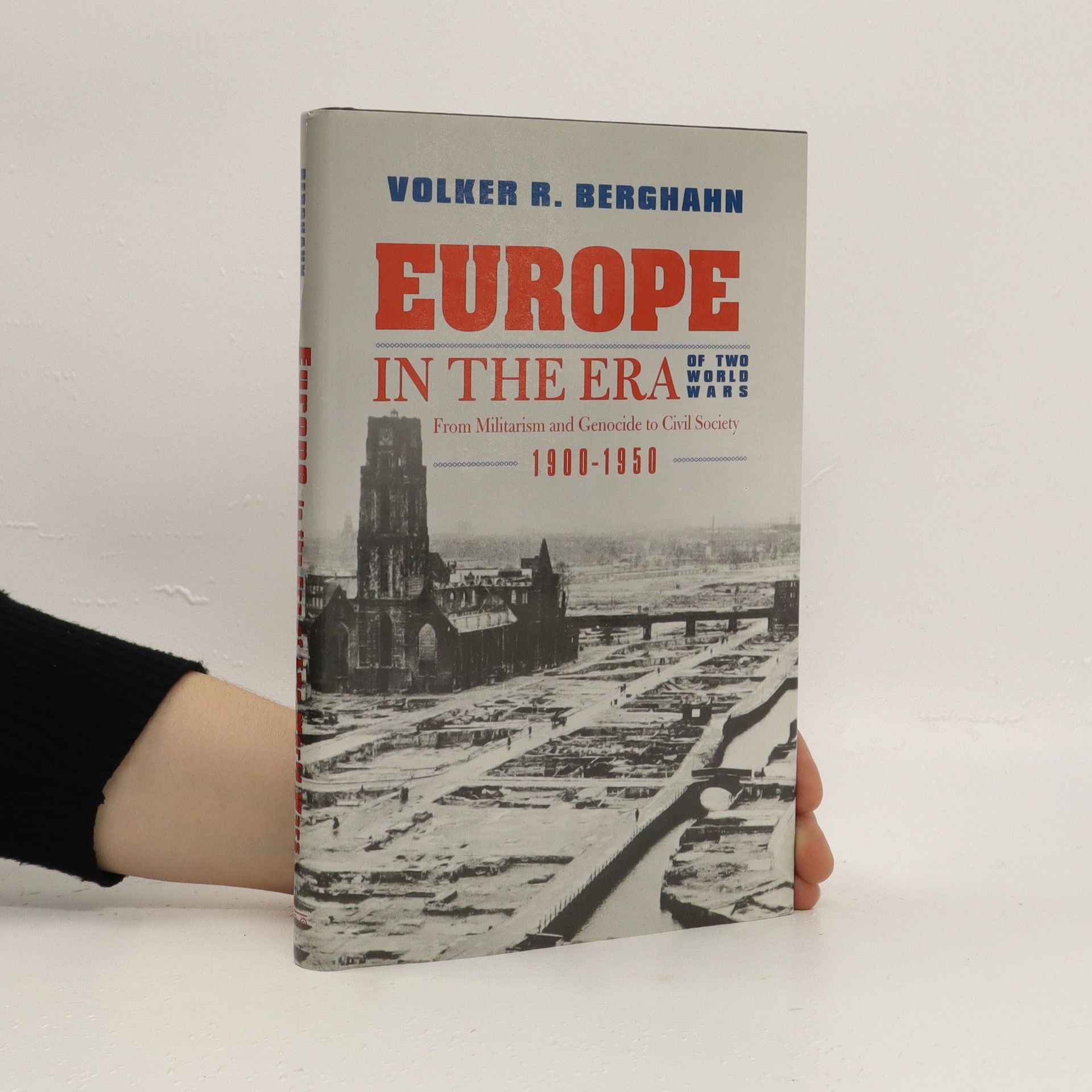

Als sich 2016 die knappe Mehrheit der Briten in einem Volksentscheid fÜr den Austritt aus der EU entschied, schÜttelten nicht nur die BÜrger der europäischen Nachbarländer den Kopf. Warum glaubte eine Nation im Zeitalter der internationalen Verflechtungen ihrer Wirtschaft und Politik, im Alleingang durch Erlangung nationaler Souveränität einen erneuten Aufstieg in den Kreis der Großmächte erreichen zu können? Volker Berghahn stellt den Brexit in eine langfristige historische Entwicklung, ohne die die Traditionen und Emotionen, die in der heftig gefÜhrten Debatte der letzten vier Jahren an die Oberfläche kamen, nicht zu verstehen sind. Er zeigt, dass die Wurzeln des Brexit in den beiden von Deutschland ausgelösten Weltkriegen und des dadurch verursachten wirtschaftlichen und politischen Niedergangs Großbritanniens im 20. Jahrhundert liegen.