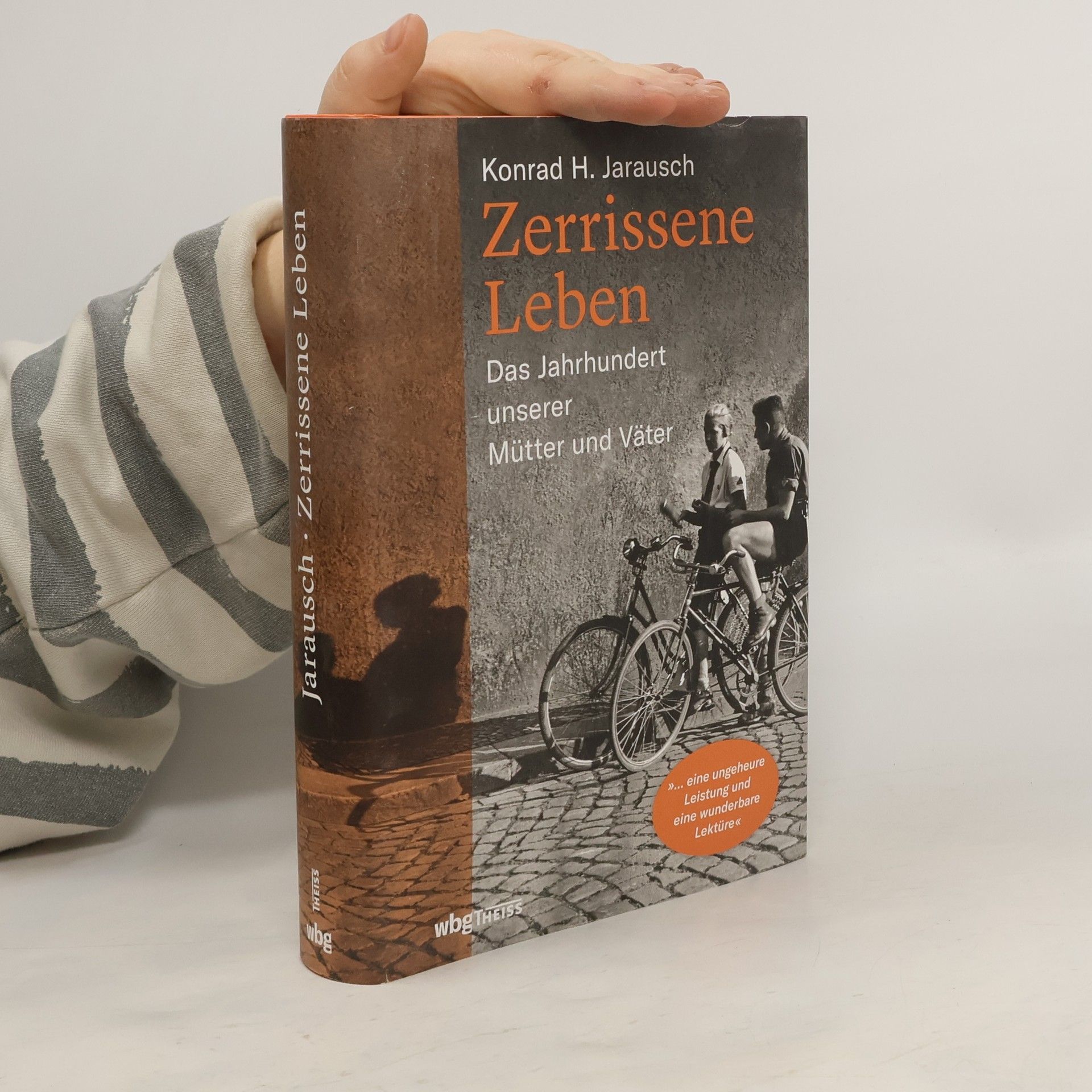

Zerrissene Leben

Das Jahrhundert unserer Mütter und Väter

Konrad Jarausch schreibt eine neue deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts: im Spiegel der Lebensgeschichten von über 80 Zeitzeugen. Geboren während der Weimarer Republik, hat diese Generation den Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg erlebt, aber auch die Nachkriegszeit – in BRD oder DDR – und die Wiedervereinigung. Es sind sehr verschiedene Lebensläufe, gebrochene Biografien: von glühenden Nazis bis zu jüdischen Holocaust-Opfern, von politischen Wendehälsen bis zu unpolitischen Zeitgenossen. Darunter sind bekannte Namen wie Joachim Fest, Fritz Stern, Dorothee Sölle oder Ruth Klüger ebenso wie gänzlich unbekannte. Wie haben diese \"ganz normalen Deutschen\" das 20. Jahrhundert erlebt, erlitten und verarbeitet? Jarausch erzählt die Geschichte einer Generation. Und er tut dies auf eine besondere Art und Weise, indem er aus ihren Geschichten in vielen Mosaiksteinchen eine kollektive Biografie des 20. Jahrhunderts entstehen lässt. Wie oft kann man neu anfangen? Konrad Jarausch schreibt eine neue deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts: im Spiegel der Lebensgeschichten von über 80 Zeitzeugen. Geboren während der Weimarer Republik, hat diese Generation den Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg erlebt, aber auch die Nachkriegszeit - in BRD oder DDR