As a spy prepared to give away America’s biggest secrets after the 9/11 attacks, an FBI agent raced to catch her.

Peter Joachim Lapp Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

Dieser Autor beschäftigt sich hauptsächlich mit Politikwissenschaft und ist bekannt für seine Werke über die Deutsche Demokratische Republik. Sein Schreiben schöpft aus persönlichen Erfahrungen, einschließlich einer Zeit des Aufenthalts in der DDR und einer anschließenden Inhaftierung aus politischen Gründen. Diese einzigartige Perspektive verleiht seinen Analysen eine besondere Tiefe.

Vincenz Müller

General in Wehrmacht und Volksarmee

Deutsche Christen in Rot?

Ulbrichts Pfarrerbund - Dokumentation und Analyse

Der „Bund Evangelischer Pfarrer in der DDR“, ein staatlich lizensierter und finanzierter Verein, verstand sich als Vortrupp „fortschrittlicher“ Geistlicher und Theologen, der für eine „Neuorientierung“ der Kirche eintrat und in ihrer Frontstellung zum politischen System der SED eine Fehlentwicklung sah. Die Mitglieder des Bundes versuchten von 1958 bis 1974 Amts- und Glaubensbrüder sowie Kirchenobere davon zu überzeugen, dass Christentum und Sozialismus keine Gegensätze seien und deshalb Gläubige und Kirchen in der DDR ihren Frieden mit dem Staat machen sollten. Die Erfolge, die der Verein dabei erzielte, waren überschaubar. Ausgewertet wurden Tausende von Dokumenten des Bundesarchivs und des Stasi-Unterlagen-Archivs, das monatlich herausgegebene „Evangelische Pfarrerblatt“, Unterlagen aus dem Archiv der „Konrad-Adenauer-Stiftung“ sowie Erinnerungen ehemaliger Mitglieder des Pfarrerbundes.

Volkspolizei als Teil des Grenzregimes der DDR

Dokumentation und Analyse

Über die Aktivitäten der Deutschen Volkspolizei (VP) bei der Grenzsicherung der DDR ist wenig bekannt, bisherige Veröffentlichungen sparten das Thema meist aus, auch in den Biographien ehemaliger leitender VP-Angehöriger finden sich kaum Hinweise zu dieser Aufgabe. Etwa 70 % der sogenannten „Grenzverletzer“ wurden vor Vollendung des „Ungesetzlichen Grenzübertritts“ (§ 213 DDR-StGB) in den Westen von Kräften der VP festgenommen, in der Regel schon vor dem Erreichen des Grenzgebietes. Es war eine der Hauptaufgaben der VP im Grenzgebiet, im grenznahen Raum und darüber hinaus in der gesamten DDR schon im frühen Stadium Fluchtvorbereitungen von potenziellen „Grenztätern“ zu erkennen. Ein 1987 herausgegebenes Handbuch des Kriminalistischen Instituts der VP listete alle Erkenntnismerkmale zur Aufdeckung von Entschlüssen, Vorbereitungen und Versuchshandlungen zum „widerrechtlichen Passieren der Staatsgrenze der DDR“ auf und enthielt „spezifische Hinweise“ für die Dienstzweige der VP, wie in der Praxis mit der Unterbindung von Fluchthandlungen der eigenen Bürger umzugehen sei. Die vorliegende Studie versteht sich als populärwissenschaftlicher Beitrag zur Geschichte der Deutschen Volkspolizei und versucht, mit der Darstellung ihrer Aufgaben und einer ersten, knappen Analyse ihres Einsatzes im DDR-Grenzregime eine Lücke zu schließen.

Die Mauer

eine Grenze durch Deutschland

Armee im Schatten

Militärhistorische Studie zur 17. Armee im 2. Weltkrieg

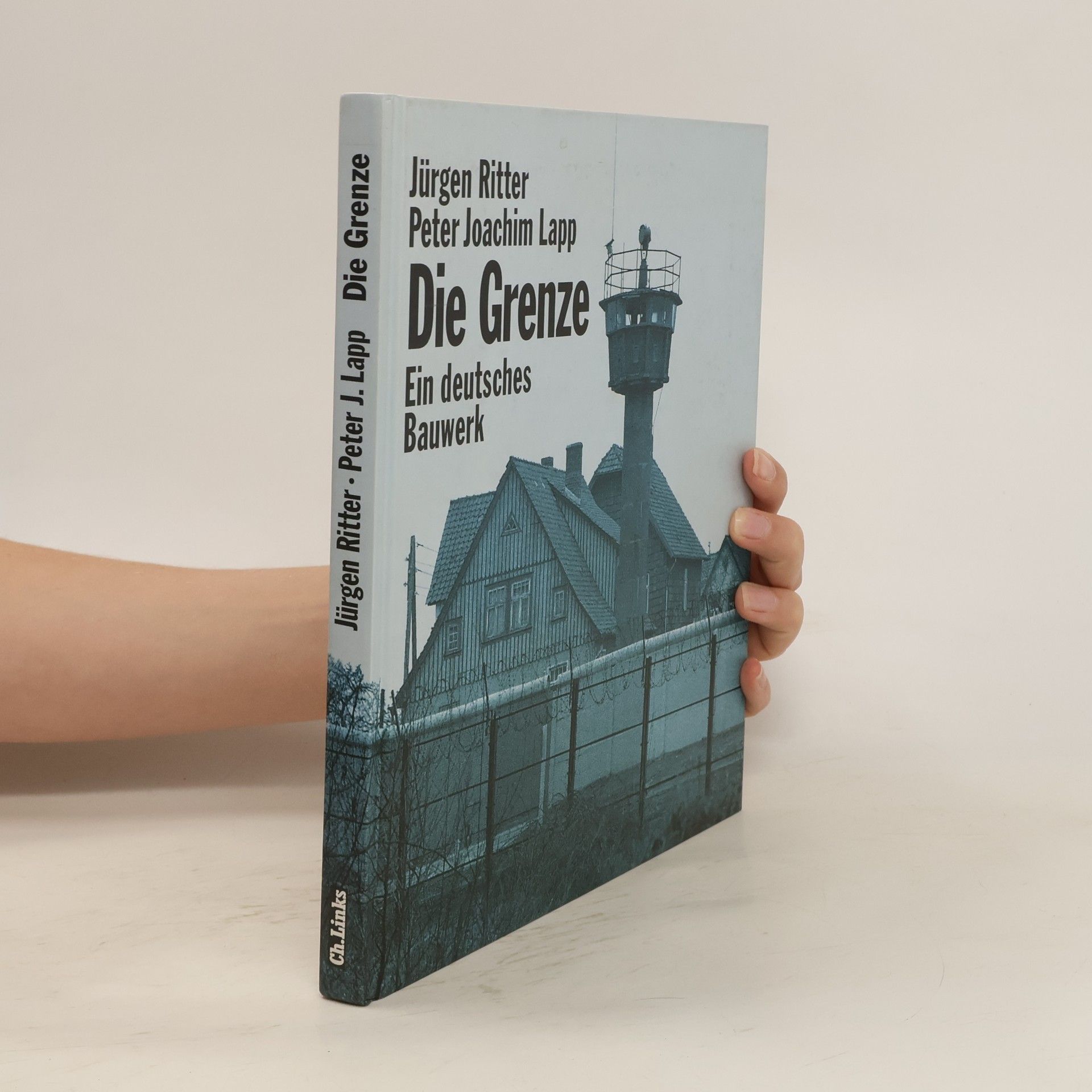

Die Grenze

Ein deutsches Bauwerk

Dokumentation über die Geschichte der DDR-Grenzanlagen mit zahlreichen Fotos, die auch die Veränderungen der letzten 20 Jahre anschaulich machen.