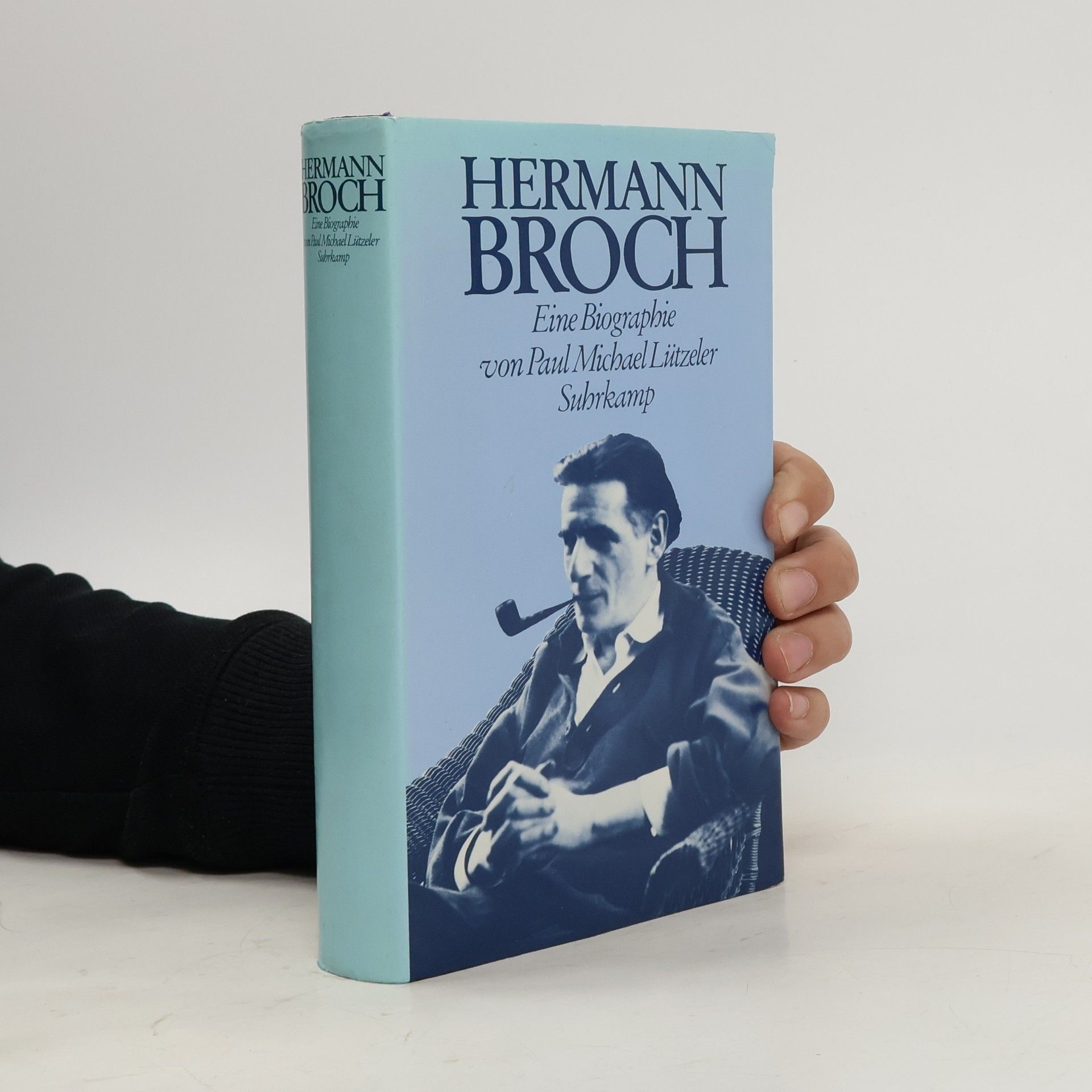

Der Band handelt von Hermann Broch im Kontext der österreichischen Moderne seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. Im ersten Teil werden Brochs Beziehungen zu anderen Schriftstellern wie Franz Kafka, Hugo von Hofmannsthal und Karl Kraus herausgestellt sowie zur Malerei und Musik. Hier sind es Arnold Schönberg und Alban Berg, deren neuartiges Kompositionsverfahren der Zwölftontechnik ihn faszinierte. In der Malerei ziehen Anton Faistauer und Georg Merkel seine Aufmerksamkeit auf sich. Dargestellt werden außerdem die Folgen der politischen Polarisierung und des Austrofaschismus für das Roman- und Essaywerk Brochs sowie sein literarischer Beitrag zum österreichischen Widerstand. Der zweite Teil geht dem Einfluss des Logischen Empirismus des Wiener Kreises auf Brochs Denken und literarische Schreibweisen nach. Für den radikalen Aufbruch der Philosophie auch im Zeichen einer umfassenden Ideologiekritik stehen Namen wie Rudolf Carnap, Hans Hahn, Karl Menger und Moritz Schlick. Mehr dem Neukantianismus zuzuordnen ist Hans Vaihinger, dessen ausgefeilte Fiktionstheorie dem Schriftsteller verschiedene Anknüpfungspunkte bot. Zudem werden erste Versuche unternommen, die bedeutende Stellung der Mathematik im Werk Brochs zu untersuchen. Hier ragt vor allem sein Privatstudium der bahnbrechenden mengentheoretischen Topologie Felix Hausdorffs heraus.

Paul Michael Lützeler Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

Paul Michael ist ein Schauspieler von internationalem Rang auf der Bühne, der Leinwand und im Fernsehen. Seine Fernsehkarriere umfasst Hauptrollen in zahlreichen britischen Sitcoms, und er trat auf der Bühne in Stücken auf, die von Shakespeare bis zu klassischen Fantasien reichen. Er ist bekannt für seine vielseitigen Darbietungen und seine Fähigkeit, eine breite Palette von Charakteren zu verkörpern, wodurch er jeder Rolle Tiefe und Authentizität verleiht.

![Deutsche Romane des 20. [zwanzigsten] Jahrhunderts](https://rezised-images.knhbt.cz/1920x1920/47743111.jpg)

Hermann Broch und die Menschenrechte

Anti-Versklavung als Ethos der Welt

Hermann Broch wird in den 1930er Jahren in der Konfrontation mit der Versklavungsideologie der totalitaeren Staaten zum Verteidiger von Menschenrecht und Demokratie. Seine politischen Essays sind Dokumente des Widerstands. Sie werden im Kontext des Menschenrechtsdiskurses mit Bezug auf Jacques Maritain, Hannah Arendt, Hans Joas und Samuel Moyn analysiert. Auch seine Romane sind Beiträge zur Human Rights Culture.

Die meisten Beiträge dieses Bandes erschienen erstmals, teilweise in englischer Sprache, im Herbstheft 1990 der Zeitschrift The German Quarterly

Hermann Broch

- 414 Seiten

- 15 Lesestunden

German

Romane und Erzählungen zwischen Romantik und Realismus

- 463 Seiten

- 17 Lesestunden

Europa

- 465 Seiten

- 17 Lesestunden