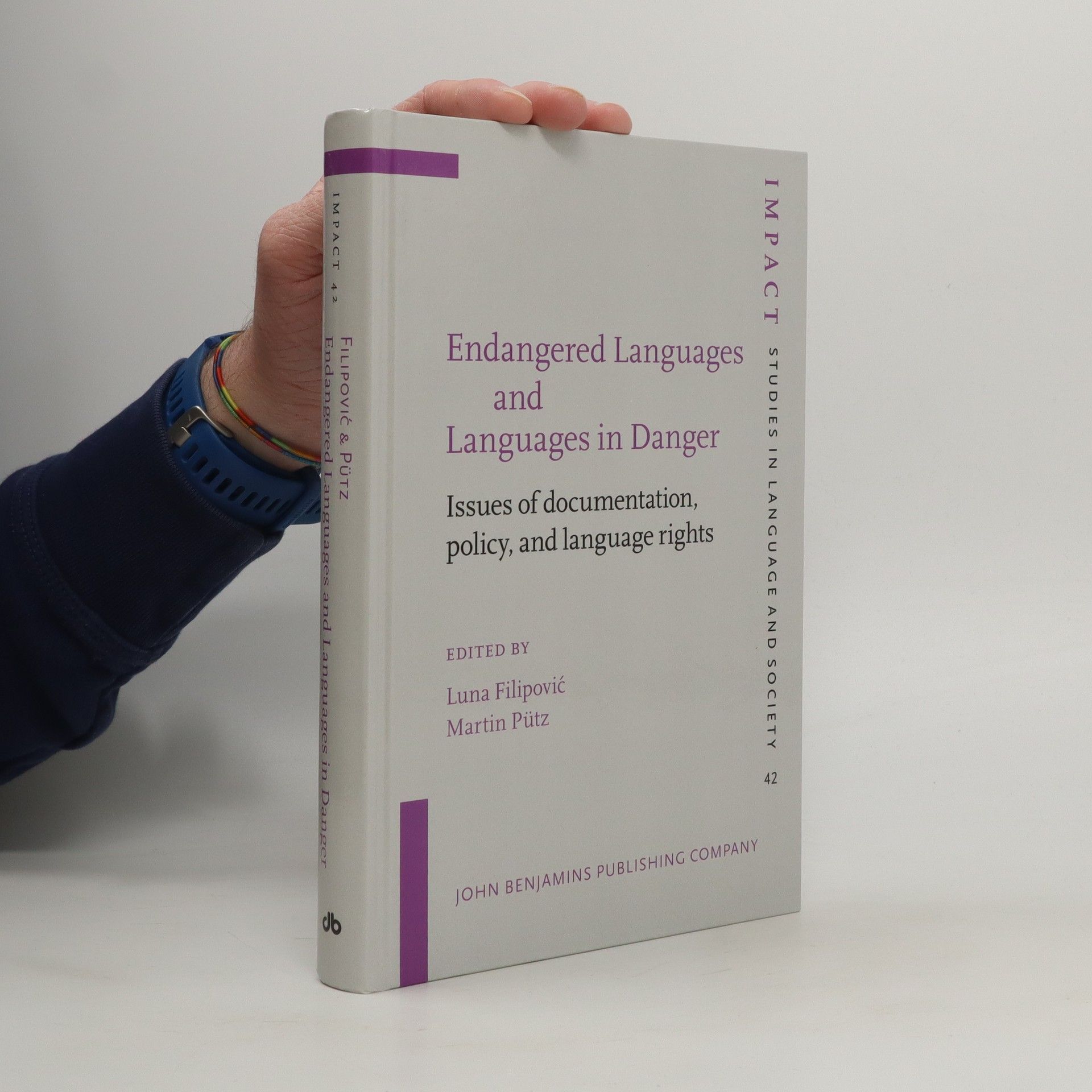

Endangered languages and languages in danger

- 423 Seiten

- 15 Lesestunden

This peer-reviewed collection brings together the latest research on language endangerment and language rights. It creates a vibrant, interdisciplinary platform for the discussion of the most pertinent and urgent topics central to vitality and equality of languages in today's globalised world. The novelty of the volume lies in the multifaceted view on the variety of dangers that languages face today, such as extinction through dwindling speaker populations and lack of adequate preservation policies or inequality in different social contexts (e.g. access to justice, education and research resources). There are examples of both loss and survival, and discussion of multiple factors that condition these two different outcomes. We pose and answer difficult questions such as whether forced interventions in preventing loss are always warranted or indeed viable. The emerging shared perspective is that of hope to inspire action towards improving the position of different languages and their speakers through research of this kind.