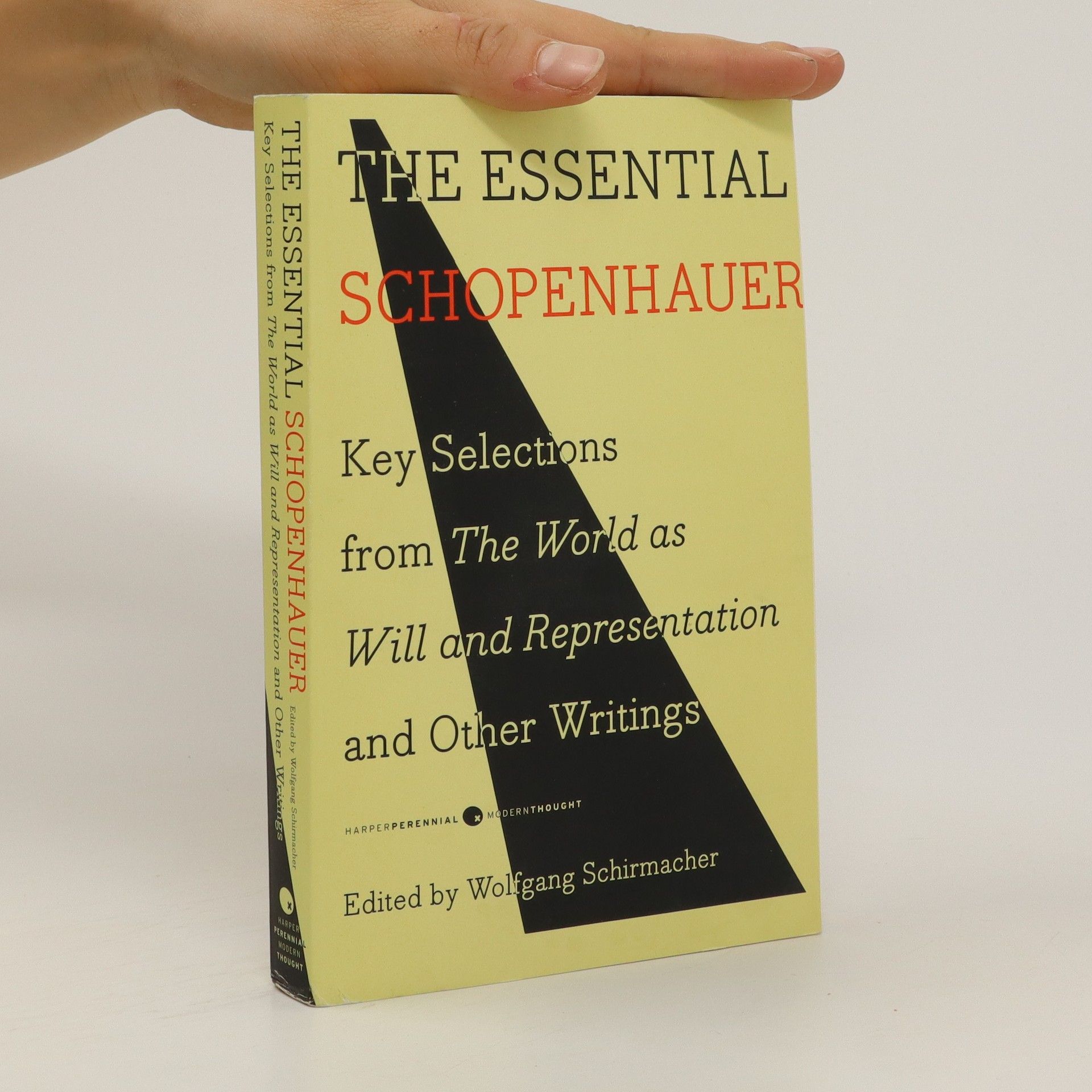

A new, comprehensive English anthology What is the meaning of life? How should I live? Is there any purpose to the universe? Generations have turned to the great German philosopher Arthur Schopenhauer for answers to such essential questions of existence. His influence has extended not only to later philosophers—Nietzsche, Freud, and Wittgenstein among them—but also to musicians, artists, and important novelists such as Tolstoy, Thomas Mann, and Proust. The Essential Schopenhauer, the most comprehensive English anthology now available of this seminal thinker’s writings, will open English readers to Schopenhauer’s profound ideas. Selected by Wolfgang Schirmacher, president of the International Schopenhauer Association, The Essential Schopenhauer is an invaluable and accessible introduction to Schopenhauer’s powerful body of work.

Wolfgang Schirmacher Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)