ALLE NEUNE

Zehn Aufsätze zur österreichischen Literatur

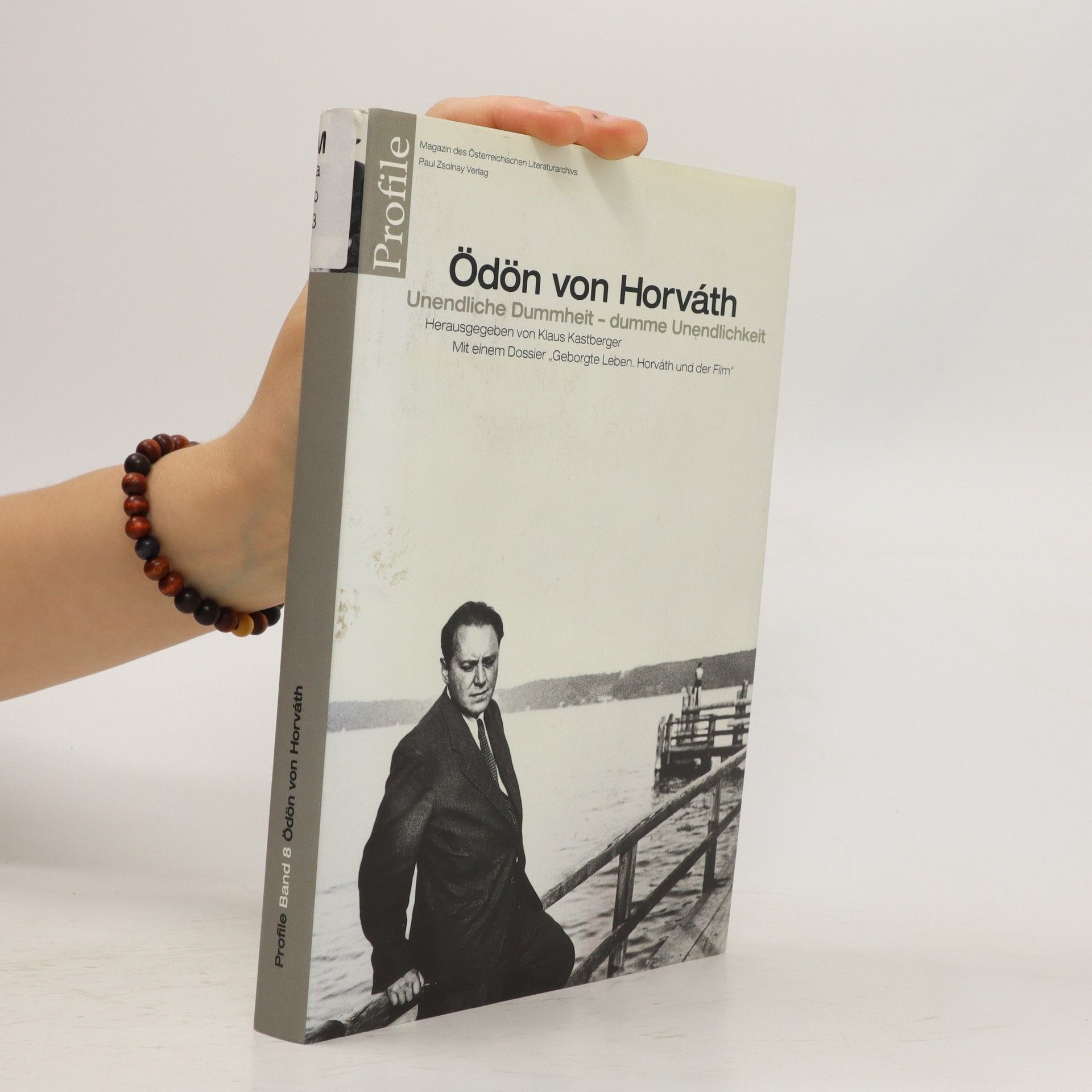

Das Archiv dient Journalist:innen oft als Mittel der Rache, insbesondere gegen Politiker, während es für die Literaturwissenschaft ein Medium zur Hinterfragung vermeintlicher Gewissheiten darstellt. Besonders Germanist:innen wie Klaus Kastberger nähern sich den Autor:innen ihrer Interessen über Archivbestände, um literarische Texte sowie gängige Klischees und Interpretationen neu zu betrachten. In einer Sammlung von Einzelanalysen, die sich mit der österreichischen Literatur von den 1930er Jahren bis zur Gegenwart beschäftigt, verfolgt Kastberger das Ziel, über die jeweiligen Autor:innen und Werke hinausgehende Erkenntnisse zu gewinnen und den Eigensinn der österreichischen Literatur herauszuarbeiten. Der Kern der Kegelmetaphorik steht für die Ablehnung von Vollständigkeit und dem letzten Wort: Dem Triumph der neun abgeräumten Kegel steht der zehnte Aufsatz und die nächste Lektüre gegenüber. Das Archiv fordert dazu auf, auch kanonisierte Autor:innen immer wieder neu zu interpretieren. So wird beispielsweise die Frage aufgeworfen, ob Anton Wildgans dem Vergessen überlassen werden sollte. Auch Ödön von Horváth und die kleine Literatur von Elfriede Gerstl werden neu betrachtet. Mit Beiträgen zu Handkes „Theater als Text“ und der dichterischen Werkstatt Friederike Mayröckers wird ein repräsentativer Bogen der österreichischen Literatur der letzten 90 Jahre gespannt – bekannt, aber längst nicht ausgelesen.