Gottfried Gabriel Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

Die Fachliteratur zu Kant setzt meistens ein Verständnis seiner Philosophie voraus. Dieser Band führt kompakt und textnah in Kants Gesamtwerk ein. Dabei werden nicht nur die Hauptwerke, sondern auch die wichtigsten vorkritischen und kleineren Schriften berücksichtigt. So können sich Studierende Kants Philosophie in ihren Zusammenhängen Schritt für Schritt erschließen.

Präzision und Prägnanz

Logische, rhetorische, ästhetische und literarische Erkenntnisformen

Erkenntnis wird weitgehend mit propositionalem Wissen gleichgesetzt und damit am Begriff der begründeten wahren Aussage festgemacht. Diesem Wissensbegriff werden weitere Erkenntnisformen an die Seite gestellt. Die Entfaltung eines derartigen pluralistischen Erkenntnisbegriffs besagt, dass es unterschiedliche Erkenntnisformen gibt, die einander zu einer umfassenden Weltorientierung ergänzen. Ein solcher Pluralismus ist daher kein Relativismus, sondern ein Komplementarismus. Die einzelnen Erkenntnissweisen werden in ihren jeweiligen Besonderheiten untersucht. Die Bandbreite reicht von präziser logischer Argumentation bis hin zu prägnanter ästhetischer Vergegenwärtigung – im spannungsreichen Feld von Logik, Rhetorik, Ästhetik und Poetik. Aus der Presse: „Die große Leistung […] besteht darin, dass der Autor wie noch keiner zuvor die Komplementarität unterschiedlicher Darstellungs- und Erkenntnisformen systematisch darstellt und hermeneutisch vertieft einsichtig macht.“

Erkenntnis in den Wissenschaften und der Literatur

- 17 Seiten

- 1 Lesestunde

Kann Dichtung einen Erkenntniswert haben? Was macht den Unterschied zwischen dem Erkenntniswert einer wissenschaftlichen These und eines literarischen Werks aus? Mit dem Ziel, den bereichsübergreifenden Dialog zu stärken, legt Gottfried Gabriel einen Vergleich der Erkenntnisformen in den Wissenschaften und in der Literatur vor.

Grundprobleme der Erkenntnistheorie : von Descartes zu Wittgenstein

- 196 Seiten

- 7 Lesestunden

„Erkenntnistheorie“ ist traditionell die fundierende Disziplin der Philosophie. Der Bogen neuzeitlicher Erkenntnistheorie wird in diesem Buch von Descartes' Meditationen zu Wittgensteins Über Gewissheit geschlagen. Berücksichtigt werden neben den Autoren der bewußtseinsphilosophischen Tradition (Locke, Leibniz, Hume, Berkeley und Kant) auch die sprachanalytischen und wissenschaftstheoretischen Transformationen der Erkenntnistheorie im 20. Jahrhundert. Dabei werden die zentralen Fragen nach dem Ursprung der Erkenntnis, nach der Realität der Außenwelt und nach der Beschaffenheit von erkennendem Subjekt und Welt als erkanntem Objekt argumentativ entfaltet.

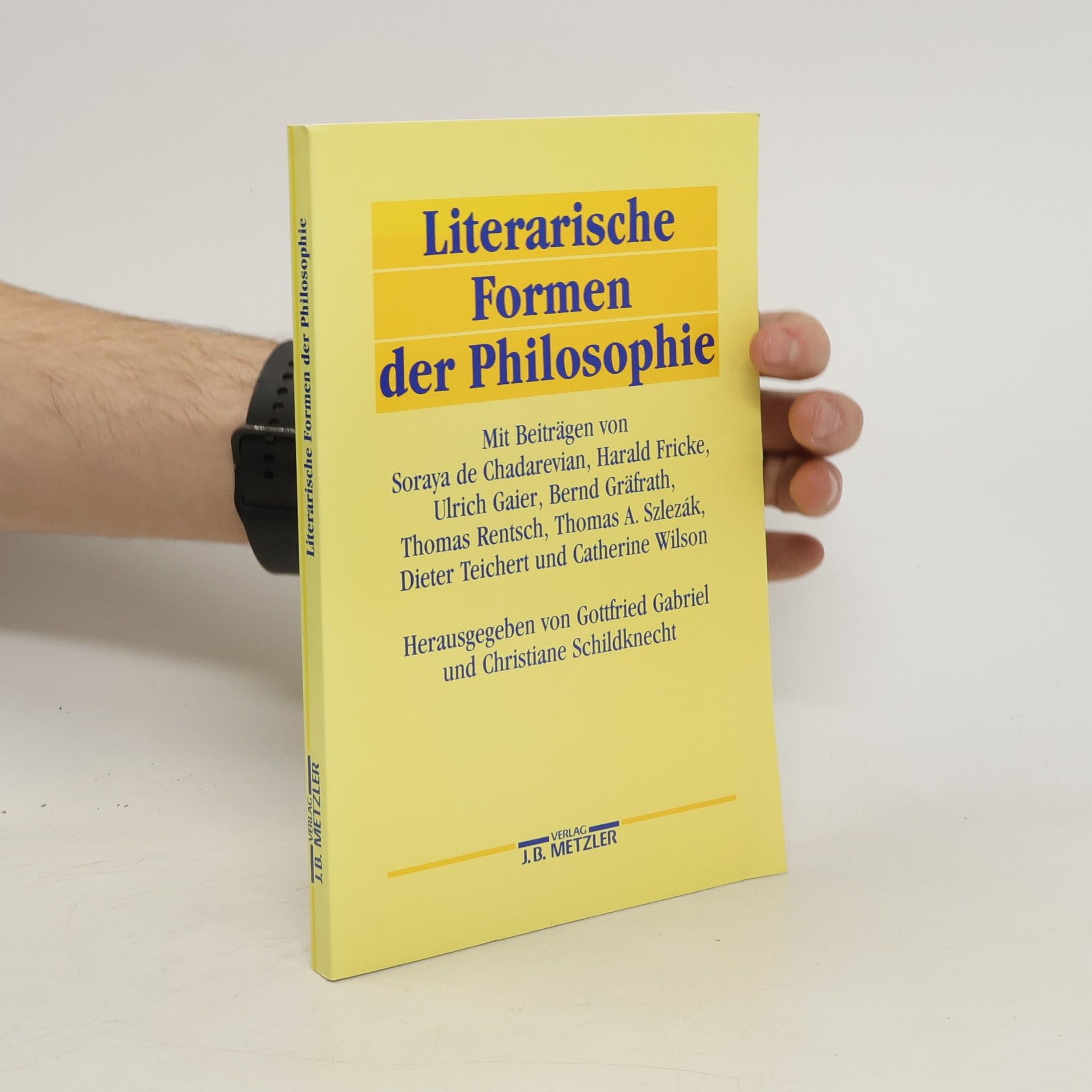

Die Stellung der Philosophie zwischen Wissenschaft und Dichtung kommt in mannigfachen Formen zwischen Gedicht und Lehrbuchform zum Ausdruck. Die hier versammelten Beiträge gehen den Gründen für diese unterschiedlichen Darstellungsformen nach und zeigen deren methodische Bedeutung.