Kleine Geschichte des Weihnachtmanns

- 95 Seiten

- 4 Lesestunden

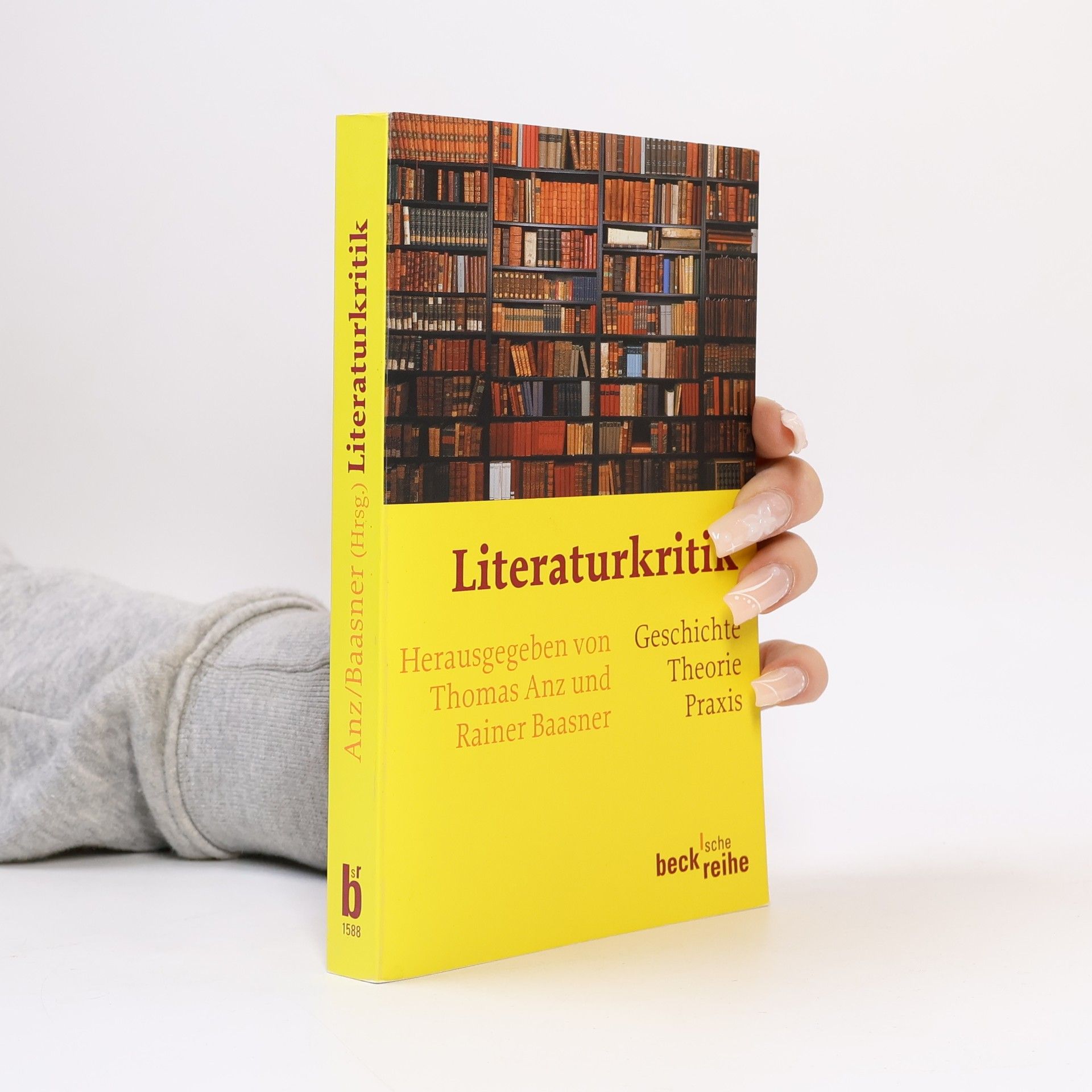

Geschichte -Theorie - Praxis „Schlagt ihn tot den Hund! Es ist ein Rezensent“, schrieb der junge Goethe in einem bösen Gedicht. „Wer nicht schreiben kann, rezensiert“, erklärte Ludwig Börne verächtlich. Und Peter Handke portraitierte seinen Feind Reich-Ranicki in einem Roman als mordlustige Dogge. Phantasien vom „Tod eines Kritikers“, mit denen Martin Walser unlängst für Diskussionen sorgte, begleiten die Literaturkritik, seit es sie gibt. Und bis heute vergeht kaum ein Jahr, in dem nicht ihre Krise beschworen wird. Die Literaturkritik hat dies alles überlebt. Was man über ihre unterschätzte Bedeutung für die Literaturgeschichte seit der Aufklärung und für das literarische Leben der Gegenwart wissen und im Umgang mit ihr beachten sollte, steht in diesem Buch. Es richtet sich nicht nur an Literaturwissenschaftler, sondern an alle Leser von Literaturkritiken - und auch an jene, die sie schreiben.

Die individuelle private Briefkommunikation unterliegt im 19. Jahrhundert ähnlich strengen Konventionen wie die mündliche Konversation. Als wichtigstes Kommunikationsmedium neben dem unmittelbaren Gespräch hat der Brief Einfluß auf fast alle Lebensbereiche. Seine Reglementierung erzwingt einerseits die Anpassung der Briefstile und der Schreibhäufigkeit, fordert aber zugleich zu eigenwilligen Abweichungen geradezu heraus. Neben einer üblichen monotonen Redundanz entstehen so aussagekräftige, subjektiv geprägte Briefwechsel. In den Fallstudien des Sammelbandes treten unter anderem die Kommunikationsstrukturen, das Rollenverhalten der Korrespondenten sowie ihre Selbst- und Fremdstilisierung variantenreich hervor. Thematisch beziehen sich die meisten der behandelten Briefwechsel auf Literarisches; weiterhin kommen auch andere intellektuelle Lebensformen des Jahrhunderts zur Geltung.

Eine Einführung

Methodologische Grundkenntnisse sind heute für jedes literaturwissenschaftliche Studium unerläßlich. Diese Einführung fasst konzeptionelle Grundlagen und theoretische Hauptströmungen der Germanistik übersichtlich zusammen. Mit seiner allgemeinverständlichen Darstellungsweise richtet sich das Buch vor allem an Studierende dieses Fachs und an kulturwissenschaftlich Interessierte, dient jedoch ebenso als Nachschlagewerk z. B. in der Examensvorbereitung. Schwerpunkte - Allgemeine Einführung: Grundbegriffe - Auf dem Weg zum Fach: 1800 - 1880 - Marxismus-Leninismus / Literaturwissenschaft der DDR - Wissenschaftliche Wende: 1965 ff. - Strukturalistische Ansätze - Diskursanalyse - Literaturpsychologie / Psychoanalytische Literaturwissenschaft - Feministische Literaturwissenschaft / Gender-Forschung - Rezeptionsforschung - Kritische Theorie in der Literaturwissenschaft - Sozialgeschichte der Literatur - Literatursoziologie - New Historicism - Auswahlbibliographie

KurzbeschreibungLichtenbergs ›Pfennigs-Wahrheiten‹ sind eine ganze »Milchstraße von Einfällen« über Gott und die Welt, sich selbst und andere.