Die KI sei mit euch

Macht, Illusion und Kontrolle algorithmischer Vorhersage

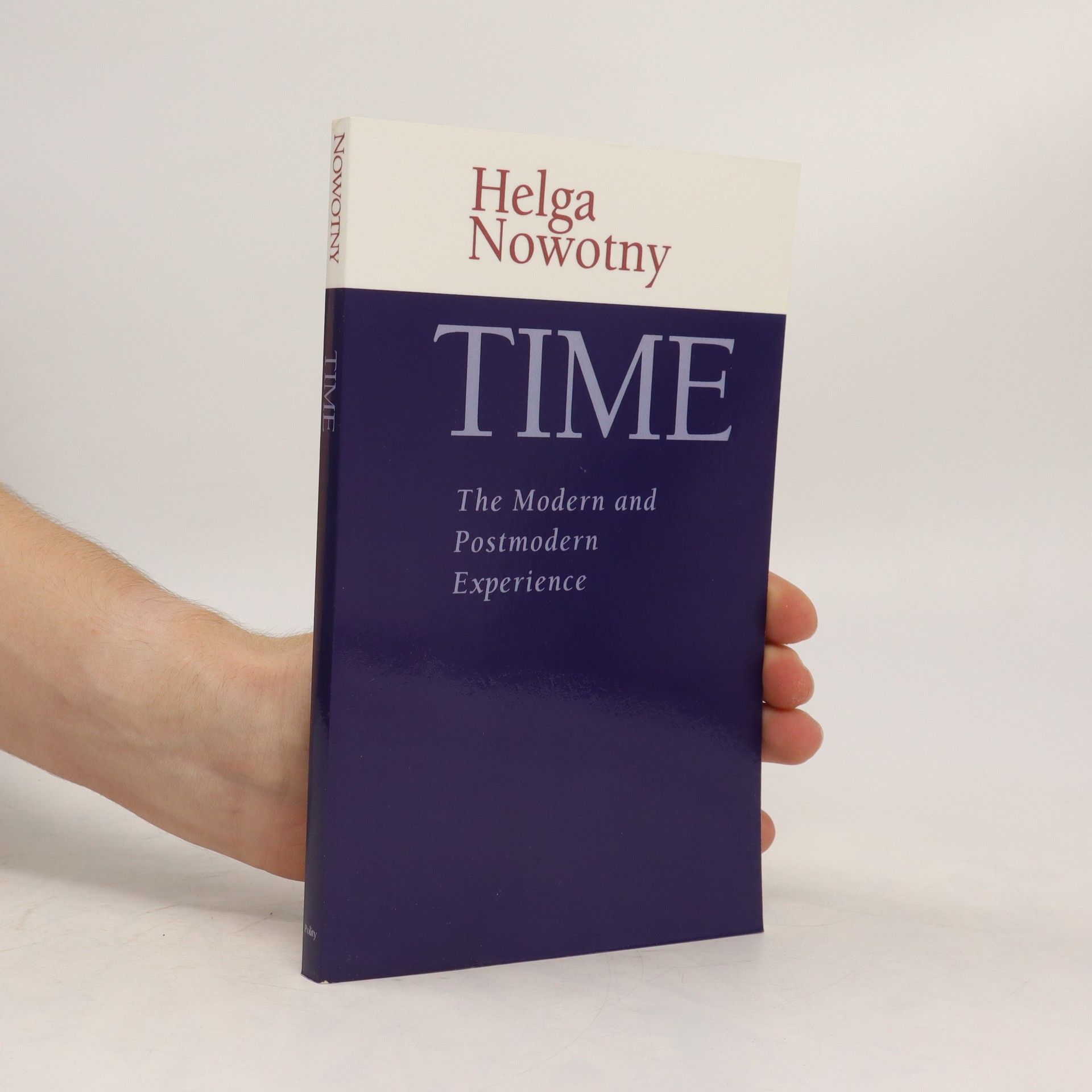

Las man in früheren Zeiten im Vogelflug oder in den Eingeweiden von Tieren, um sich die Angst vor dem, was kommen mag, zu nehmen, erlauben uns heute Algorithmen einen nahezu unfehlbaren Blick in die Zukunft. Doch das Vertrauen in das prognostizierende Vermögen von künstlicher Intelligenz birgt Risiken und lässt allzu schnell ein fatalistisches Bild entstehen: Indem wir uns der technologischen Mittel bedienen, um die Kontrolle über Zukunft und Ungewissheit zu erhöhen, büßen wir zusehends unsere Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit und also auch Kontrolle ein – Vorhersagen werden zu Bestimmungen, Möglichkeiten zu Richtwerten und der Mensch wird auf die Rolle des bloßen Erfüllungsgehilfen reduziert. Damit dies nicht zur selbsterfüllenden Prophezeiung wird, gilt es, sich daran zu erinnern, dass es der Mensch ist, der die digitalen Technologien geschaffen hat, denen er Wirkmacht zuschreibt. Es gilt, wie Helga Nowotny mit bestechendem Optimismus nachweist, sich der eigenen Wirkmacht bewusst zu werden und eine Zukunft zu ermöglichen, die zu gleichen Teilen aus menschlichem Geist und mechanischen Geräten besteht.