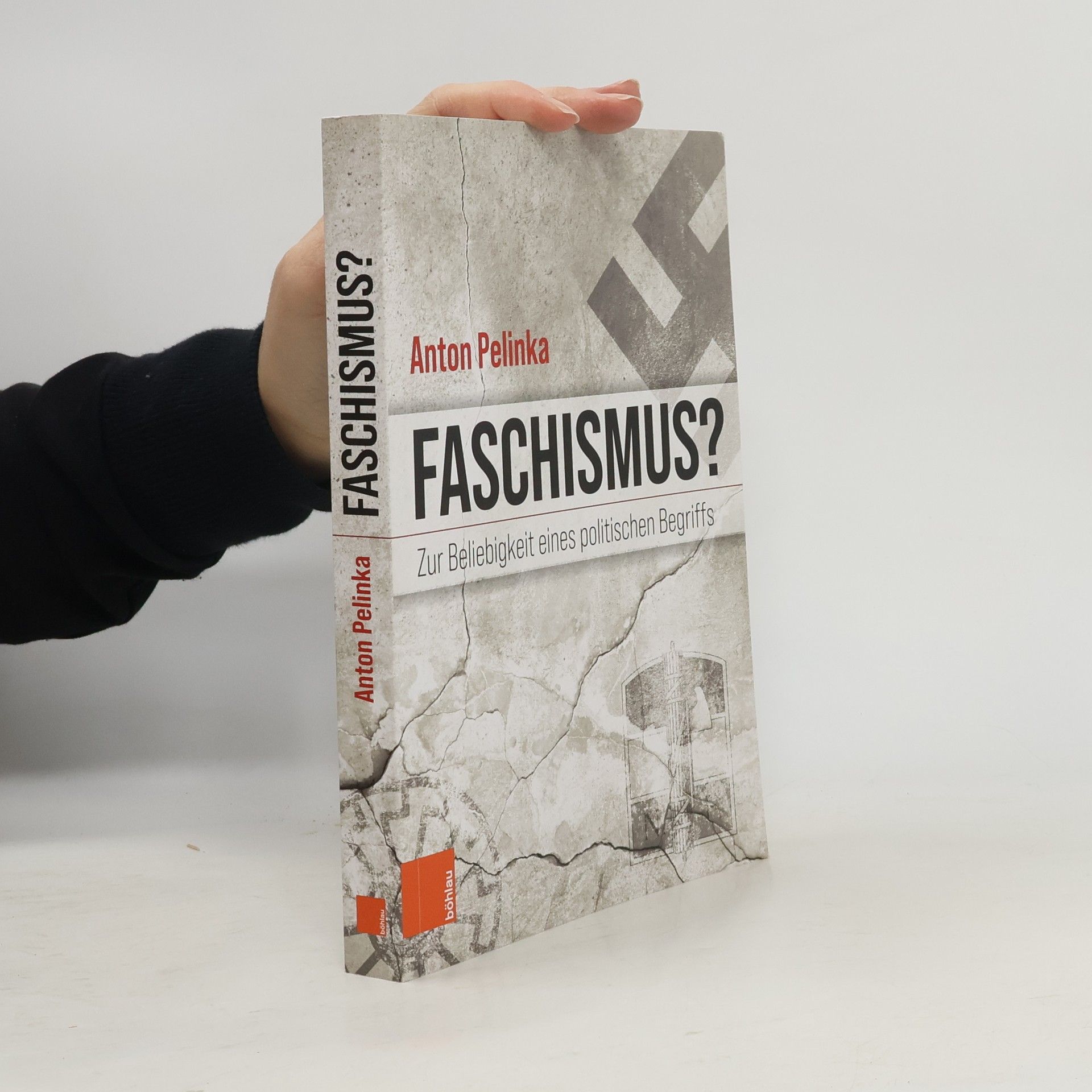

Faschismus?

Zur Beliebigkeit eines politischen Begriffs

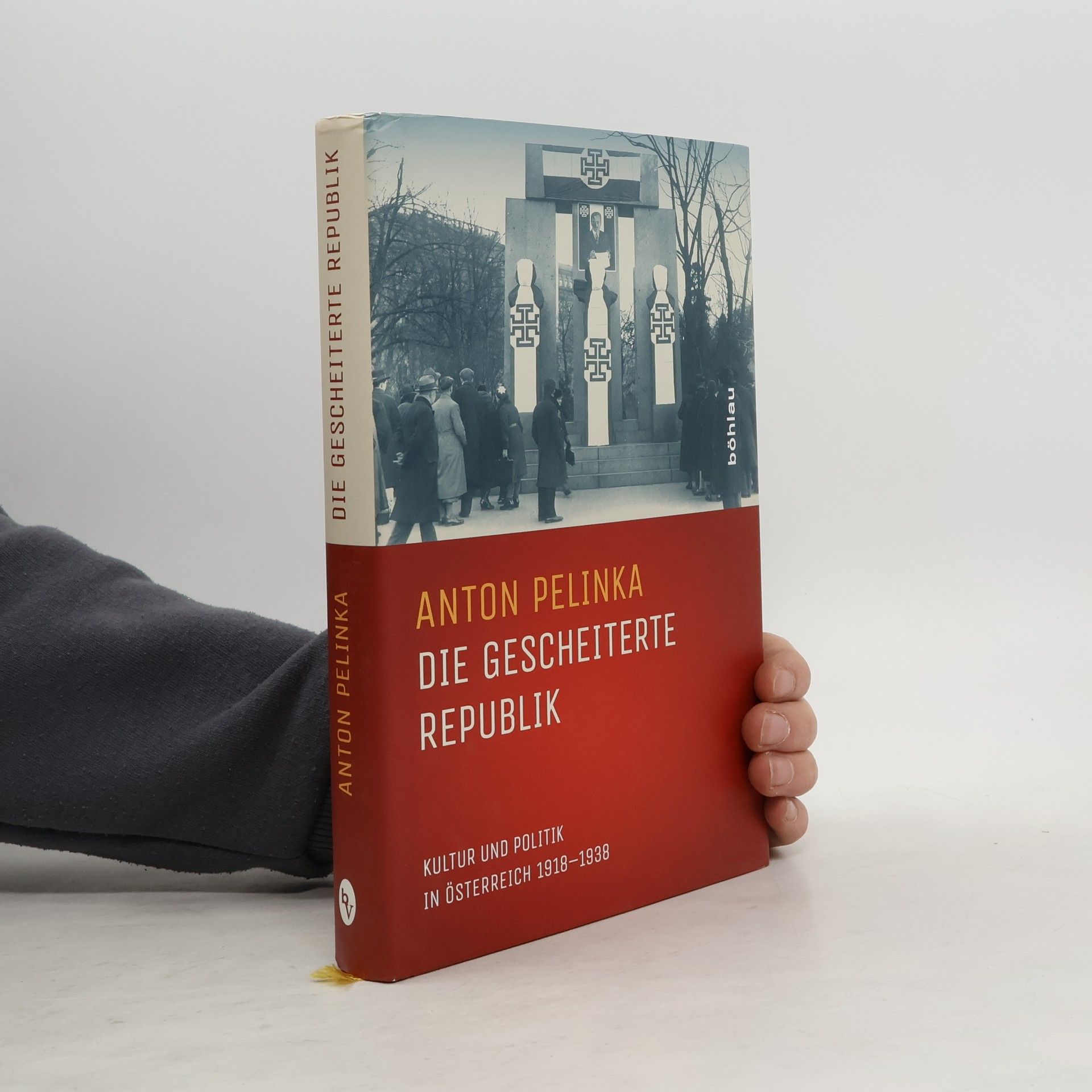

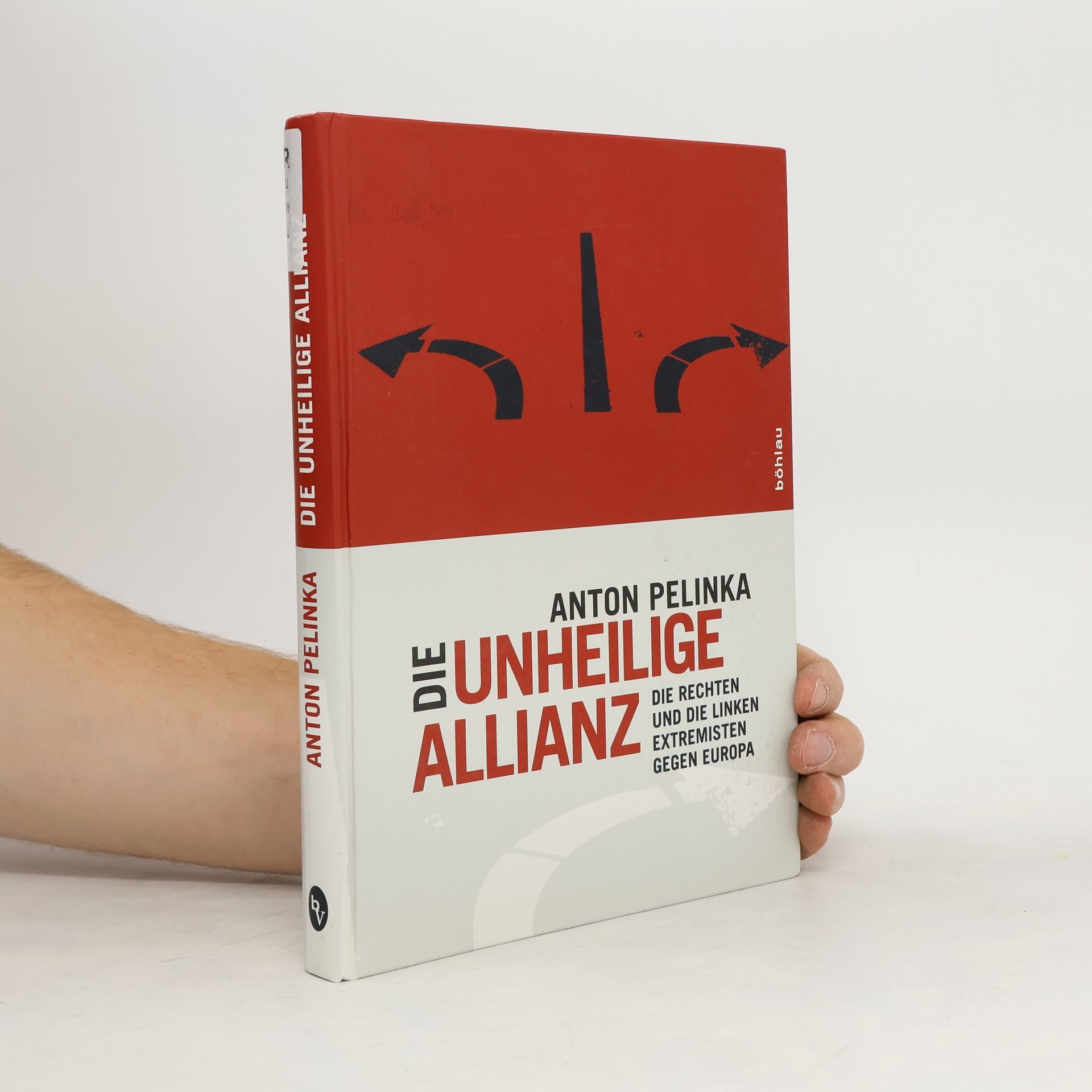

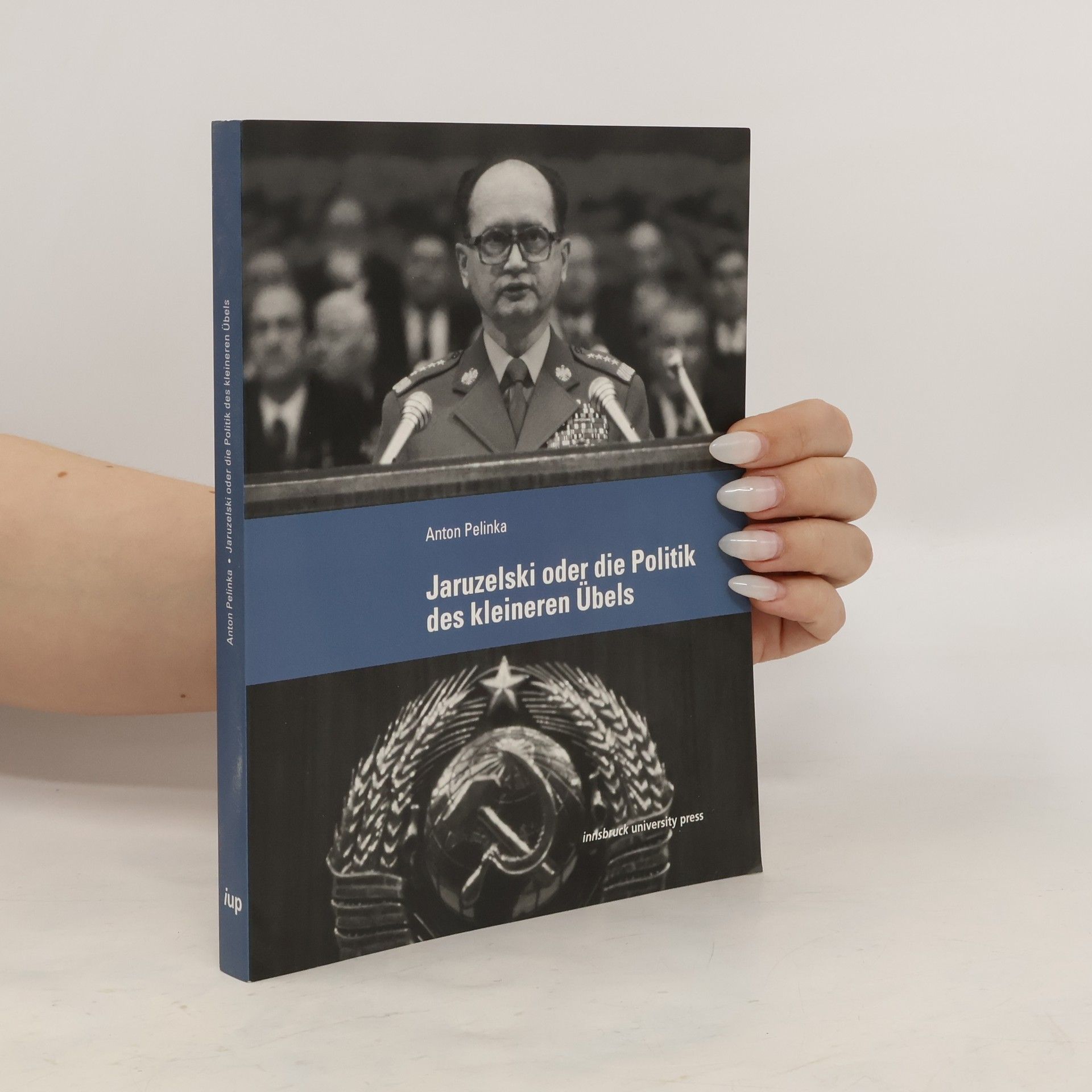

Benito Mussolini, Adolf Hitler, Engelbert Dollfuss, Francisco Franco, die Militardiktatoren Japans, Ante Pavelic, Ion Antonescu, Antonio Salazar und andere galten als Faschisten. Waren sie alle Proponenten desselben Faschismus - oder ist der Begriff zu einem mitunter falsch verwendeten Etikett verkommen? Die faschistische Herrschaft in Italien begrundete ein politisches Modell, das fur Europa bis 1945 -und daruber hinaus - pragend war. Aber war Faschismus gleich Faschismus? Der absolute Totalitarismus des Nationalsozialismus unterschied sich von der autoritaren Dollfuss-Schuschnigg-Diktatur. Wenn einerseits die militarische Expansionspolitik der "Achsenmachte" Deutschland, Italien und Japan ein zentrales Merkmal des Faschismus war, konnen Dollfuss und Franco dann als Faschisten gelten? Wenn andererseits die Unterdruckung universeller Grundrechte den Wesenskern des Faschismus darstellt, was unterscheidet ihn von anderen repressiven Systemen wie den Diktaturen Stalins und Maos? Und was bedeutet es, wenn im 21. Jahrhundert Trump und Putin unter Faschismusverdacht geraten? Anton Pelinka dekonstruiert den Begriff anhand historischer Beispiele und geht der Frage nach, ob es eine allgemeine Faschismusneigung gibt, die immer wieder politische Beben und weltweite Katastrophen auslosen kann.