'Wer nicht stirbt, hat nie gelebt!', so heißt es in einer Todesanzeige. Wie wahr! Und trotz des traurigen Anlasses ihrer Entstehung sind viele 'Nachrufe' mitunter äußerst skurrile, bisweilen rätselhafte Nachrichten, die mal komisch, mal bizarr, aber immer mit großem Gefühl Auskunft geben über das Leben der oder des Verstorbenen. Dieses Buch enthält eine Sammlung der kuriosesten und amüsantesten Fundstücke dieses 'Genres', die ein spannendes und facettenreiches Bild vom Leben und Sterben in unserem Land zeichnen. Und das Wichtigste dabei: Am Ende darf gelacht werden!

Christian Sprang Bücher

Eine tapfere Leber hat aufgehört zu arbeiten

Ungewöhnliche Todesanzeigen

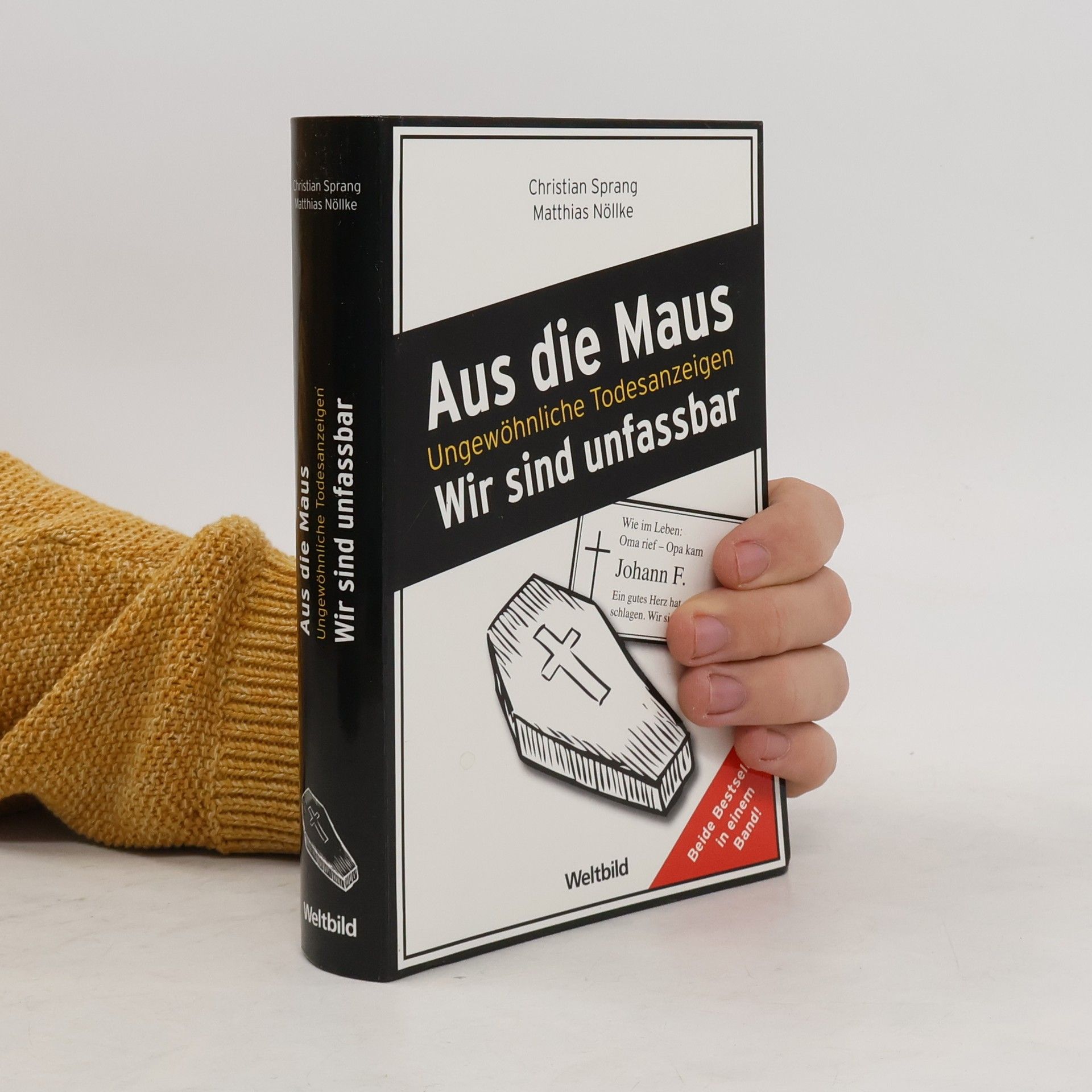

Als Student hat Christian Sprang angefangen, besondere Todesanzeigen zu sammeln. Nun besitzt er Tausende. Wer sie betrachtet, stellt fest, wie sich der Umgang mit dem Tod gerade in den vergangenen Jahren verändert hat. Sie sind lustig, überraschend und persönlich: Immer häufiger weichen Todesanzeigen von den Formen ab, die lange galten. In diesem Buch stellen Christian Sprang und Matthias Nöllke die ungewöhnlichsten vor. Sie handeln von Trauerfeiern (»Streuselkuchenfuddern gibbet nich«), von denkwürdigen Hobbys (»Mit deinen Tomaten bist du uns oft auf die Nerven gegangen“) und von letzten Gesprächen (»Noch eins: Ich habe dich nicht ins Heim gebracht.«). Sie stammen von Freunden (»Wenn wir Kohlrouladen riechen, denken wir an Herbert«) – und manchmal auch vom Verstorbenen selbst (»Ich habe diese schöne, bucklige Welt verlassen«).

Todesanzeigen faszinieren viele Menschen, da sie nicht nur einen Abgleich mit den eigenen Lebensdaten ermöglichen, sondern auch unterhaltsame Einblicke in das Leben anderer bieten. Christian Sprang, heute Justiziar des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, begann als Student, Todesanzeigen zu sammeln. Was als Spaß in einer Wohngemeinschaft begann, entwickelte sich zu einem ungewöhnlichen Hobby, das Freunde und Bekannte dazu brachte, ihm eigene Funde zu schicken. So entstand eine Sammlung von über tausend Anzeigen. Die Auswahl umfasst Selbstanzeigen wie „Ich bin dann mal weg“, nachträgliche Klarstellungen wie „Er hatte Vorfahrt“, Rätselhaftes wie „Ein Gänseblümchen macht für immer Bubu“, Hassanzeigen wie „Jetzt wird gefeiert!“ und letzte Grüße wie „He Uli, es war schön mit dir“. Die Geschichten dahinter sind herzzerreißend, skurril und komisch und zeichnen ein ungewöhnliches Bild vom Leben und Sterben in Deutschland. Diese Einblicke führen beim Leser zu tröstlicher Erkenntnis und befreiendem Lachen. Schließlich wird in einer Anzeige lakonisch resümiert: „Wer nicht stirbt, hat nie gelebt“.