Die Beiträge des vorliegenden Buches dokumentieren die Ergebnisse des interdisziplinären Kolloquiums „Kulturtheorie und Region“, das vom 28. bis 30. November 2001 an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf stattfand. Die Tagung wurde als Kooperation des Max-Herrmann-Neisse-Instituts, des Instituts Moderne im Rheinland und der Abteilung Osteuropäische Geschichte organisiert. Die Themen reichen von kulturtheoretischen Überlegungen über die Form der Stadt bis hin zu kritischen Ansätzen der Kulturtheorie. Es werden verschiedene Perspektiven beleuchtet, darunter die rheinische Landesgeschichte und die Konstruktion regionaler Untersuchungsperspektiven. Zudem wird die Kulturtheorie aus japanologischer Sicht betrachtet und die Rolle von Grenzregionen im östlichen Europa thematisiert. Die Deutschsprachige Gemeinschaft in Belgien und ihre Literaturzeitschrift werden ebenso behandelt wie die Rhetorik und Ästhetik der Region. Weitere Beiträge befassen sich mit der Sicherheit in literarischen Werken und der Regionalisierung in der Technik. Abschließend wird die Polykulturalität der Fiktion zwischen Alpen und Adria diskutiert. Die Vielfalt der Ansätze und Themen spiegelt die interdisziplinäre Natur der Kulturforschung wider und bietet wertvolle Einblicke in regionale und kulturelle Dynamiken.

Bernd Witte Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

Martin Buber und die Deutschen

- 286 Seiten

- 11 Lesestunden

"Er arbeitete für eine Erneuerung des Judentums auf der Grundlage der deutschen Sprache. Doch das Land, das ihm Heimat war, verjagte ihn. Nach Auschwitz sah er die Beziehung des Judentums mit Deutschland zerstört, und ist doch offen für ein neues Gespräch. Was hat es mit Martin Buber und den Deutschen auf sich? War er der vom "geistigen Deutschland anerkannter deutsche Jude" oder nur der "Jude für die Deutschen nach Auschwitz"? Dieser Essay begibt sich auf eine spannende Spurensuche. Er bringt das facettenreiche Bild einer ebenso spannungsvollen wie fruchtbaren Beziehung zu Tage"-- Provided by publisher

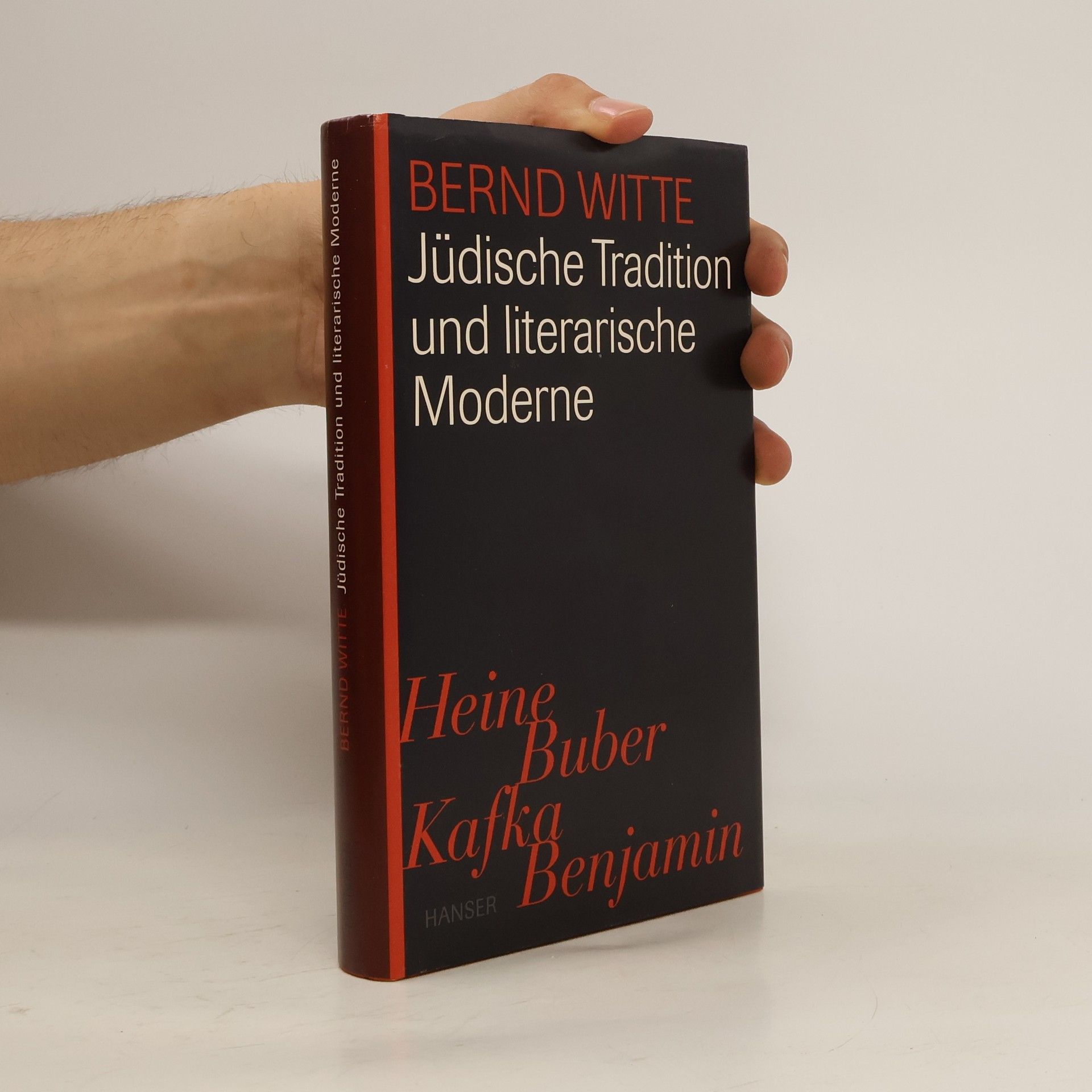

Jüdische Tradition und literarische Moderne

- 270 Seiten

- 10 Lesestunden

Am Beispiel von Heinrich Heine, Martin Buber, Franz Kafka und Walter Benjamin skizziert Bernd Witte den Einfluss jüdischer Erzähltradition auf die moderne deutsche Literatur. Mündliche Offenbarung und Schriftlichkeit bilden seit der Verkündung der Zehn Gebote am Sinai ein Spannungsfeld. Untrennbar verbunden sind die Entwicklung der deutschen Literatur und die Geschichte des Judentums in Deutschland - vom Aufklärer Moses Mendelsohn über Heinrich Heines Schilderung der Paria-Situation und das Aufkommen des modernen Antisemitismus bis hin zur Shoah.

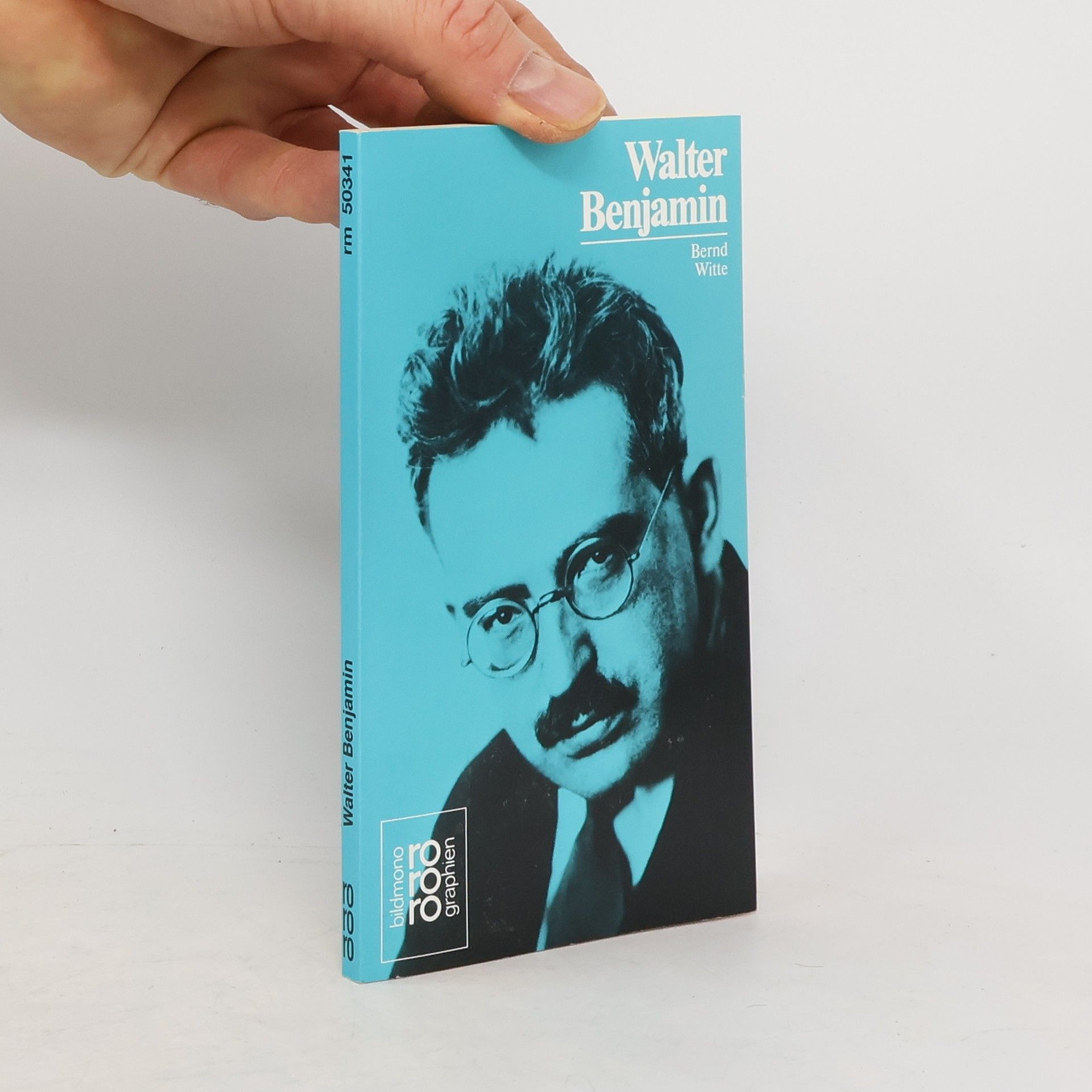

Walter Benjamin was a multifaceted European intellectual whose work spanned history, philosophy, literary criticism, and journalism during the turbulent interwar period. He grappled with the complexities of his identity and the cultural crises of his era, seeking to articulate the interplay between tradition and modernity. His unique perspective offers profound insights into the challenges faced by society in a time of upheaval.

Die künstlerische Arbeit Goethes als Dramatiker wird in diesem Band umfassend analysiert, einschließlich seiner Kurzdramen, Festspiele, Prologe und Singspiele. Durch die systematische Erschließung dieser Werke wird ein bedeutender Teil der deutschen Dramengeschichte sowie ein herausragender Beitrag zum Welttheater beleuchtet.

Walter Benjamin (1892 – 1940) war einer der einflussreichsten Intellektuellen der zwanziger und dreißiger Jahre. Seine geschichtsphilosophischen und ästhetischen Schriften wie «Einbahnstraße» (1928) und «Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit» (1936) haben Maßstäbe gesetzt. Von den Nazis ins Exil getrieben, fand Benjamin in Frankreich Zuflucht. Dort arbeitete er vor allem an seinem umfangreichen Hauptwerk über die «Passagen» von Paris. 1940 scheiterte er beim Versuch, über die Pyrenäen nach Spanien zu entkommen; aus Verzweiflung nahm er sich in dem Grenzort Port Bou das Leben.