Themen: inklusives Lernen und Sexualbildung. Alle weiteren Themen sind aktualisiert und auf dem neuesten Stand - natur- und sozialwissenschaftliches Lernen, geografische, historische und technische Lernaspekte, Mobilitätsbildung und Bildung zu nachhaltiger Entwicklung, Friedens-, Medien und Gesundheitserziehung, Leistungsbeurteilung und Lehrerprofessionalität. Für angehende oder praktizierende Lehrer/-innen.

Dietmar von Reeken Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

Historisches Lernen im Sachunterricht

Didaktische Grundlegungen und unterrichtspraktische Hinweise

- 109 Seiten

- 4 Lesestunden

Die Geschichte der Kirchen in Deutschland als Erfolgsstory - Dietmar von Reeken verblüfft mit der Feststellung, daß die Kirchengeschichte des 19. Jahrhunderts nicht als eine Geschichte des Verfalls zu schreiben ist. Anhand einer Analyse des nordwestdeutschen Protestantismus zeigt von Reeken, wie die Herausbildung eines spezifischen evangelischen Milieus zur angemessenen Antwort auf radikale Entkirchlichungstendenzen zwischen Märzrevolution und Erstem Weltkrieg wird. Auf der Basis zahlreicher, bislang unveröffentlichter Quellen gewährt er - sachlich konturiert - Einblick in den Innenraum des evangelischen Milieus. Er bestimmt die Positionen der evangelischen Kirche im gesamtgesellschaftlichen Kontext im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert und entwickelt zugleich Paradigmen für ein Verständnis des Weges der Kirche im Horizont aktueller gesellschaftlicher Veränderungen. Dietmar von Reeken, geboren 1959, Dr. phil., ist Privatdozent für Neuere Geschichte und Didaktik des Sachunterrichts an der Universität Bielefeld.

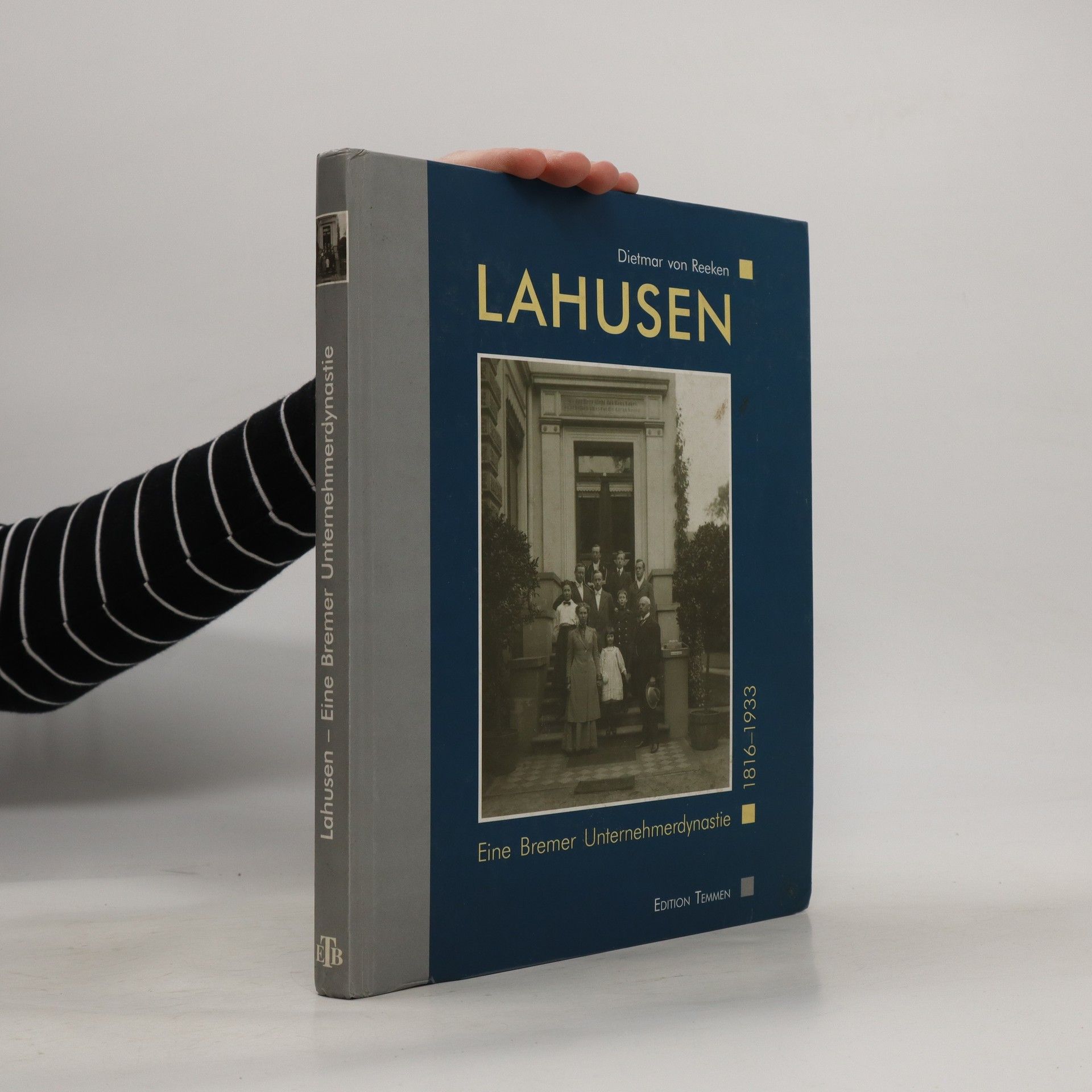

Lahusen

- 176 Seiten

- 7 Lesestunden