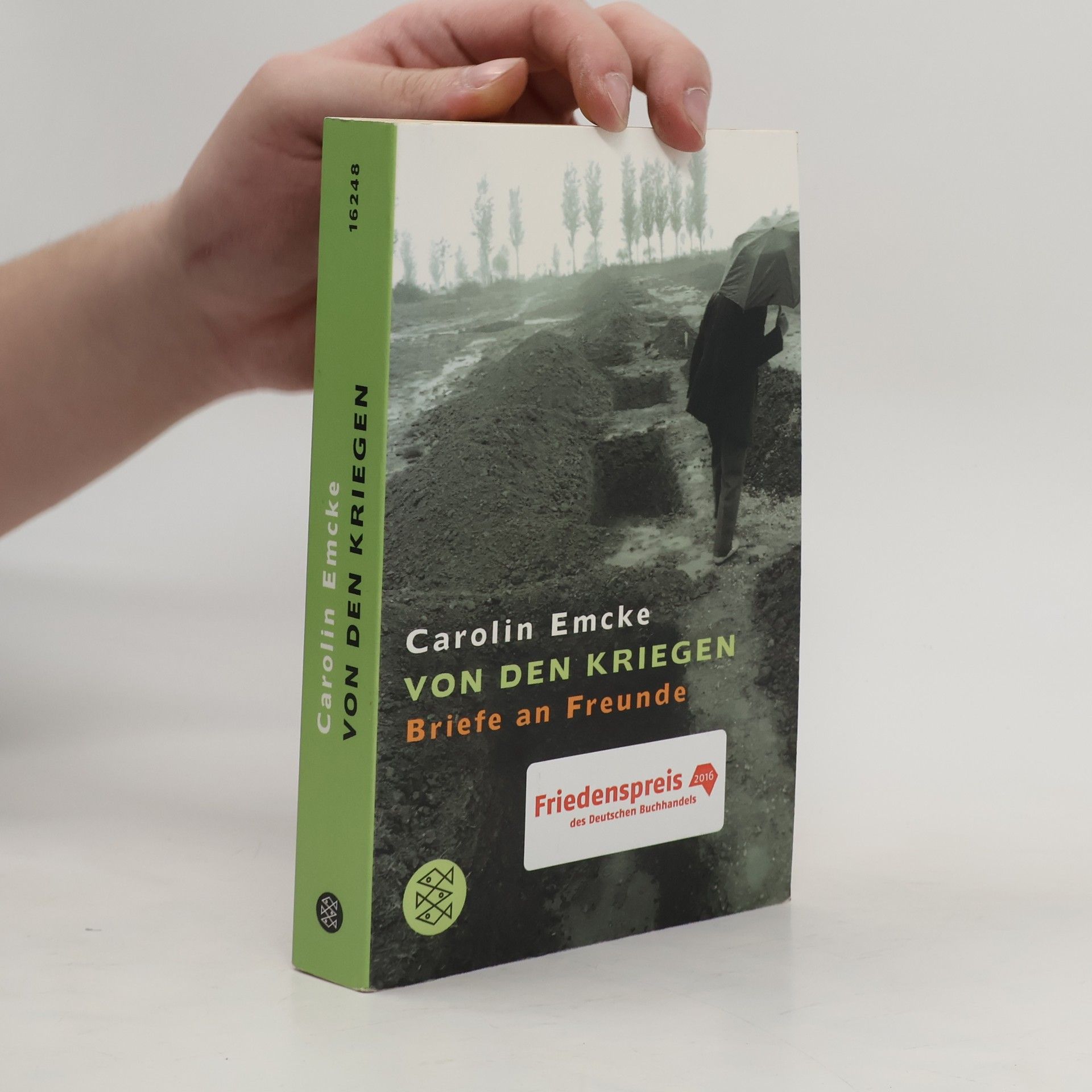

Von den Kriegen

Briefe an Freunde

Unterwegs in den Krisengebieten der Welt -- wie gehen Menschen mit Krieg und Gewalt um, was verändert sich angesichts des fremden Leids im Berichterstatter, welche Rolle kommt dem Zeugen zu? Carolin Emcke schreibt in ihren Briefen von Orten, die aus dem Blickfeld der Medien geraten sind, obwohl Krieg und Leid dort andauern: vom endlosen Bürgerkrieg in Kolumbien, von der Sklavenarbeit in den Freihandelszonen Nicaraguas, vom Überlebenskampf der Straßenkinder in der Kanalisation von Bukarest, von den serbischen Massakern an Kosovo-Albanern und den Vergeltungsanschlägen an Serben, dem Anschlag auf das World Trade Center am 11. September und den Kriegen in Afghanistan und im Irak.