Die 1940er Jahre gelten in der Architekturgeschichte als eine Art Zwangspause, als eine Zeit der 'Ruhe' vor dem Bauboom nach 1945. Während in Europa der Zweite Weltkrieg wütete, blieb die vermeintlich neutrale Schweiz weitgehend von der Aussenwelt abgeschottet. Trotzdem oder gerade deshalb gab es seit 1940 vielfache Versuche, von dort aus 'Erste Hilfe' zu leisten: Nicht selten unter Berufung auf die Idee des Roten Kreuzes wurden politische und humanitäre Initiativen zur Wiederherstellung von 'Normalität' lanciert. Die verheerenden Zerstörungen und deren Folgen konfrontierten zudem die unmittelbar und mittelbar Betroffenen mit elementaren Fragen des Planens und Bauens: Notunterkunft, Wiederaufbau, Rekonstruktion, Neubau - Fragen, die von anhaltender Aktualität sind. Das Buch begibt sich auf Spurensuche, wie Schweizer Architekten, Historiker und Kritiker auf die Herausforderungen des Krieges reagierten. Ob strategisch, pragmatisch, theoretisch oder konkret - ihre Überlegungen richteten sich nicht nur nach aussen, sondern im Land selbst wurden Themen wie Landesplanung, Heimatschutz oder Altstadtsanierung befördert. Das Paradox, in der Zerstörung eine Chance zu sehen, löste geradezu eine Planungseuphorie aus. De facto hat die Nachkriegsmoderne bereits 1940 eingesetzt

Stanislaus von Moos Bücher

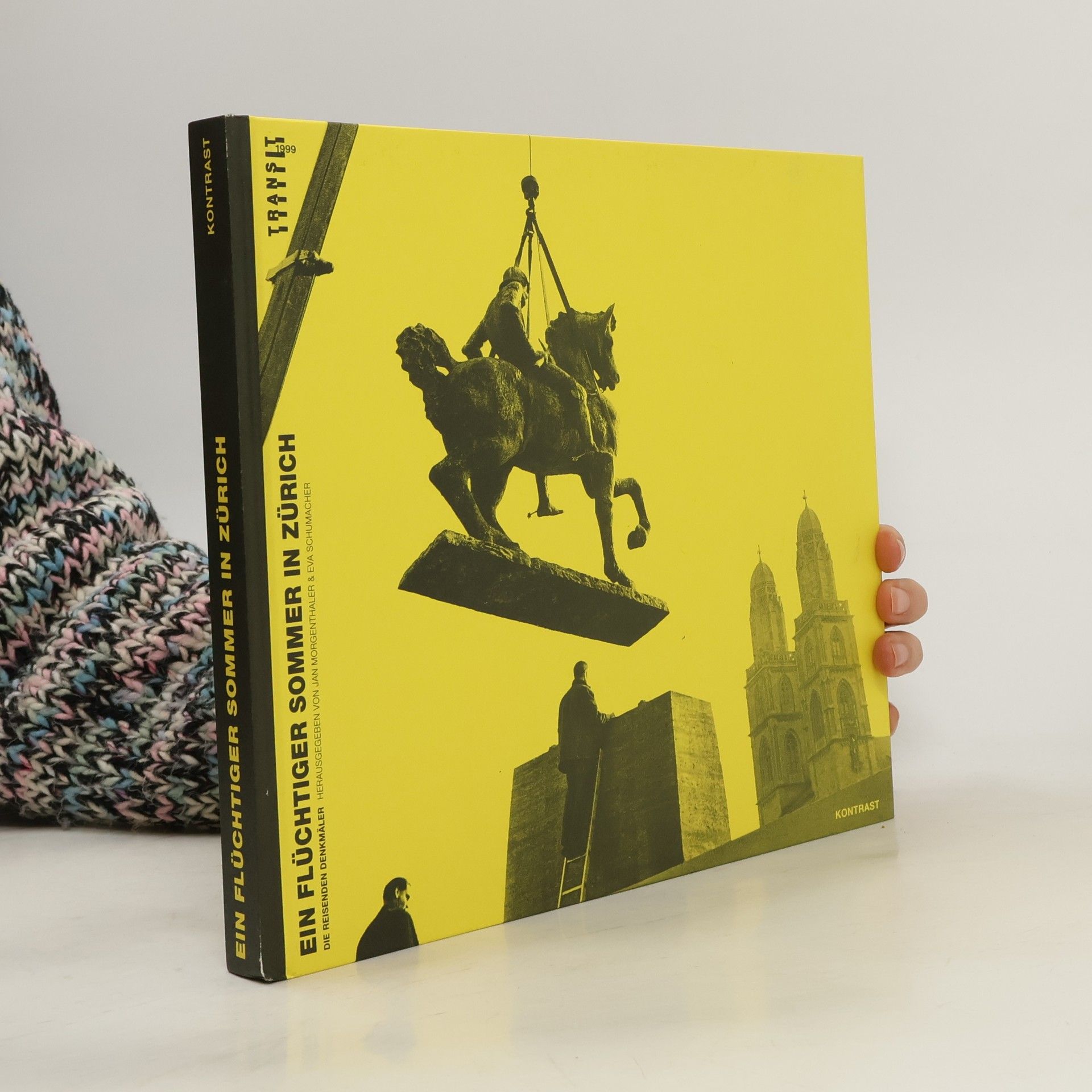

Transit: Ein flüchtiger Sommer in Zürich

- 167 Seiten

- 6 Lesestunden

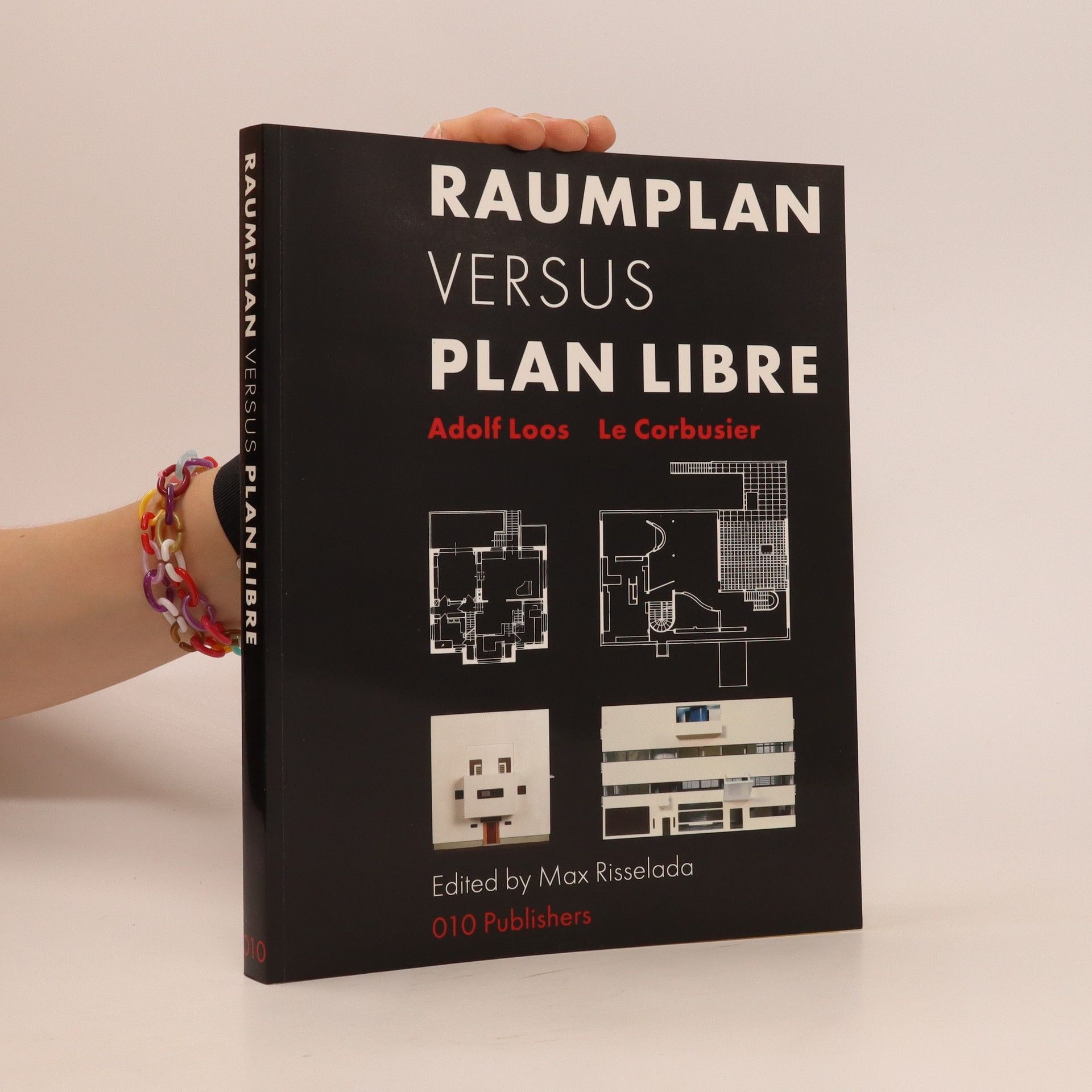

Raumplan versus Plan Libre

- 198 Seiten

- 7 Lesestunden

Originally published as a catalogue to accompany an exhibition with the same name in 1987, this new edition re-examines the respective merits of two giants of Modern Architecture Adolf Loos and Le Corbusier. As well as featuring writings by the two architects, the book illustrates their respective evolution, with detailed reference to their domestic projects, ranging from the Strasser House (1919) to the Last House (1932), and from the Maison Domino (1915) to Villa Savoye (1932). Features major contributions form Beatriz Colomina, Jan de Heer and Max Risselada, among others.

A gorgeous, gargantuan selection of Herzog & de Meuron's key projects, with documentation by leading photographers, essays and archival materials The complete works of Pritzker Prize-winning Swiss architects Herzog & de Meuron comprise around 600 buildings in nearly 40 countries. This book is a personal selection by art historian Stanislaus von Moos and architect Arthur Rüegg of 25 of the most important projects from throughout Herzog & de Meuron's career--from Tate Modern in London, the Elbphilharmonie in Hamburg and the Ricola Storage Building in Laufen to the parking structure at 1111 Lincoln Road in Miami. Through photographs by Balthasar Burkhard, Hannah Villiger, Margherita Spiluttini, Iwan Baan, Thomas Ruff and Wolfgang Tillmans, along with detailed technical data, plans and bibliographic references, Twentyfive x Herzog & de Meuronencapsulates all central aspects of the work of these influential architects. Two comprehensive essays reveal Herzog & de Meuron's working methods: von Moos explores the influence of perception in painting, sculpture and photography on their practice, while Rüegg examines their ambivalent view of the built world and how it is expressed from project to project. The book also includes previously unpublished photographs by Pierre de Meuron and Jacques Herzog's postcard collection--unexplored visual archives with a direct influence on their architectural work.