Klaus Scherer beschreibt seine Reise vom Nordwesten Alaskas bis zur Ostküste Grönlands, wo er das Leben der indigenen Völker und die beeindruckende Natur der Polarregionen erlebt. Er schildert Begegnungen mit faszinierenden Persönlichkeiten und beleuchtet historische, politische und ökologische Veränderungen, die die Lebensweise der Menschen beeinflussen.

Klaus Scherer Bücher

Auf dem Polarkreis unterwegs

- 223 Seiten

- 8 Lesestunden

Zu Besuch bei Menschen, die im Bereich des Polarkreises zwischen Point Hope im Nordwesten Alaskas und der Ostküste Grönlands ein von der extremen Natur bestimmtes Leben führen, das zunehmend vor allem durch den Klimawandel bedroht ist.

Die Datumsgrenze als Reiseroute: Sieben Wochen durchquert Klaus Scherer in klapprigen Flugzeugen, Bussen, Booten und zu Fuß die Inselparadiese entlang des 180. Längengrads im Pazifischen Ozean. Neben dem Reiz, mit einem Schritt den Tag noch einmal neu beginnen zu können, sind es die Bräuche und 'modernen' Herausforderungen der fernen Atolle, die den preisgekrönten Reporter faszinieren. Im französischen Südseeprotektorat Wallis trifft er einen König, den sein Volk seit vierzig Jahren mit gestopften Schweinen feiert. Auf den Cookinseln besucht er Dörfer, denen die Bewohner die Namen 'Germany' oder 'Japan' gaben – um sich in Sportwettkämpfen bedeutender zu fühlen. Auch die Unterwasserwelt erkundet Scherer, umgeben von Giftschlangen und Buckelwalen. Eine exzellente Reisereportage – stimmungsvoll und weise.

Im August 1945 detonierten über Hiroshima und Nagasaki die beiden einzigen Atombomben der Kriegsgeschichte. Die erste, so hieß es damals, habe Japan beeindruckt, doch erst die zweite ließ es kapitulieren. Beide Bomben seien nötig gewesen, um den Zweiten Weltkrieg zu beenden. Doch waren sie wirklich entscheidend? Klaus Scherers Zweifel an dieser Darstellung begannen mit der Frage nach dem Sinn des Massakers von Nagasaki. Gestützt auf neue historische Forschung, Filmdokumente und ergreifende Interviews mit Zeitzeugen zeichnet er ein anderes Bild: das eines kalkulierten, vermeidbaren Verbrechens. Von Beginn an ging es darum, die Bomben zu testen. Japan, militärisch längst geschlagen, lieferte dazu die Gelegenheit.

Nach Obamas historischer Wahl zum Präsidenten hoffte Amerika auf einen Aufbruch. Doch bald erstarrte es in ideologischen Blockaden. Was wird die Zukunft bringen? 'Man muss Washington verlassen, um Amerika besser zu verstehen', sagt ARD-Korrespondent und Grimme-Preisträger Klaus Scherer. Und fügt kleine Geschichten aus Alltag, Politik und Lagerkämpfen zusammen – zu einem großen, aktuellen Bild der Supermacht.

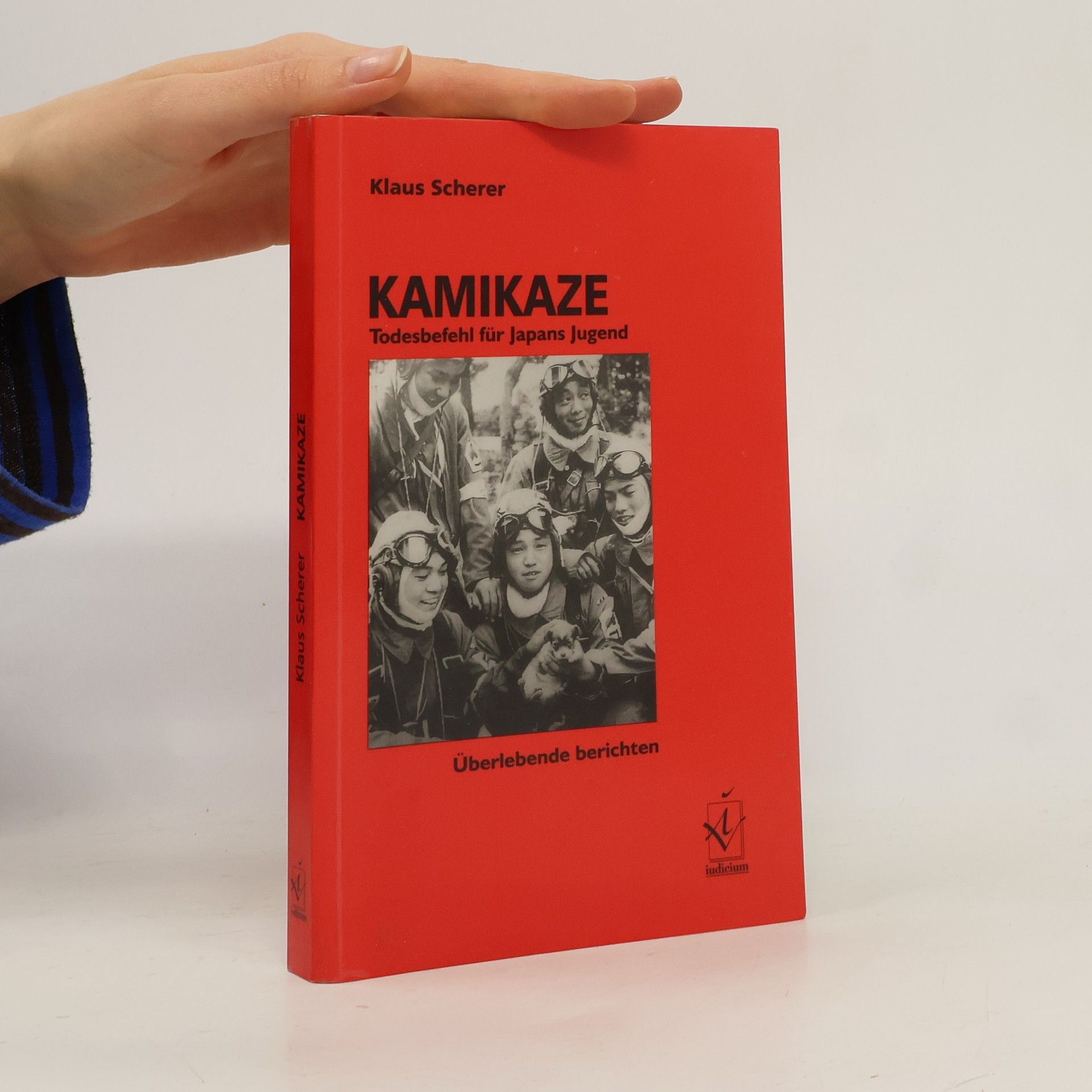

Kamikaze

- 172 Seiten

- 7 Lesestunden

Im letzten Jahr des Zweiten Weltkrieges stürzten mehrere tausend junge Männer, oft kaum ausgebildet und noch Kinder, als Kamikaze-Piloten vor Japans Küsten in feindliche Schiffe, um die Niederlage ihres Landes abzuwenden. Der Mythos des heldenhaften Todesfliegers überdauerte im Westen, doch die Realität war anders: Viele der Piloten waren erst siebzehn Jahre alt, und ihre Einsätze wurden durch militärische Befehle und Drohungen erzwungen. Die Trefferquote war gering, und die meisten wurden abgeschossen oder stürzten ab, bevor sie ihr Ziel erreichten. Klaus Scherer, Japan-Korrespondent der ARD, recherchierte über ein Jahr lang für seine Dokumentation und sprach mit Überlebenden, die von ihren dramatischen Erlebnissen berichteten. Diese Berichte, von den emotionalen Abschieden bis zu den Kämpfen im Cockpit, stellen den Mythos in Frage. Der Begriff „Kamikaze“ stammt aus dem 13. Jahrhundert und bezog sich auf Taifune, die Japan vor mongolischen Invasoren schützten. Die Piloten des Zweiten Weltkriegs verwendeten diesen Namen kaum und sprachen stattdessen von „Spezialeinsätzen“. Scherers ARD-Film wurde mit dem Adolf-Grimme-Preis ausgezeichnet. Dieses Buch dokumentiert die vollständigen Interviews und enthält Augenzeugenberichte ehemaliger US-Soldaten sowie Archivbilder, die die Tragödie des Kriegsendes im Pazifik verdeutlichen.

"Asozial" im Dritten Reich

- 212 Seiten

- 8 Lesestunden

Kugel ins Hirn

Lügen, Hass und Hetze im Netz bedrohen die Gesellschaft. Unterwegs mit Strafverfolgern | Die packende Polizei-Reportage

Wer Mut zeigt, macht Mut

- 96 Seiten

- 4 Lesestunden

Der preisgekrönte Fernsehreporter und Bestsellerautor Klaus Scherer ('Wahnsinn Amerika') reist vom grönländischen Tasiilaq aus ostwärts durch Island und den skandinavischen Norden, den Wissenschaftler gern 'Europas letzte Wildnis' nennen, bis ins boomende russische Jakutsk, der kältesten Stadt der Welt, und über die Beringstraße hinweg nach Alaska, wo er Jahre zuvor schon einmal Polarkreisgemeinden besucht hat. Überall trifft er auf Menschen, die ihm von ihrem Leben zwischen Traditionen und Zeitenwende erzählen, vom Wandel ihrer Welt, von der Arktis im Aufbruch. Wohin auch immer dieser sie führen mag – er sorgt jetzt schon dafür, dass der ehedem ferne Norden uns näher rückt.