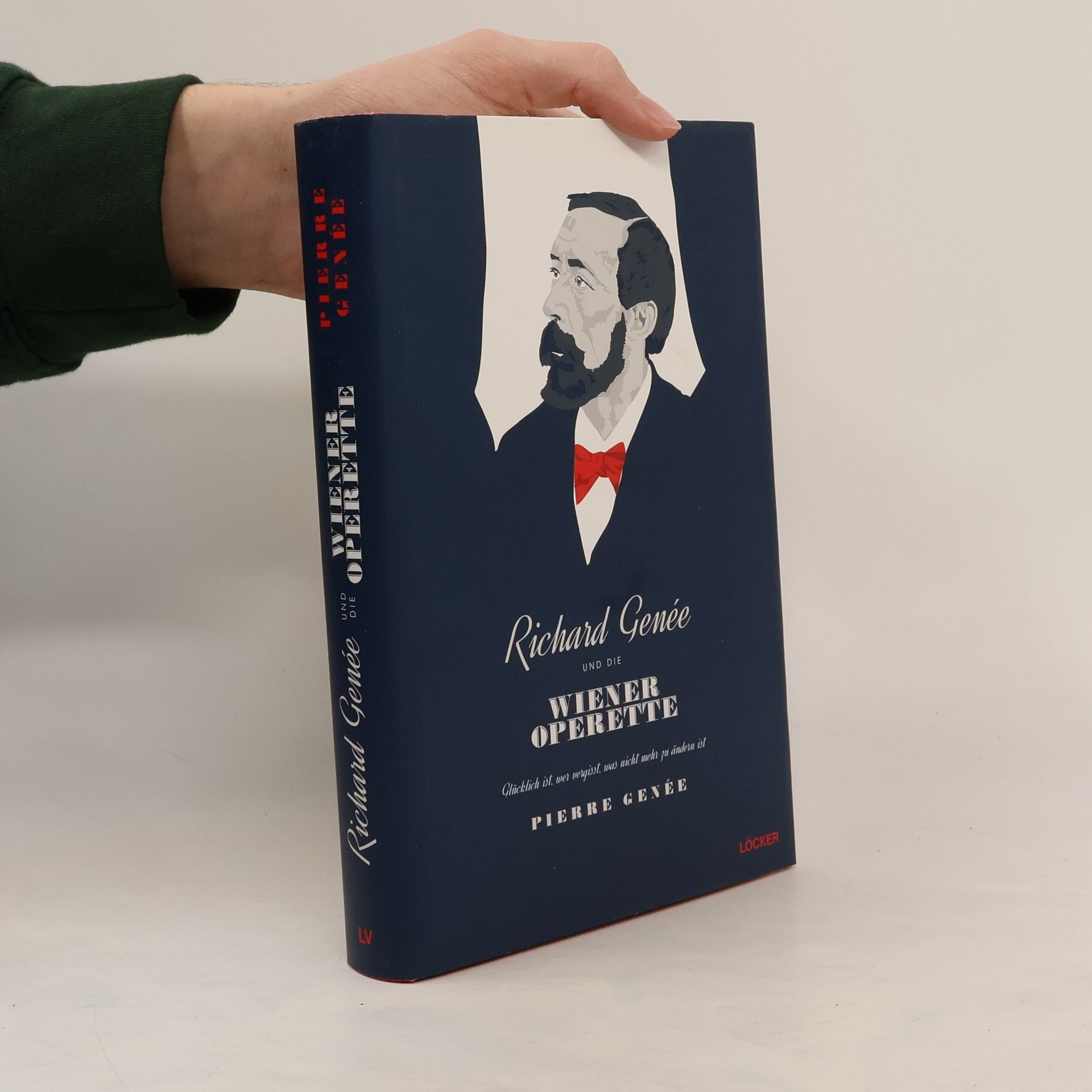

Das Buch beschäftigt sich mit dem Komponisten, Librettisten und Bühnenautor Richard Genee (1823-1895), der heute als Motor beziehungsweise Gründungsmotor der Wiener Operette gilt

Pierre Genée Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

Das Buch beschäftigt sich mit dem Komponisten, Librettisten und Bühnenautor Richard Genée (1823-1895), der heute als Motor beziehungsweise Gründungsmotor der Wiener Operette gilt. Als Richard Geneé nach Wien kam, waren jene drei alsbald repräsentativen Musiker der ersten Operetten-Periode schon geraume Zeit am Werk: der etwa 50-jährige Franz von Suppé, der 10 Jahre jüngere Johann Strauß jun. und der 30-jährige Carl Millöcker. Bei Strauß war es die mitreißende Tanzmusik von Polkas und Walzern, bei Suppé und Millöcker sketchartige Einakter, Ouvertüren und Couplets, welche die letzten Ausläufer der Lokalposse aufpolieren sollten. Doch wie oben erwähnt, leisteten schon in den 60er-Jahren Suppé wie auch Millöcker mit ihren meist einaktigen Operetten wichtige Pionierleistungen auf diesem Gebiet. Gemeinsam mit Friedrich Zell schrieb Richard Genée in den Jahren 1874 bis 1884 zahlreiche Libretti, darunter sechs Meisterwerke, auf welche Musikbühnen in aller Welt nicht verzichten mochten: Strauß' „Fledermaus“ und „Nacht in Venedig“, Suppés „Fatinitza“ und „Boccaccio“ sowie Millöckers „Bettelstudent“ und „Gasparone“. Bezeichnenderweise sind in dieser Zeit auch Genées wichtigste Operettenkompositionen entstanden: der „Seekadett“ und „Nanon, die Wirtin vom goldenen Lamm“. Sie reichen an die Hauptwerke nahe heran, wurden damals auch hunderte Male an verschiedenen Bühnen gespielt.

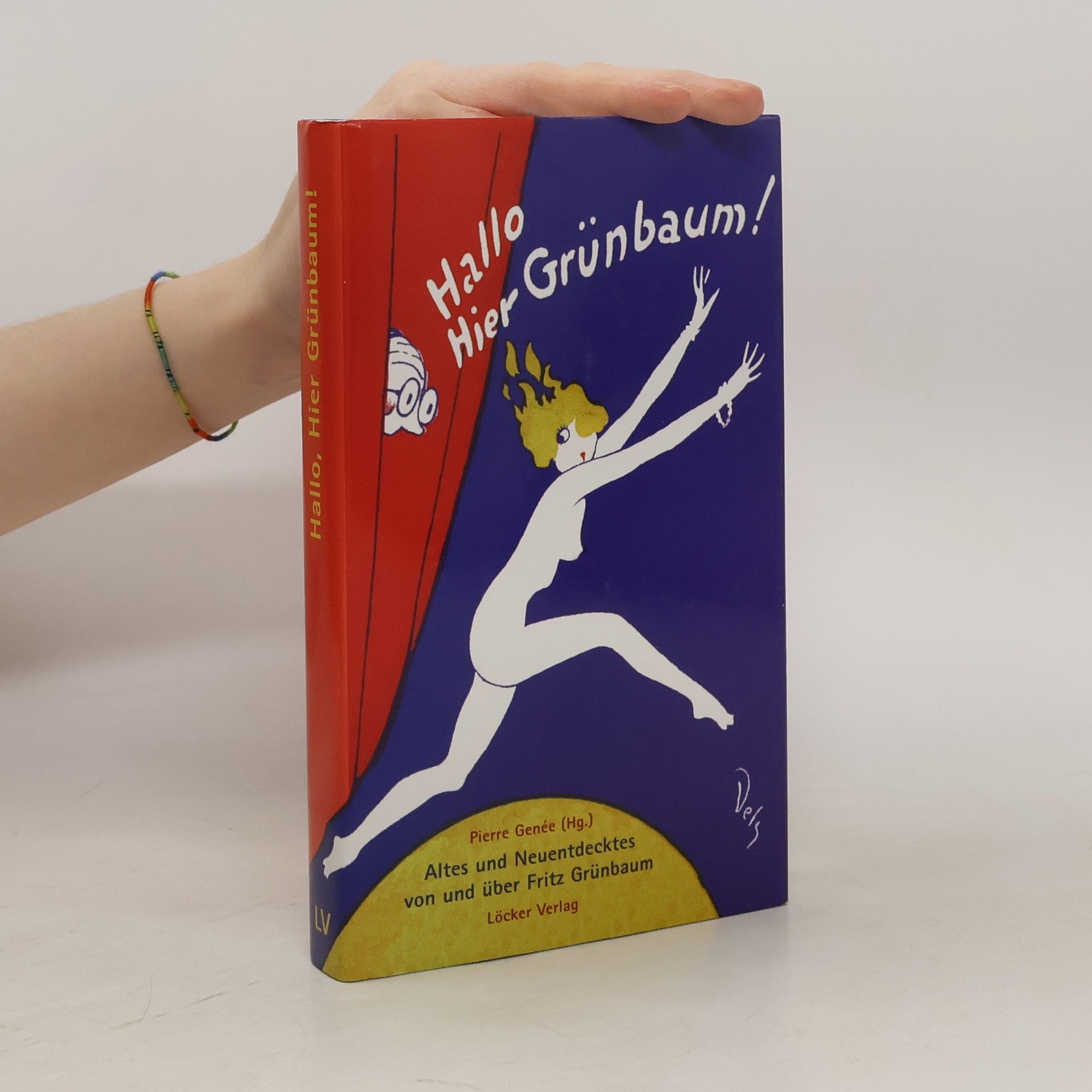

Der Band versammelt bekannte und unbekannte Werke von Fritz Grünbaum, einem bedeutenden österreichischen Kabarettisten, der die Ansicht vertrat, dass die Menschen zu wenig lachen.

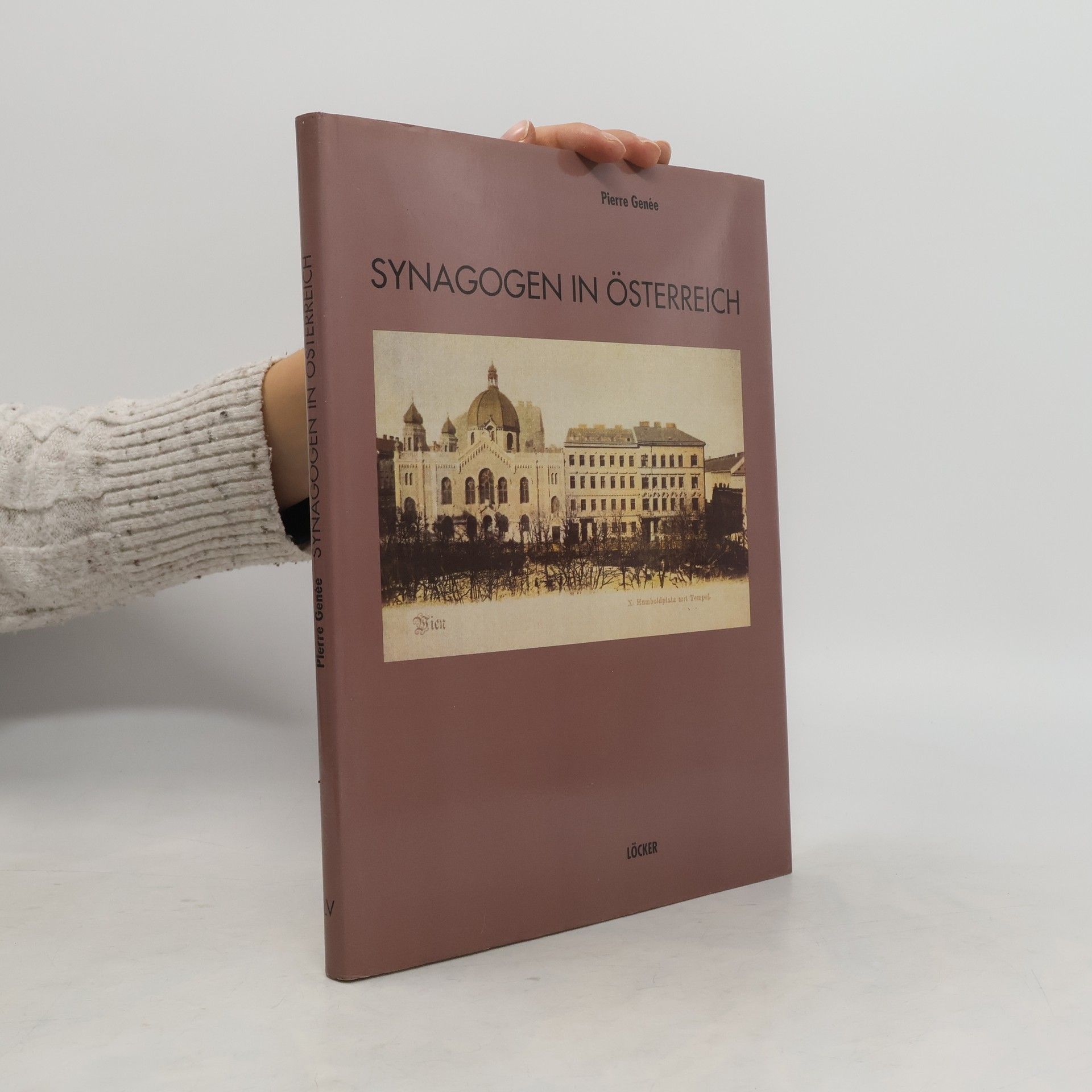

Pierre Genée versammelt in diesem Band eine große Zahl an privatem oder auch schwer zugänglichem historischen Bildmaterial und Informationen zum österreichischen Synagogenbau und bettet dieses Material in die Schilderung der jeweils spezifischen wechselvollen Geschichte der verstreuten jüdischen Gemeinden. Aus der ersten Siedlungsperiode im hohen Mittelalter sind gotische Synagogen überliefert, von denen heute noch einige stehen. Die zweite intensive Siedlungsperiode fällt ins 17. und 18. Jahrhundert mit zahlreichen Landsynagogen in Niederösterreich, dem Burgenland sowie einer besonders schönen in Hohenems, Vorarlberg. Das 19. und frühe 20. Jahrhundert mit seinen gründerzeitlichen Bauten wird als das goldenen Zeitalter des Synagogenbaus bezeichnet und fand ein dramatische Ende im Jahre 1938.

Der vorliegende Band dokumentiert die Baugeschichte der Wiener Synagogen im Kontext der Geschichte des Wiener Judentums vom Vormärz bis zum Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland. Wien war über Jahrhunderte eine bedeutende europäische Metropole und Heimat einer großen jüdischen Gemeinde, die sowohl Zufluchtsort als auch Durchgangsstation war. Die Zuzugsbewegungen der Juden fanden im frühen 19. Jahrhundert ihren ersten architektonischen Ausdruck mit dem Bau einer Empire-Synagoge (1824-26). Die Bürgerrechte, die während der Märzrevolution von 1848 erkämpft wurden, ermöglichten allen Juden den freien Zugang nach Wien. Mit der gesetzlich festgelegten Gleichberechtigung im Jahr 1867 kam es zu einer Blütezeit des Synagogenbaus, die erst 1938 endete. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden in Wien insgesamt 95 Bethäuser errichtet. Der Autor hat die Entwicklung dieser Baubewegung umfassend dokumentiert, unterstützt durch zahlreiche, oft unveröffentlichte Bilddokumente wie Stiche, Aquarelle, Bauzeichnungen sowie Außen- und Innenansichten, die die wesentlichen Strömungen des Judentums widerspiegeln. Ein umfassendes Register und ein Quellenverzeichnis runden die Aufarbeitung dieses bedeutenden Aspekts der Wiener Kultur- und Baugeschichte ab.

Die Schöpfung und andere Kabarettstücke

- 235 Seiten

- 9 Lesestunden

Bei diesem Werk handelt es sich um eine urheberrechtsfreie Ausgabe. Der Kauf dieser Kindle-Edition beinhaltet die kostenlose, drahtlose Lieferung auf Ihren Kindle oder Ihre Kindle-Apps.