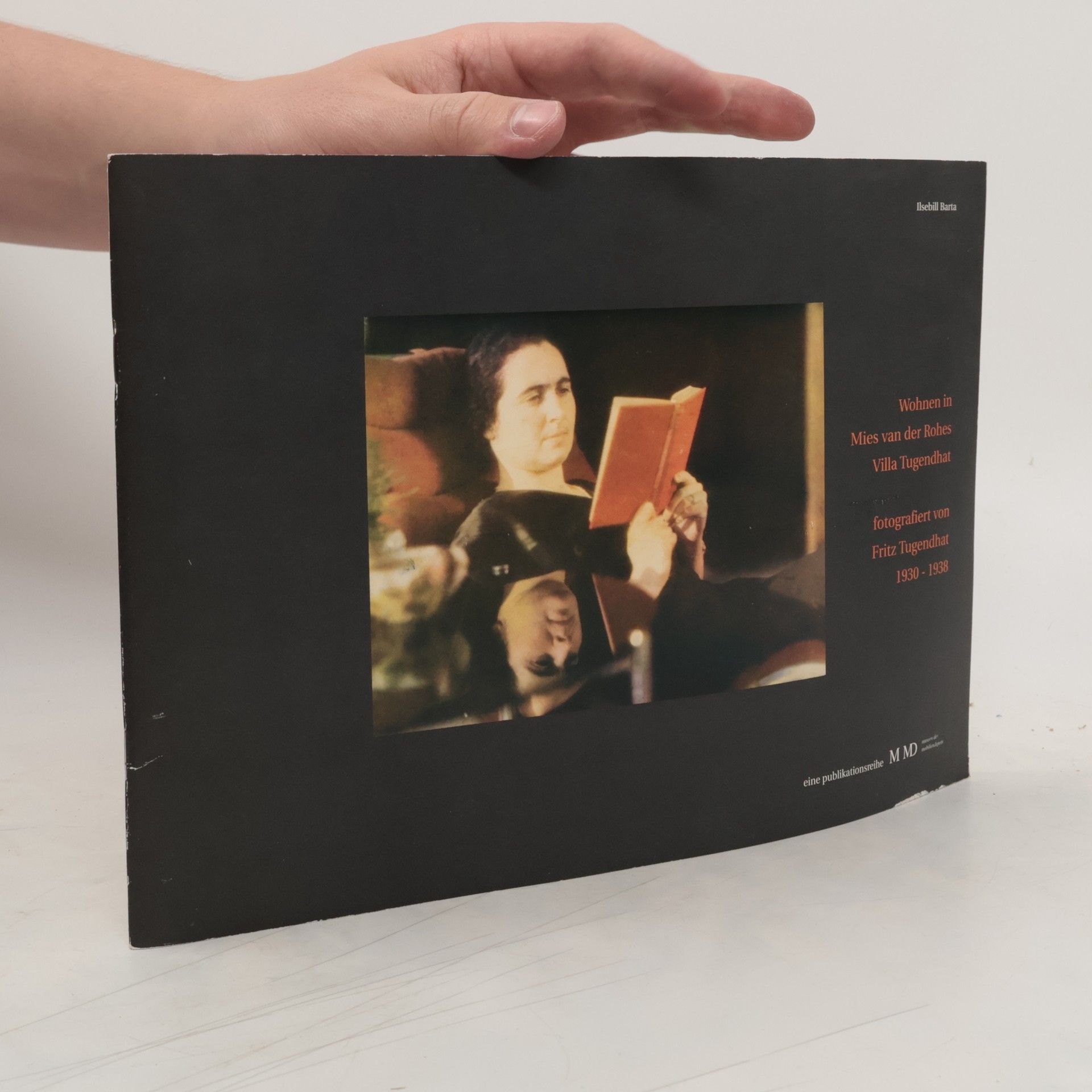

Wohnen in Mies van der Rohes Villa Tugendhat

- 47 Seiten

- 2 Lesestunden

Von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart zeichnet diese Publikation die Geschichte und den Funktionswandel eines ehemals kaiserlichen Jagdhauses nach. Ausführlich werden die politische Geschichte, die Baugeschichte und das Interieur anhand von zahlreichen historischen Quellen wie Akten, Pläne, Fotografien und persönlichen Erinnerungen der Bewohner und ihrer Gäste beleuchtet. Erstmals liegt mit diesem Buch ein Einblick in ein historisches Gebäude vor, dessen Originaleinrichtung nahezu vollständig erhalten ist. Mit überraschenden Details kann der Leser so eine spannende Zeitreise von der Monarchie bis in die Zweite Republik unternehmen.

Die Hofburg in Wien, einst die Residenz der Habsburger, hat sich über 100 Jahre zu einem der beeindruckendsten Ausstellungskomplexe der Welt entwickelt. Sie umfasst 16 Museen, drei Kirchen, eine bedeutende Bibliothek, ein modernes Kongresszentrum und prächtige Säle für die schönsten Bälle der Stadt, die den imperialen Regierungsdistrikt neu interpretieren. Hier befindet sich auch der Amtssitz des Präsidenten der Republik Österreich. Die Hofburg gilt mit ihren 18 Trakten, 54 Treppen, 19 Höfen und 2.600 Räumen als der größte profane Wohnbezirk der Welt. Zusammen mit dem MuseumsQuartier erstreckt sie sich über mehr als 500.000 Quadratmeter und ist eines der größten Kulturareale, möglicherweise nur übertroffen vom Forum Romanum. Ilsebill Barta hat Kunstgeschichte, Psychologie und Volkskunde studiert und leitet die Abteilung für Kustodische Angelegenheiten im Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend. Sie ist wissenschaftliche Leiterin des Hofmobiliendepots und hat zahlreiche Ausstellungen und Publikationen zu verschiedenen Themen verfasst. Peter Parenzan, ebenfalls Kunsthistoriker, war bis 2003 wissenschaftlicher Leiter des Hofmobiliendepots und Kurator zahlreicher Ausstellungen über Biedermeier und Habsburg. Lois Lammerhuber, Fotograf und Verleger, hat seit 1984 mit der Zeitschrift GEO zusammengearbeitet und wurde mehrfach für seine Reportagen ausgezeichnet. 1996 gründete er den Verlag Edition Lammerhuber.