"This short, accessible volume by one of France's leading philosophers provides insight into what "catholic"--in the sense of universal or all-embracing--truly means, and how this might relates to being a Catholic in the present moment. Jean-Luc Marion tackles complex issues surrounding secularism and what is often framed as a tension or conflict between "Islam and the West," focusing on the situation in France but addressing a larger Catholic audience that transcends national boundaries, social identities, and linguistic differences"--

Jean-Luc Marion Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

Jean-Luc Marion ist ein französischer Philosoph und Hochschullehrer. Seine Arbeit beschäftigt sich mit Phänomenologie und Theologie und betont das Phänomen der Gabe und sogenannter „gesättigter“ Phänomene. Er erforscht die tiefgreifenden Verbindungen zwischen Sein und Gott und bietet eine neue Perspektive auf traditionelle philosophische Fragestellungen. Sein Denken ist bekannt für seine Strenge und Tiefe.

Die Stringenz der Dinge

Gespräche mit Dan Arbib

Jean-Luc Marion gilt als einer der renommiertesten Philosophen Frankreichs. Seine Forschungen decken das breite Spektrum der Phanomenologie, Philosophiegeschichte und Theologie ab und werden weltweit diskutiert. In den von seinem Schuler Dan Arbib organisierten Gesprachen gibt Marion einen allgemein verstandlichen Einblick in seinen geistigen Werdegang. In mehr oder weniger direkter Auseinandersetzung mit seinen philosophischen Zeitgenossen zeichnet Marion das Bild einer Philosophie, die sich ganz der Stringenz der Dinge verschreibt und heutigem zweckrationalen Denken kritisch gegenubersteht.

»Gott ohne Sein« untersucht Gottes absolute Freiheit jenseits begrifflicher Bestimmungen, insbesondere des Seins. Marion argumentiert, dass Liebe der zentrale Begriff ist, um Gott zu verstehen. Das Werk verbindet Philosophie und Theologie und bietet einen neuen Denkhorizont für eine zeitgenössische christliche Theologie, die prä- und postmodern ist.

The Essential Writings

- 564 Seiten

- 20 Lesestunden

Jean-Luc Marion: The Essential Writings is an anthology of Marion's diverse writings in the history of philosophy, Christian theology, and phenomenology. The general introduction provides students with sufficient background for them to tackle the work of this important contemporary philosopher without first having to take preliminary courses on Husserl and Heidegger.

Now in paperback, Jean-Luc Marion's groundbreaking philosophy of human uncertainty. In Negative Certainties, renowned philosopher Jean-Luc Marion challenges some of the most fundamental assumptions we have developed about knowledge: that it is categorical, predicative, and positive. Following Descartes, Kant, and Heidegger, he looks toward our finitude and the limits of our reason. He asks an astonishingly simple—but profoundly provocative—question in order to open up an entirely new way of thinking about knowledge: Isn’t our uncertainty, our finitude, and rational limitations, one of the few things we can be certain about? Marion shows how the assumption of knowledge as positive demands a reductive epistemology that disregards immeasurable or disorderly phenomena. He shows that we have experiences every day that have no identifiable causes or predictable reasons and that these constitute a very real knowledge—a knowledge of the limits of what can be known. Establishing this “negative certainty,” Marion applies it to four aporias, or issues of certain uncertainty: the definition of man; the nature of God; the unconditionality of the gift; and the unpredictability of events. Translated for the first time into English, Negative Certainties is an invigorating work of epistemological inquiry that will take a central place in Marion’s oeuvre.

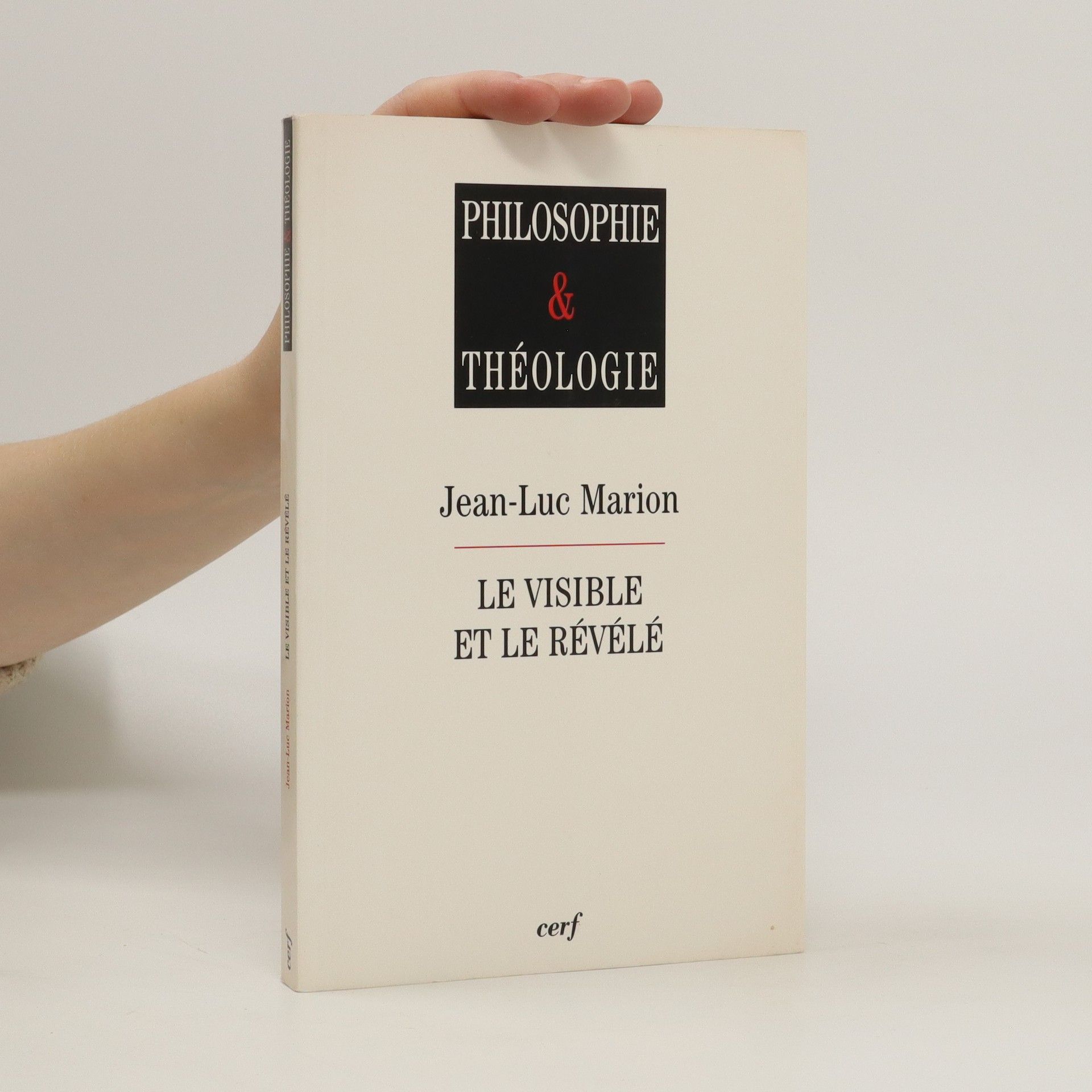

Le visible et le révélé

- 190 Seiten

- 7 Lesestunden

« Pour une part essentielle, la phénoménologie assume, en notre siècle, le rôle même de la philosophie. » La démarche de l'auteur est premièrement décrire le phénomène réduit à sa donation, deuxièmement redéfinir le don, contre son interprétation économique, à partir de la pure donation, ensuite déterminer les caractères du phénomène comme un strict donné, enfin distinguer les degrés de donation du donné. Étant donné constitue ainsi le premier élément d'un triptyque formé par Réduction et donation (2e éd. Puf, 2004), complété et commenté par De surcroît, études sur les phénomènes saturés (Puf, 2001).

Alber-Broschur Philosophie: Phänomenologie des Idols

- 286 Seiten

- 11 Lesestunden

German