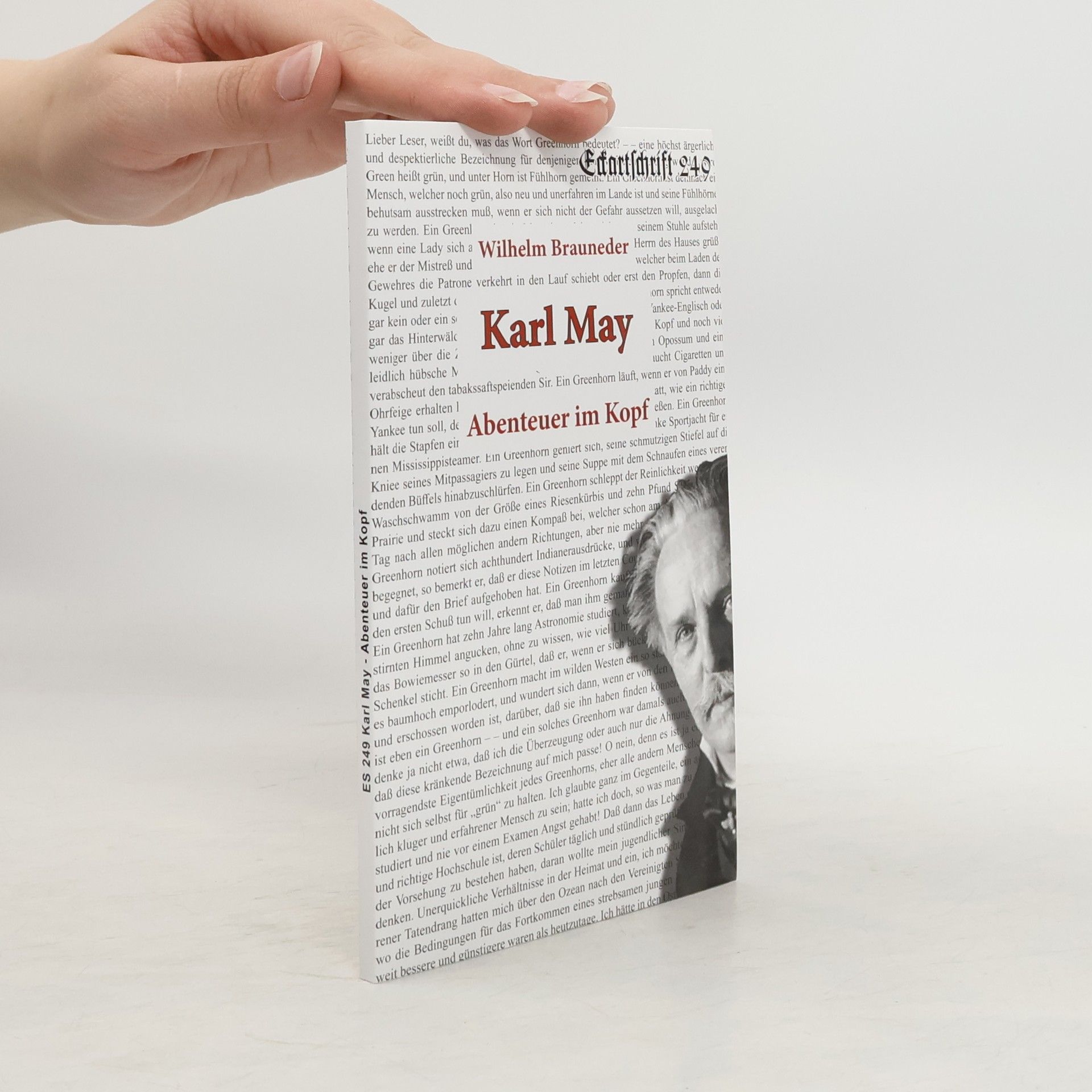

Karl May

Abenteuer im Kopf

Abenteuer im Kopf

Dichter-Themen-Umfeld

Diese Biographie beleuchtet die Lebensgeschichte eines talentierten Junglehrers, der zum Schriftsteller wurde, und analysiert seine vielfältigen Werke sowie die Anpassung an verschiedene Leserschichten. Zudem wird die Legende um "Old Shatterhand" und die unterschiedlichen Ich-Figuren Mays ohne Klischees dargestellt.

Gedanken zur Weiterentwicklung der direkten Demokratie in Österreich

Die Quellenauswahl dieses Buches soll dem grundlegenden Verständnis der Verfassungsentwickung bis an die Schwelle des geltenden Verfassungsrechts dienen. Die Quellen betreffen die Entwicklung des modernen Verfassungsstaates ab 1848 bis 1955. Dokumente wie der „Kremsierer“ Verfassungsentwurf 1848/49, das „Oktoberdiplom“ 1860, das „Kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz“ 1917, das „Anschlussgesetz“ 1938 oder der Staatsvertrag von Wien 1955 uvm werden auf rund 140 Seiten dargestellt. Ein eigener Anhang enthält Schlüsselquellen zu früheren verfassungsrechtlichen Ereignissen (beginnend mit dem „privilegium minus“ 1156 bis hin zur Wiener Schlußakte 1820).

Über die Beziehungen von Person und Werk Karl Mays zu Österreich berichten die in diesem Band zusammengefaßten Beiträge. Nach einer grundsätzlichen Einführung werden die persönlichen und teils überaus schicksalhaften Beziehungen Mays zu Österreich und die Aufnahme seines Werkes dort sowie in Ungarn und Rußland beleuchtet. Ein eigener Abschnitt widmet sich der zentralen Frage, wie, am Beispiel Karl Mays, durch Trivialliteratur Wissen vermittelt wird, und ein Anhang bringt schließlich eine Karl-May-Bearbeitung aus Tirol.

Um 1800 stehen in auffallender Weise das Heilige Römische Reich als Verkörperung des Ancien Régime und das revolutionäre Frankreich als Ausdruck moderner Staatlichkeit nebeneinander: Europa sieht sich mit zwei höchst unterschiedlichen Staatsmodellen konfrontiert. Ausgehend von der Person des letzten Römisch-Deutschen Kaisers Franz II. wird die Problematik der besonderen Situation des Ancien Régime anhand einzelner Fragen der Reichsverfassung erörtert wie insbesondere der Stellung des Kaisers, der Reichskirche sowie am Stellenwert des Reiches im Lichte des aufkommenden modernen Nationalstaates und vom Standpunkt angrenzender Staaten aus.