Gerhard Richter Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

Ein deutscher bildender Künstler, Richter erforscht die Grenzen zwischen Kunst und Realität durch sein vielfältiges Werk. Seine umfangreichen Schöpfungen umfassen sowohl abstrakte Kompositionen als auch fotorealistische Leinwände, neben Fotografien und Glasarbeiten. Er gilt weithin als einer der wichtigsten zeitgenössischen deutschen Künstler.

Gerhard Richter: FORICANO, 26 Drawings

- 56 Seiten

- 2 Lesestunden

Focusing on the act of drawing itself, this artist's book showcases twenty-six unique drawings by Gerhard Richter, characterized by their individuality and distinctive techniques. Richter employs a variety of forms, including meandering lines and tonal planes, blending choice and chance in a generative process. The works on paper reflect the fundamental principles of his artistic journey, inviting deep observation and inspiring new interpretations of abstraction. Each drawing is reproduced at actual size, enhancing the viewer's experience.

A new artist’s book, created by Gerhard Richter, that explores abstraction and chance in art and writing “The 100 Abstract Pictures shown here originated about five years ago, when I poured enamel paints on a fifty-by-fifty centimeter glass plate. The paints then flowed into one another without completely mixing. Thus they produced countless ephemeral abstract pictures, which I captured in photographs. These pictures are juxtaposed in the book with text formations that were generated at random.” —Gerhard Richter, 2023 With a career spanning more than sixty years, the renowned painter Gerhard Richter is one of the greatest artists of the twentieth and twenty-first centuries. Debuting alongside Richter's first exhibition at David Zwirner, featuring new abstract works created between 2016 and 2022, this book celebrates his continued dedication to experimentation and innovation. An artwork of its own, this intimate volume inspires both close looking and a beautiful interpretation of abstraction.

Restluft

- 288 Seiten

- 11 Lesestunden

Nach Jahren aufwendiger, detaillierter Recherche erschien jetzt als Band V der Schlüssel zu GERHARD RICHTER ATLAS, den 817 Tafeln in vier großformatigen Folianten mit tausenden von eigenen und gefundenen Fotos, Skizzen, Dokumenten, Plänen und Notizen, Richters künstlerischer Kosmos, Quelle und Dokument seines Denkens und Schaffens, sein Gesamtkunstwerk von exzpetionellem Rang und zentraler Bedeutung.

Gerhard Richters essayistische Erkundung des Überlebens betrachtet dieses nicht nur als eine Verlängerung des Lebens, sondern als eine intensivierte Form des Lebens selbst. Philosophisch gesehen dient das Überleben als Ausgangspunkt für die Untersuchung dieser grundlegenden Erfahrung. Trotz der reichen Reflexionen in der philosophischen und essayistischen Tradition wurde Richter durch die alltägliche Realität der Pandemie inspiriert, die die Fragilität des körperlichen Lebens und der sozialen Strukturen offenbart hat. Die Notwendigkeit, die Vergänglichkeit eines „Weltgefühls“ mit den theoretischen Aspekten des Überlebens und der Verletzlichkeit zu verbinden, wird durch globale Krisen verstärkt. Richters Ansatz ist umkreisend und essayistisch; es geht weniger um eine präzise Definition des Überlebens als um die Erfassung seiner vielfältigen Bedeutungen. Durch einen historischen Parcours, der von Nietzsche bis zu Jean-Luc Nancy und Werner Hamacher reicht, untersucht Richter die Implikationen des Überlebens – zwischen Fortleben, intensivem Leben und der Ausrichtung auf die Zukunft. Dieses Spektrum an Bedeutungen zeigt, dass Überleben immer neu interpretiert werden muss, da es irreduzibel „immer erst noch verstanden werden muss“.

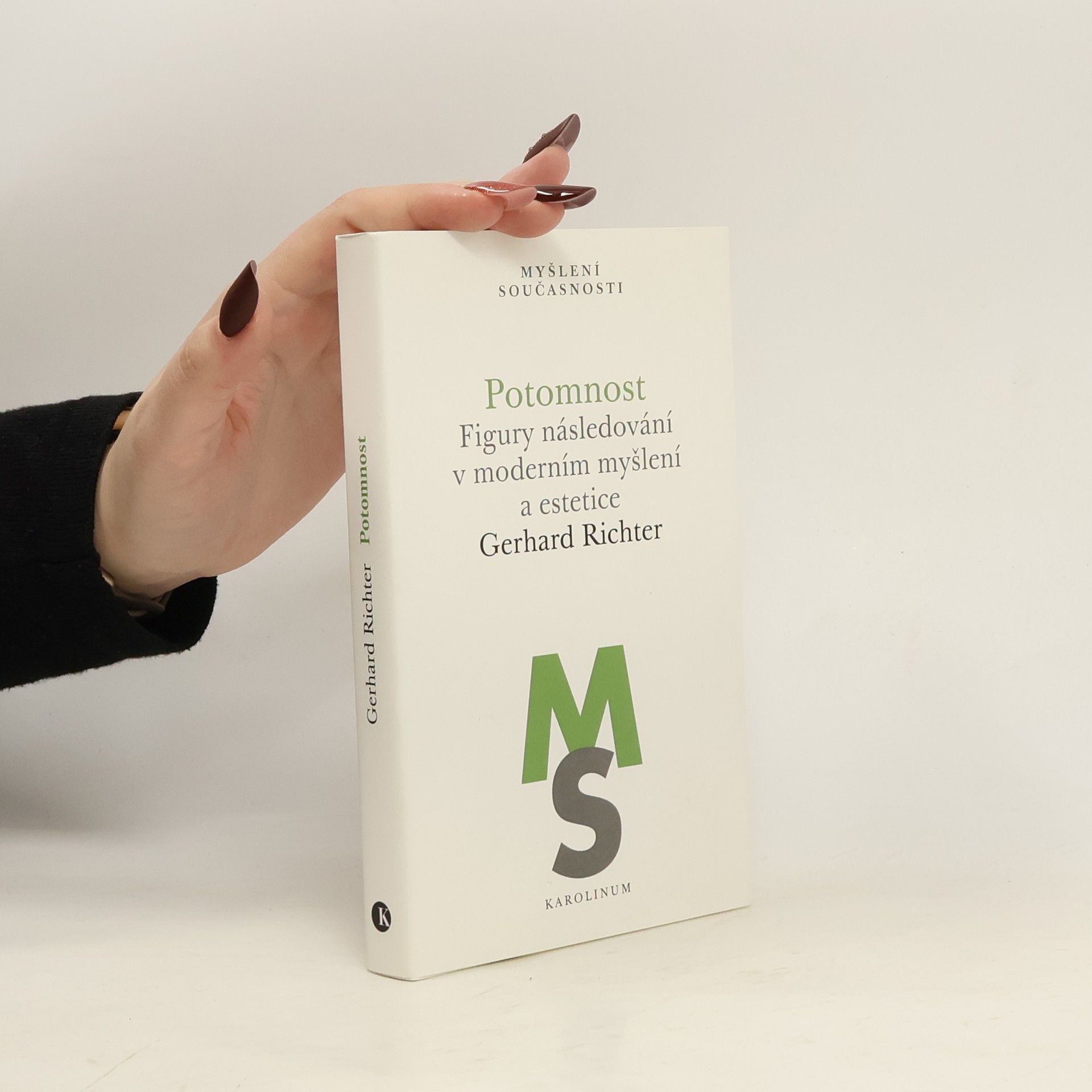

Ústředním tématem knihy profesora německých studií a srovnávací literatury na Brownově univerzitě Gerharda Richtera je specifická figura modernity, figura následování, přežívání, nastupování či přicházení po někom nebo něčem, figura, již by bylo možné nazvat potomností. Na analýzách textů autorů jako Kafka, Heidegger, Benjamin, Brecht, Adorno, Lyotard nebo Derrida ukazuje, jakým způsobem se potomnost propisuje do zkušenosti osobní a kolektivní paměti, překladu, fotografie, naděje nebo možnosti myšlení a filozofie „po Osvětimi“. Z rozvinutí zdánlivě triviálního zjištění, že se vždy nacházíme v situaci po něčem, se tak stává pozoruhodné osvětlení Lyotardova tvrzení, že „po filozofii následuje filozofie. Tímto po však je proměněna.“

"An exploration of the idea of the world in art (both an image of the world that has perished, and another opened up by the artwork) as revealed through a number of seminal philosophical thinkers as well as through assorted modes of aesthetic production, including painting, film, photography, poetry and music"-- Provided by publisher

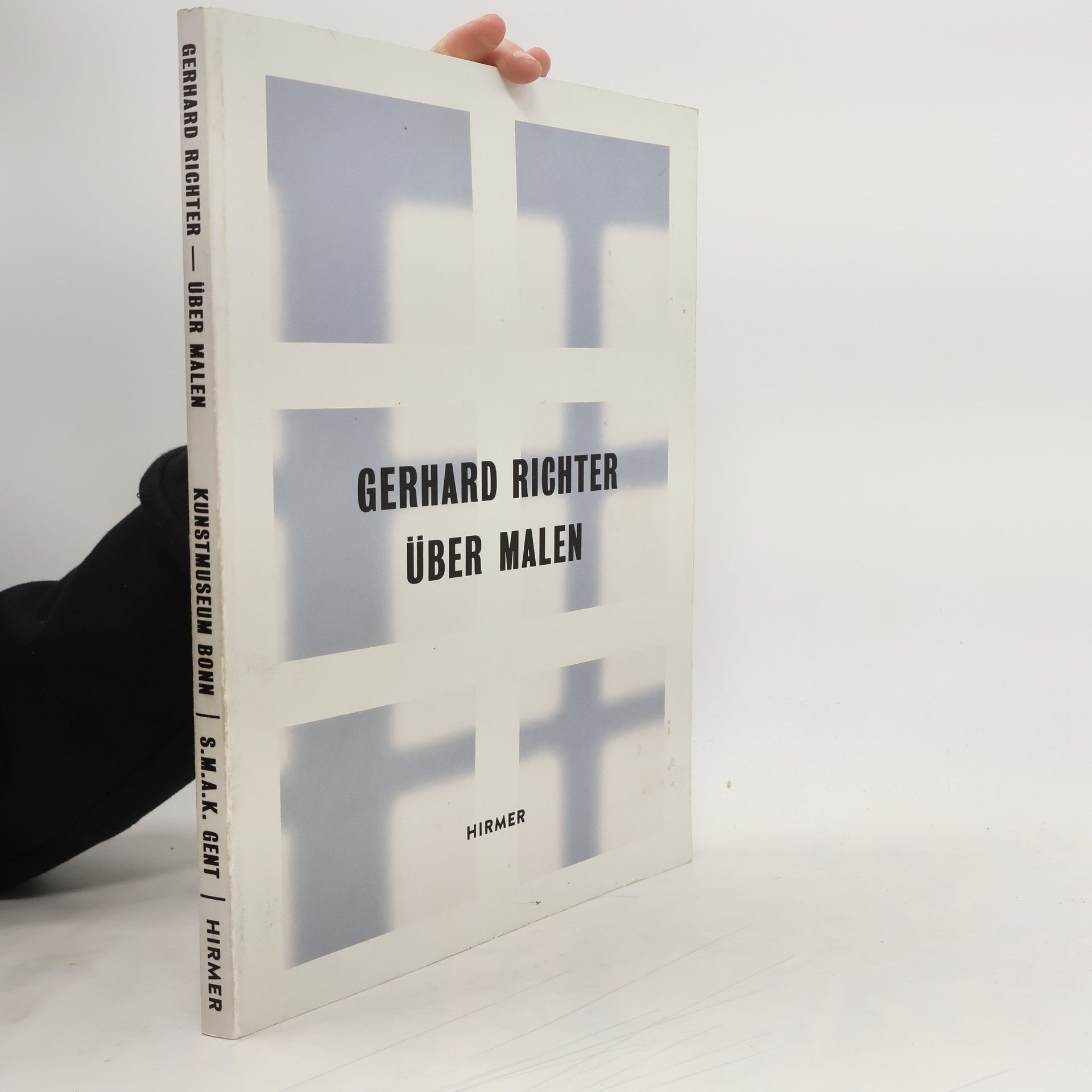

Ausstellungskatalog zur Ausstellung „Gerhard Richter - Drawings | Zeichnungen 1963 - 2020“ (Sies + Höke, Düsseldorf, 28.01.2022 - 26.02.2022) Mit einem Text von Dieter Schwarz, in dem der Herausgeber des Werkverzeichnisses der Zeichnungen Gerhard Richters die aufgeführten Zeichnungen kunsthistorisch einordnet.