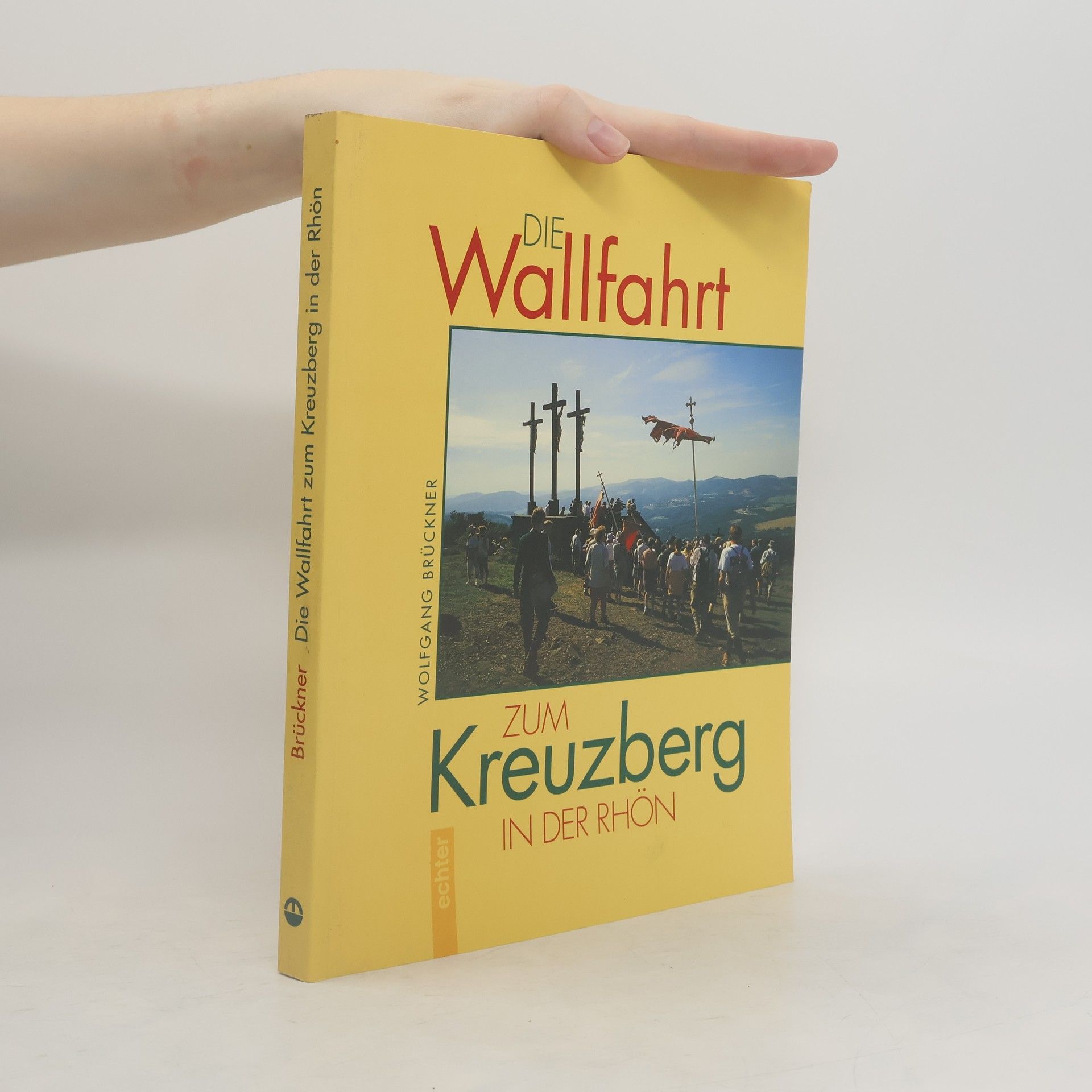

Die Kälberauerin und das Hochkreuz von Hessenthal

Kunst im Zentrum von Kult zwischen Mainz und Würzburg

- 82 Seiten

- 3 Lesestunden

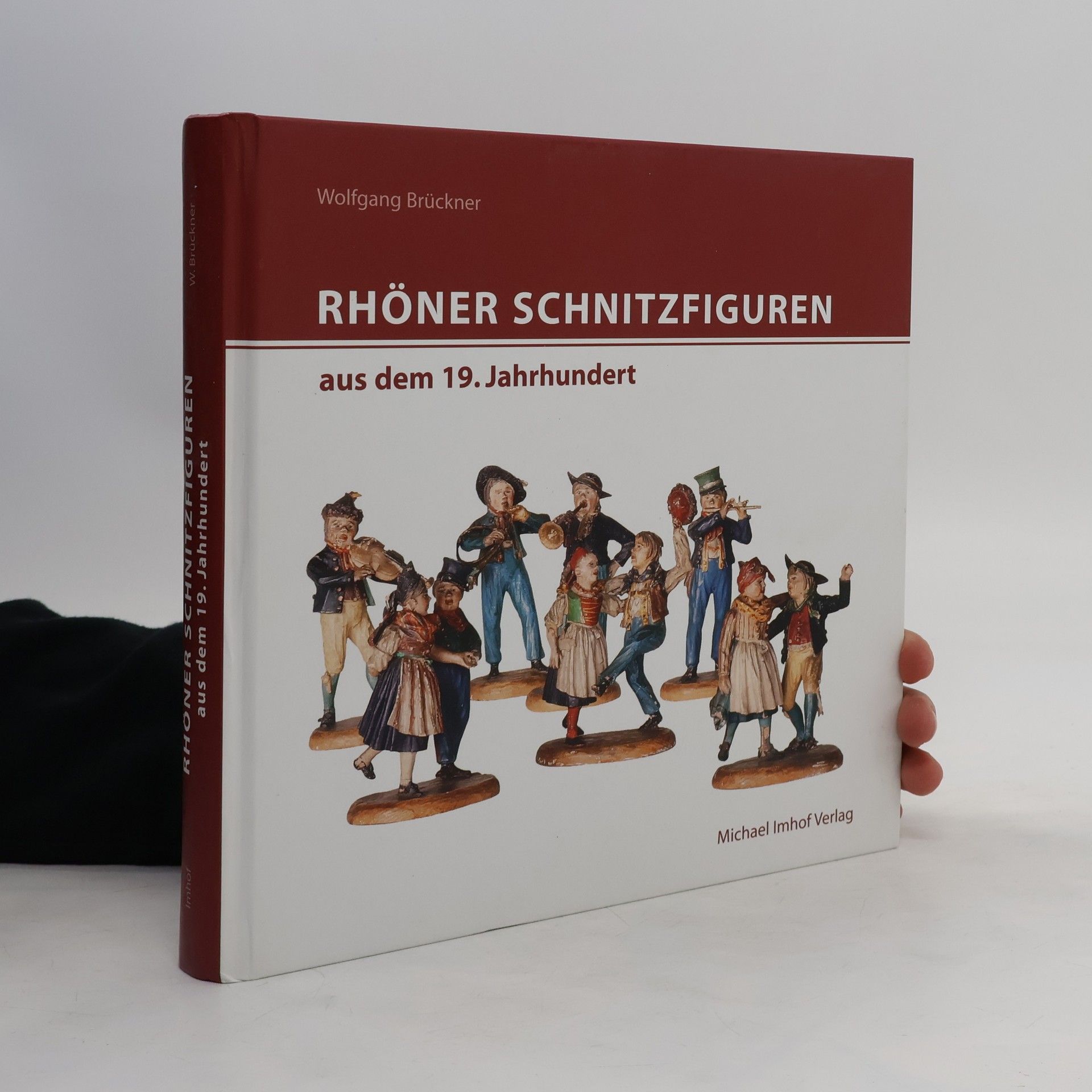

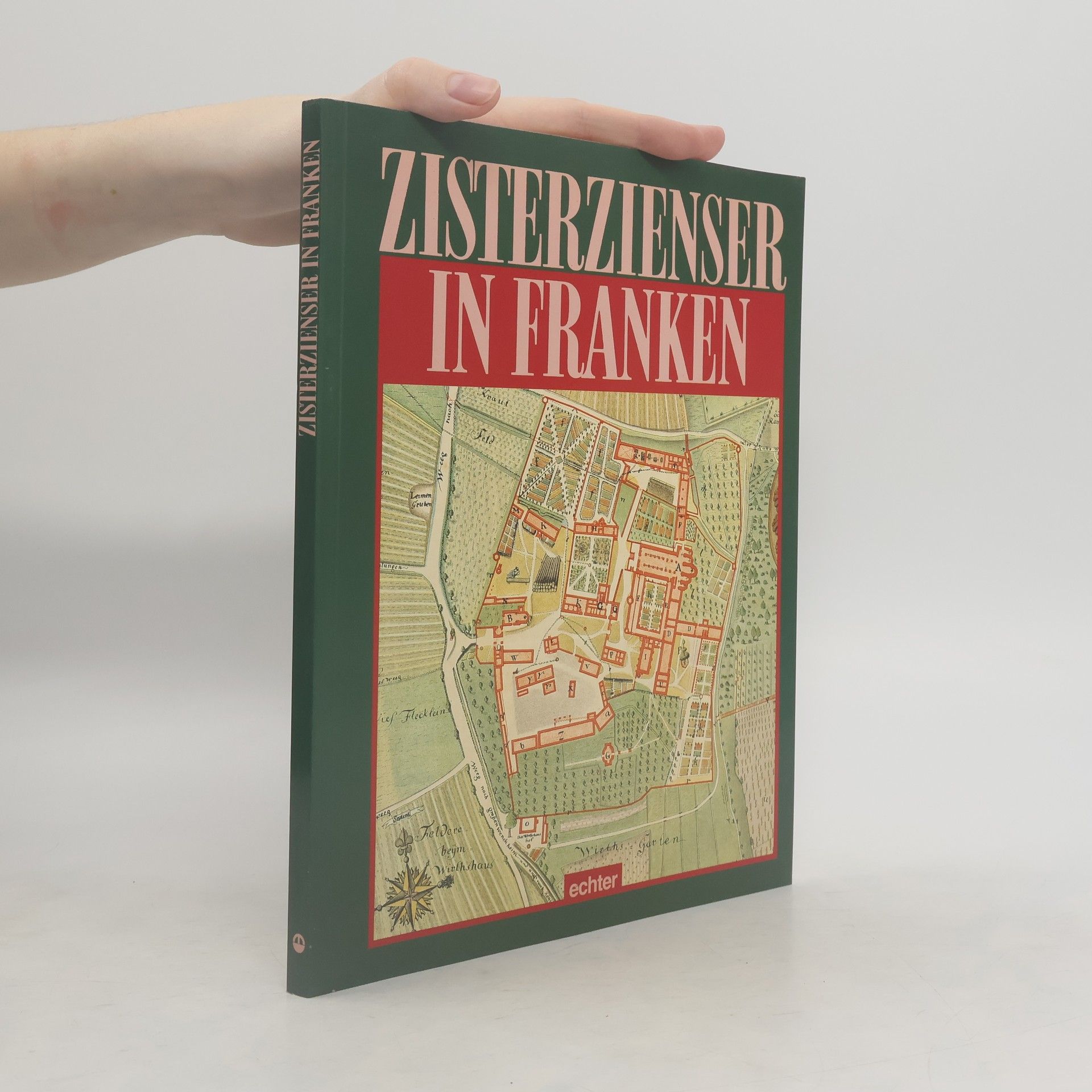

Für „Kunst im Kult“ gibt es zunächst drei äußerlich erscheinende Parallelen von Kälberau und Hessenthal: 1. Alles geht von einer frühen mainzischen Filialkirche aus. 2. Eine überörtliche Institution erschafft einen umfriedeten geistlichen Bezirk, der im Laufe der Jahrhunderte hohe und populäre Kunst anzieht. 3. Im vergangenen Jahrhundert erbaut jeweils der selbe Würzburger Diözesanbaumeister Hans Schädel aus unterschiedlich überdauerten Bauten eine neue kultische Einheit, wobei wiederum das bedeutendste vorhandene Kunstwerk beherrschend wird, und er rührt dennoch nicht an der Frage traditioneller Gnadenbilder. Der Autor Wolfgang Brückner (Jg. 1930) stammt aus dem Freigericht und war 25 Jahre an der Würzburger Universität o. Prof. f. deutsche Philologie und Volkskunde. Für Unterfranken befaßte er sich besonders mit Fragen der Konfessionen und deren kultureller Bedeutungen für das Alltagsleben und die regionale Kunstentwicklung.

![Fränkisches Volksleben im 19. [neunzehnten] Jahrhundert](https://rezised-images.knhbt.cz/1920x1920/56365180.jpg)