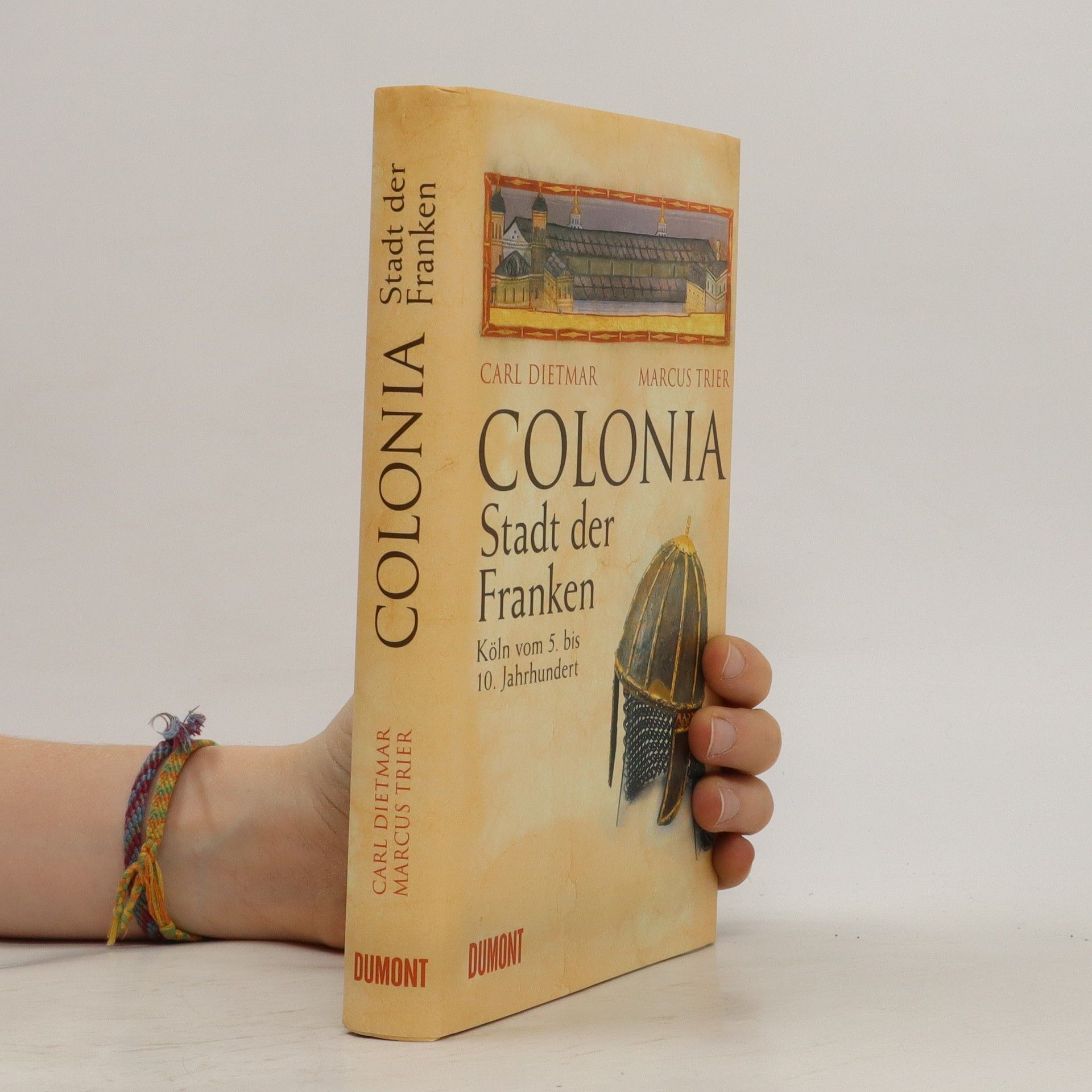

Colonia - Stadt der Franken

- 256 Seiten

- 9 Lesestunden

500 Jahre währte die fränkische Epoche in Köln. Eine Zeit, die durch schriftliche Quellen nur bruchstückhaft dokumentiert ist. Und dennoch: Die Jahre zwischen 455 und 925 prägten Mitteleuropa, die europäischen Staaten entstanden. Und mittendrin: die Residenzstadt Köln, in jenen Jahren eine der wichtigsten Metropolen diesseits der Alpen. Bis vor wenigen Jahren war auch in archäologischer Hinsicht kaum etwas über die Geschichte Kölns zur Zeit der Franken bekannt. Erst die jüngsten, aufsehenerregenden Funde im historischen Stadtzentrum haben zu neuen Erkenntnissen geführt. Sie ermöglichen es Carl Dietmar und Marcus Trier, ein neues und lebendiges Bild der Stadt im Frühmittelalter zu zeichnen.