Susanna

Bilder einer Frau vom Mittelalter bis MeToo

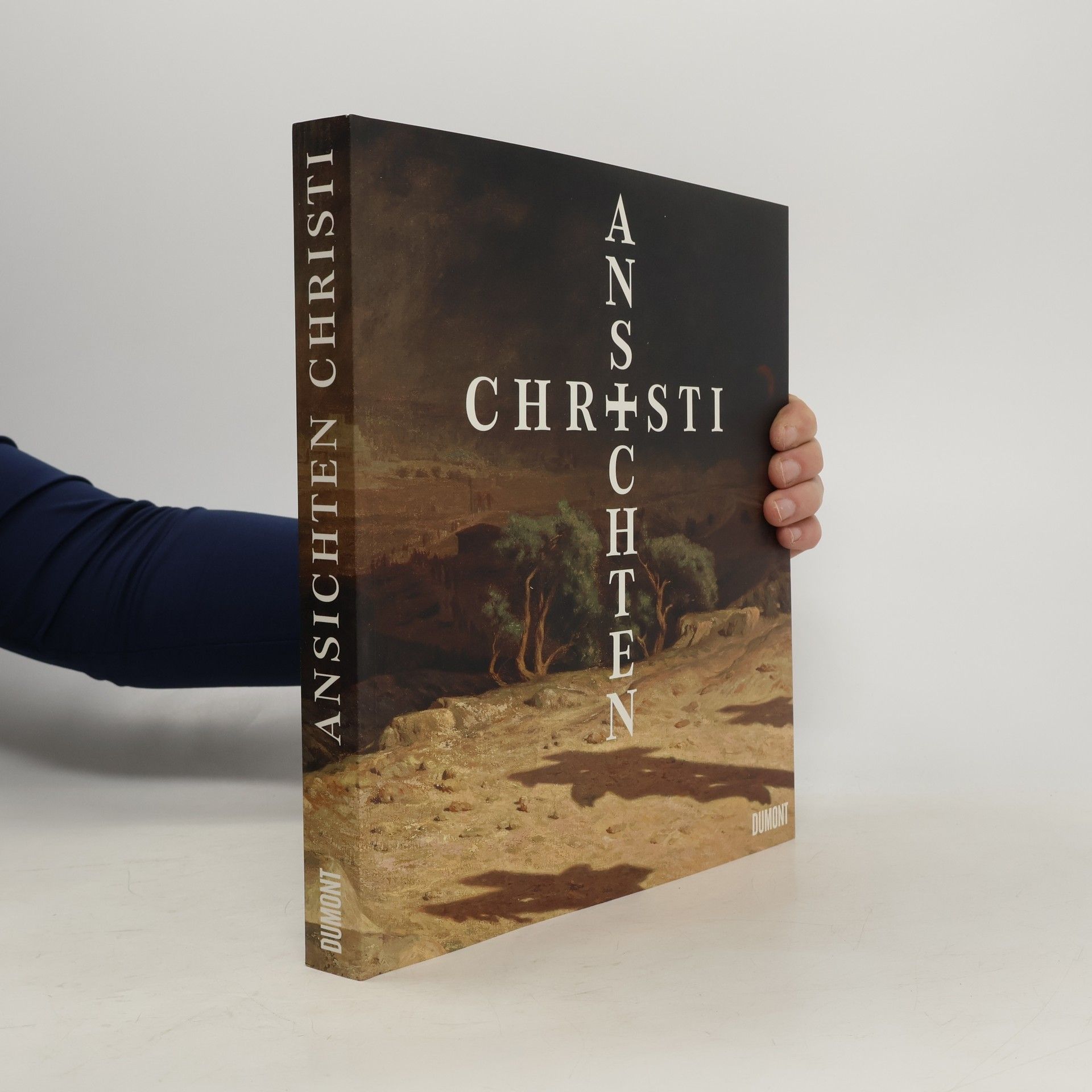

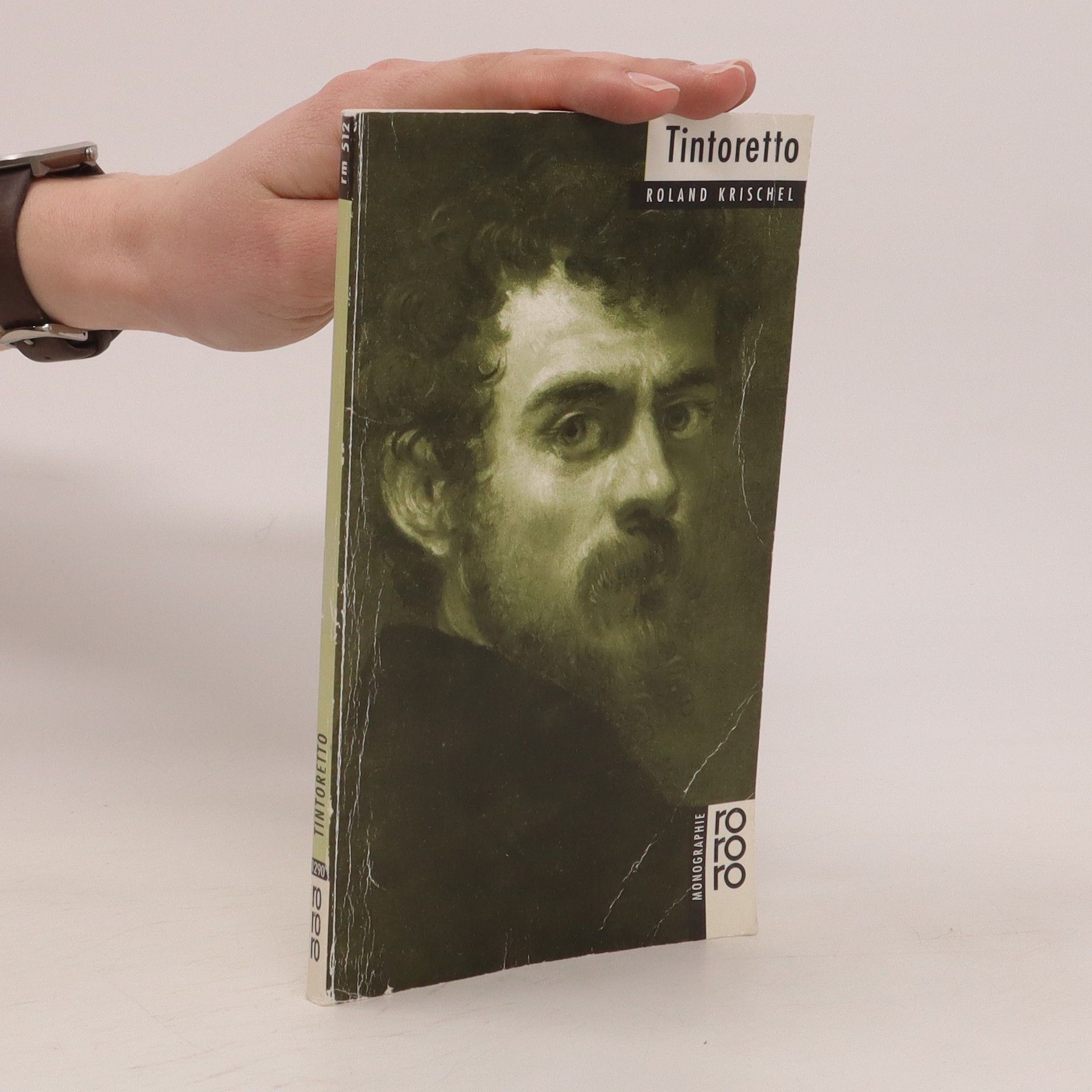

"Weltweit erstmals widmet sich die Ausstellung zur biblischen Susanna einer Erzähl- und Bildtradition, die vor dem Hintergrund der #MeToo-Bewegung kaum aktueller sein könnte. Meisterwerke aus internationalen Museen und Privatsammlungen zeigen, wie Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt schon seit Jahrhunderten in Malerei, Kunsthandwerk und Graphik verhandelt werden: vom karolingischen Lotharkristall über Gemälde von Tintoretto, Artemisia Gentileschi, Guido Reni, Anthonis van Dyck, Rembrandt, Eugène Delacroix, Édouard Manet und Lovis Corinth bis zu zeitgenössischen Arbeiten von Zoe Leonard, Kathleen Gilje und Heike Gallmeier. Ein eigenes Kapitel behandelt Alfred Hitchcocks Modernisierung des Stoffes in seinem Film "Psycho". Ausstellung und Katalog laden ein, die Werke im Lichte historischer wie aktueller Geschlechterrollen sowie zugrundeliegender religiöser, politischer und sozialer Vorstellungen zu erkunden. Sie stellen aber auch die Frage: Wie betrachten wir die Kunst zurückliegender Generationen aus heutiger Sicht?"