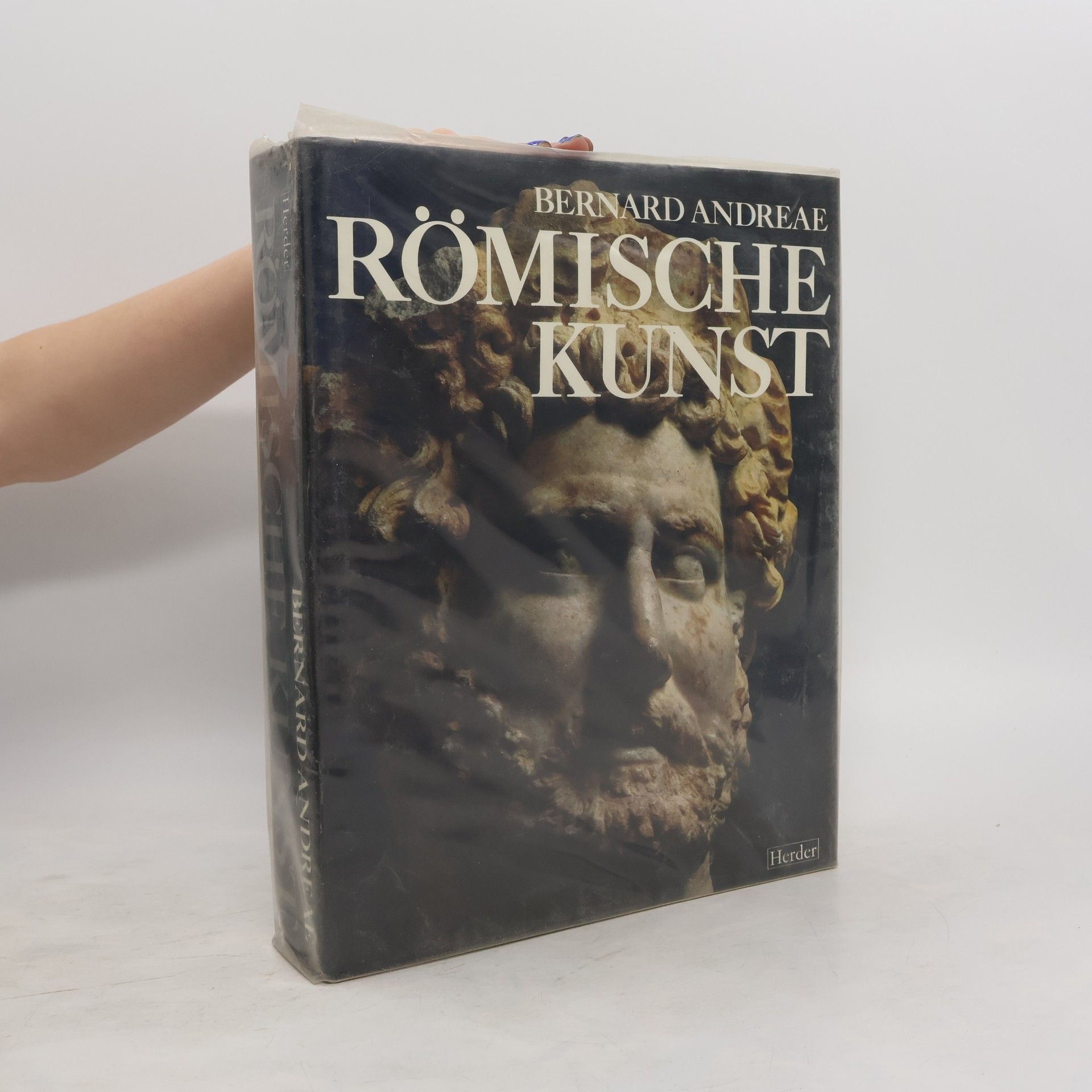

Selten war Forschung so spannend und faszinierend wie in der Auseinandersetzung mit Kleopatra: einer staatsmännischen Herrscherin, betörenden Geliebten und Mutter königlicher Kinder. Sie fesselte Caesar und Mark Anton, die größten Römer ihrer Zeit, und nahm sich wegen Augustus das Leben. Bernard Andreae greift die Hypothese des italienischen Philologen Licinio Glori auf, der 1955 vorschlug, dass die berühmte 'Venus vom Esquilin' in Rom tatsächlich Kleopatra VII. darstellt. Andreae argumentiert, dass die Marmorstatue eine exakte Kopie der Kleopatra-Skulptur aus dem Venustempel des Gaius Julius Caesar ist. Er stellt diese Statue in einen Kontext antiker Werke, um die Diskussion zu vertiefen. Der zweite Teil des Bandes beleuchtet die Darstellungen Kleopatras in der Kunst des 16. bis 19. Jahrhunderts, die das Urteil der Nachwelt in ikonischen Szenen ihres Lebens widerspiegeln. Kleopatra VII. (69 – 30 v. Chr.) war die letzte Herrscherin einer dreitausendjährigen Dynastie ägyptischer Pharaonen, die den Zusammenhalt der Gesellschaft im reichsten Land der antiken Welt sicherten. Von ihrem Volk als Königin der Könige verehrt, kämpfte sie um den Bestand ihres Reiches und die Herrschaft für ihre Nachkommen, während ihre Kinder tragische Schicksale erlitten. Andreae präsentiert seine Entdeckungen in einem bildreichen Prachtband.

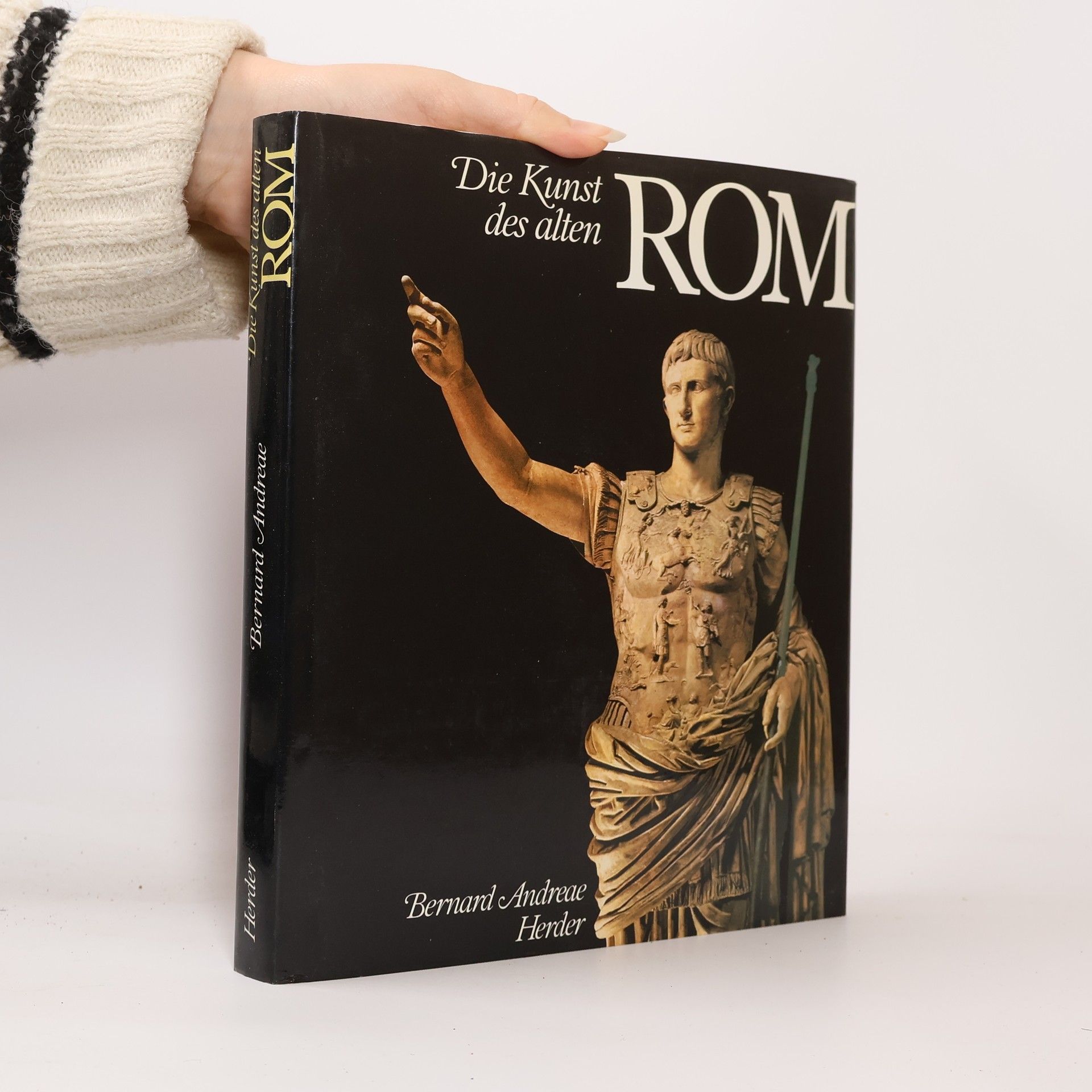

Bernard Andreae Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

![Neue Forschungen in Pompeji und den anderen vom Vesuvausbruch 79 n. Chr. [neunundsiebzig nach Christus] verschütteten Städten](https://rezised-images.knhbt.cz/1920x1920/0.jpg)

Antike Bildkunst Bildmosaike zählen zu den eindrucksvollen Gattungen des antiken Kunsthandwerks und haben bis heute nichts von Ihrer Attraktivität verloren. Sie waren im Römischen Reich besonders beliebt und galten als Ausdruck höchster Qualitätsansprüche bei der Ausstattung von Villen und Palästen. Die vielfältige Motivauswahl reicht von idyllisch anmutenden Tier- und Landschaftsbildern, über Alltagsszenen und Mythen bis hin zu Szenen von heroisierendem Charakter. Bernard Andreae gibt einen umfassenden Überblick über die Entstehung und Entwicklung der Mosaike in Griechenland und Rom und erläutert die wichtigsten Themengattungen. Herausragende Farbaufnahmen, in Ausschnitten sogar im Originalmaßstab, ergänzen diesen inhaltsstarken Band.

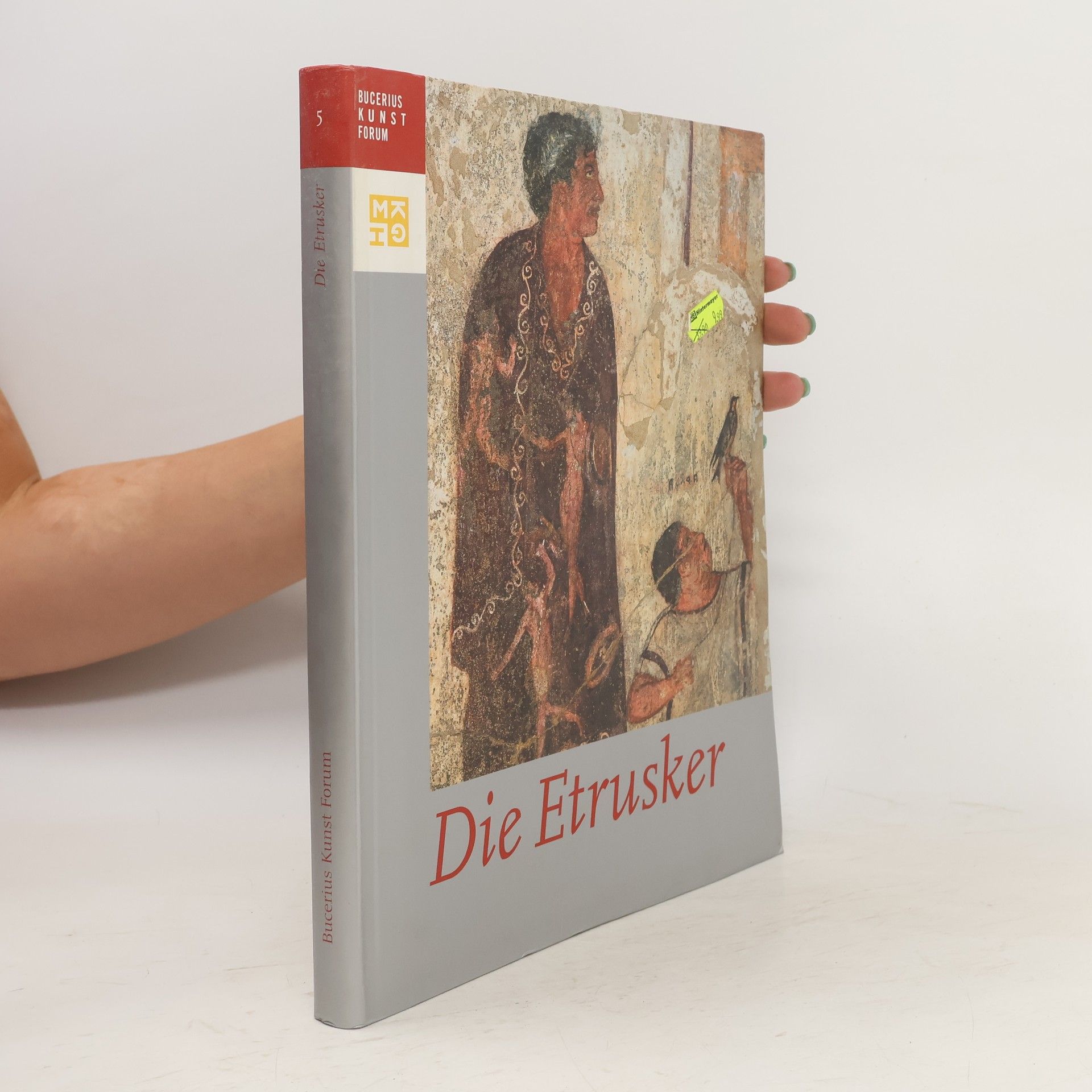

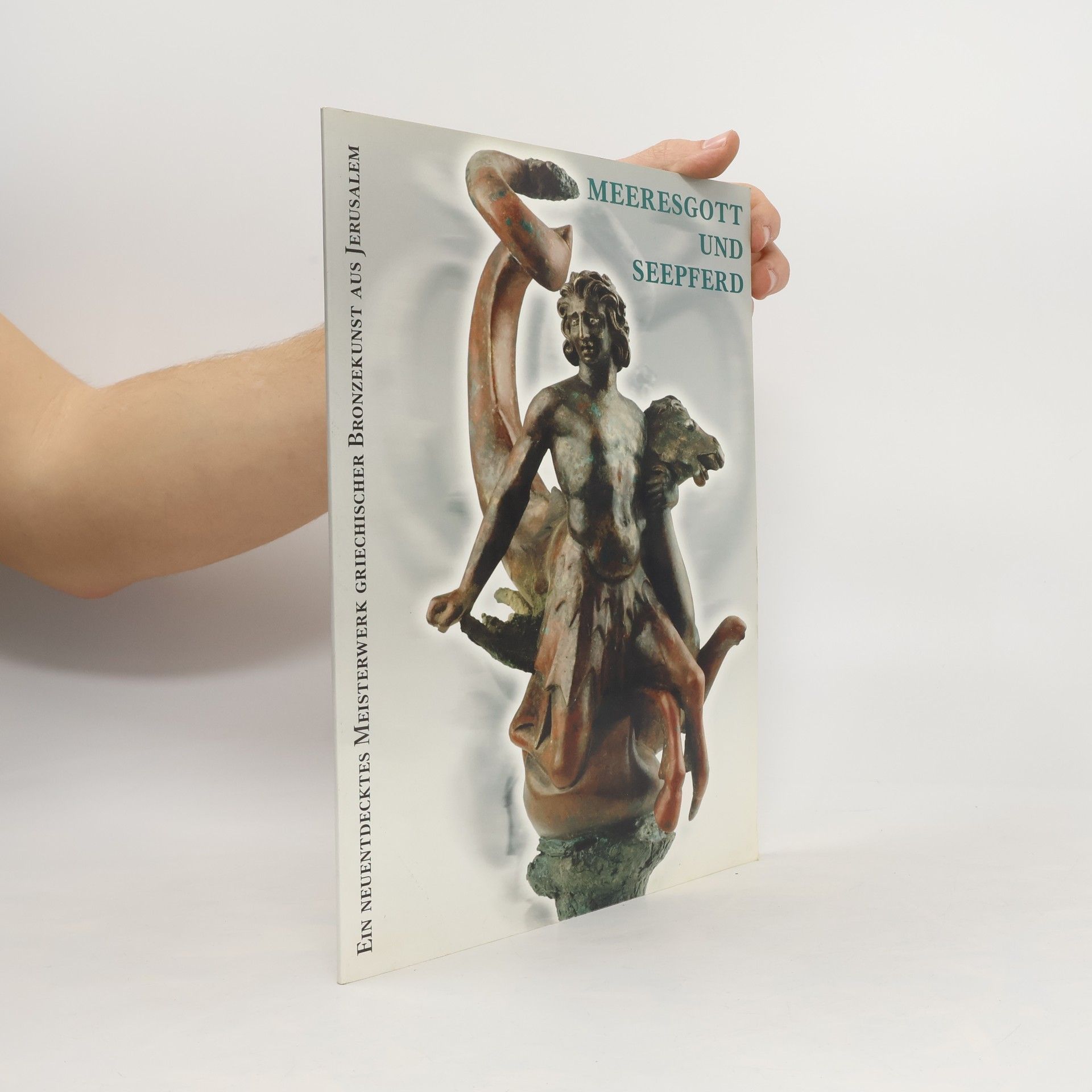

Meeresgott und Seepferd

Ein unentdecktes Meisterwerk griechischer Bronzekunst aus Jerusalem. Sonderausstellung Winckelmann-Gesellschaft mit Winckelmann-Museum Dezember 2002 bis März 2003

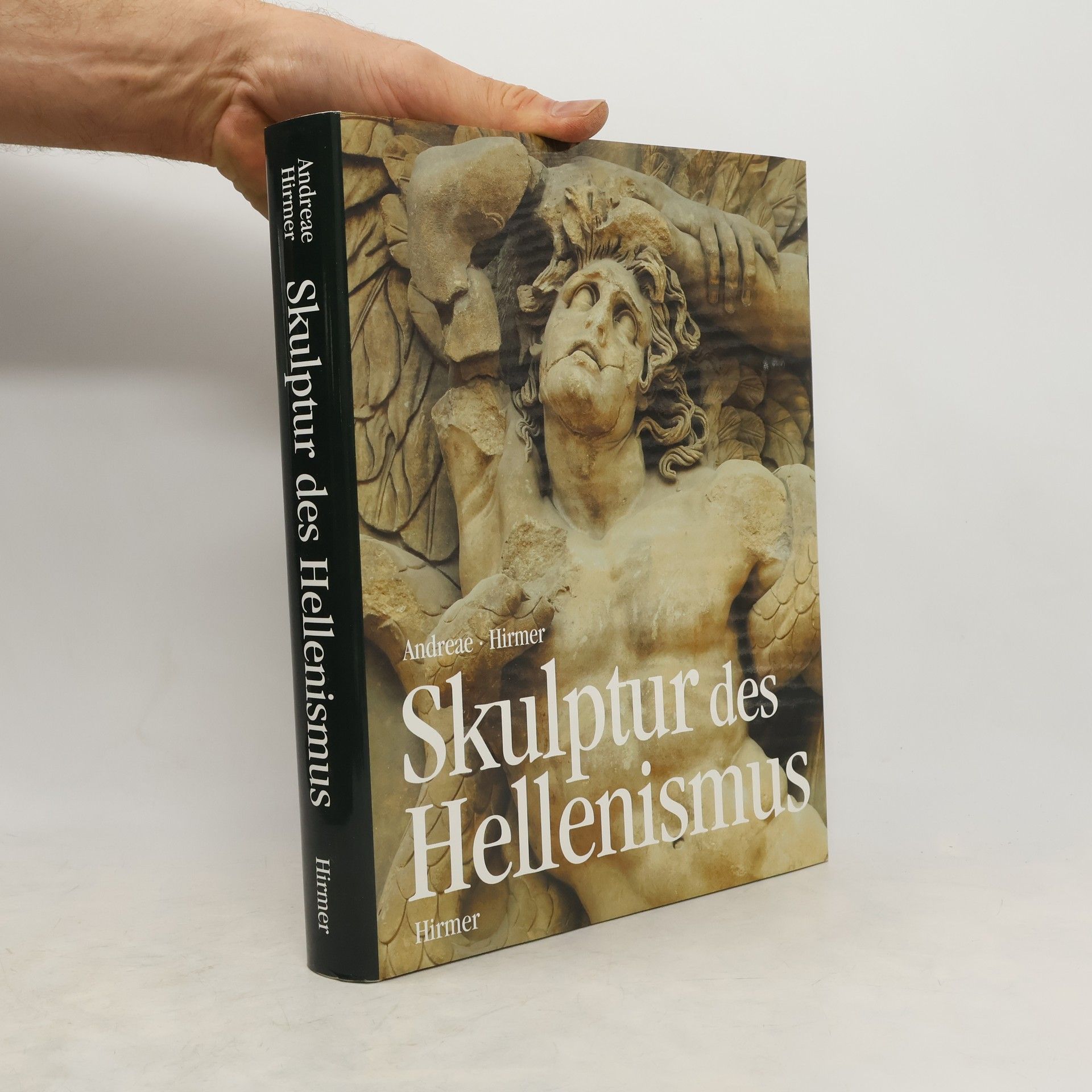

Skulptur des Hellenismus

- 253 Seiten

- 9 Lesestunden

Nie zuvor wurde die Formenfülle dieser Ära so umfassend dokumentiert und analysiert. Die neue große Monographie bietet eine grundlegende Darstellung und Interpretation hellenistischer Skulptur anhand markanter Hauptwerke dieser letzten großen Periode griechischer Kunst. Das Besondere an der hellenistischen Kunst ist die Übereinstimmung der Werke mit dem Naturvorbild. Künstler strebten nicht mehr nach Stilisierung, sondern nach einer getreuen Abbildung der in der Welt vorgefundenen Formen. Zum Realismus der Werke gesellte sich das, was als Schönheit und Größe definiert wird. Im Zentrum des Bandes steht der Tafelteil mit rund 200 ganzseitigen, in Farbe und Duotone reproduzierten Meisterwerken der hellenistischen Skulptur aus Museen in Europa, dem Vorderen Orient und den USA. Diese werden in inhaltlich und historisch aufschlussreichen Zusammenhängen präsentiert, sodass stilistische Entwicklungen sichtbar werden. Der Autor präsentiert die archäologische Kunstbetrachtung als lebensnotwendige Tätigkeit unserer Tage. Mit detaillierten Analysen reinigt er die hellenistische Kunst von übertriebenem Pathos und lüsternen Dekadenz. Angezogen von den Gestalten Sperlongas, wirbt er für deren Hellenismus. Ob seine Argumentation durch spätere Erkenntnisse gerechtfertigt wird, ist für diese umfassende und kenntnisreiche Stilgeschichte nebensächlich.

Odysseus. Mythos und Erinnerung

- 400 Seiten

- 14 Lesestunden

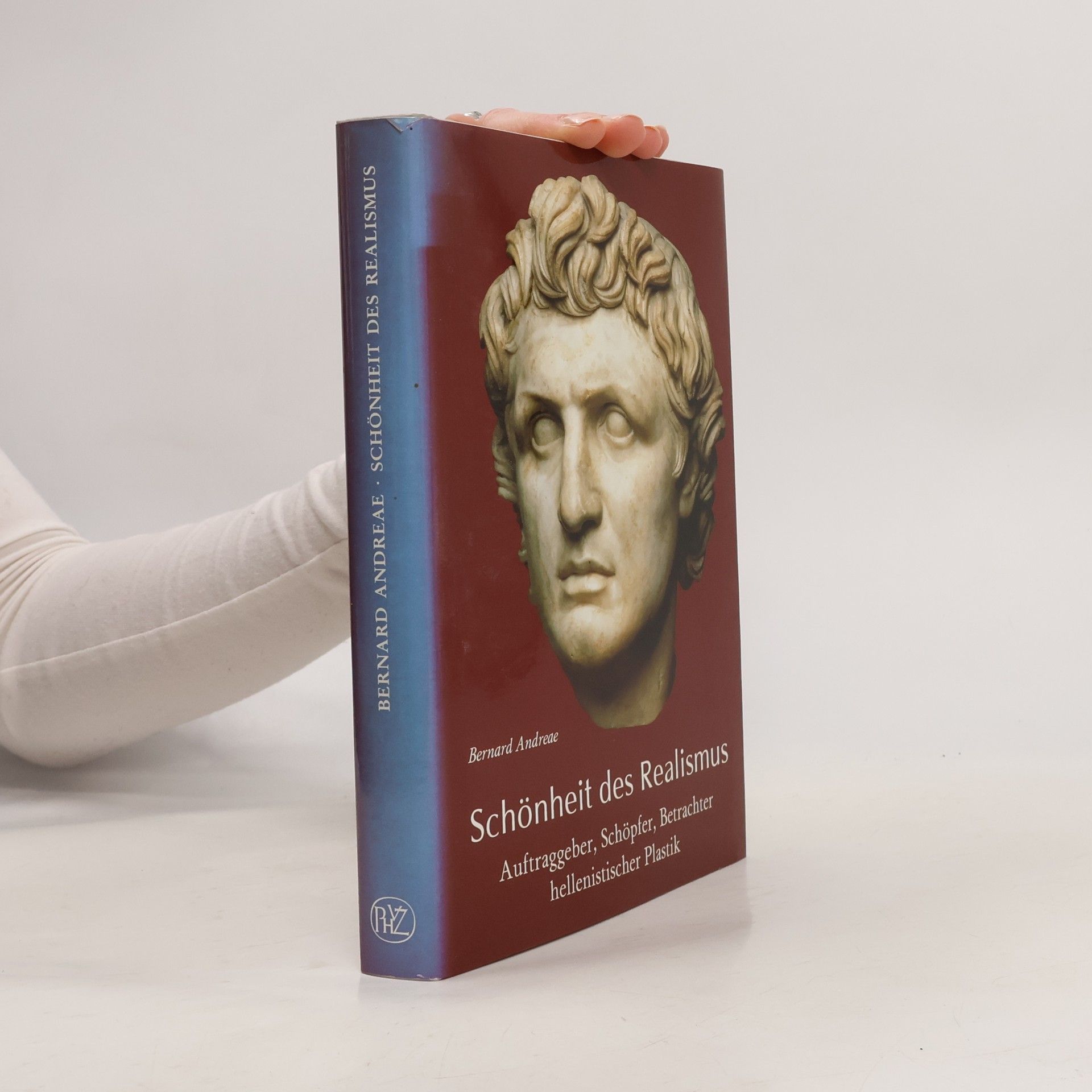

Kulturgeschichte der antiken Welt: Schönheit des Realismus

Auftraggeber, Schöpfer, Betrachter hellenistischer Plastik

- 336 Seiten

- 12 Lesestunden

German