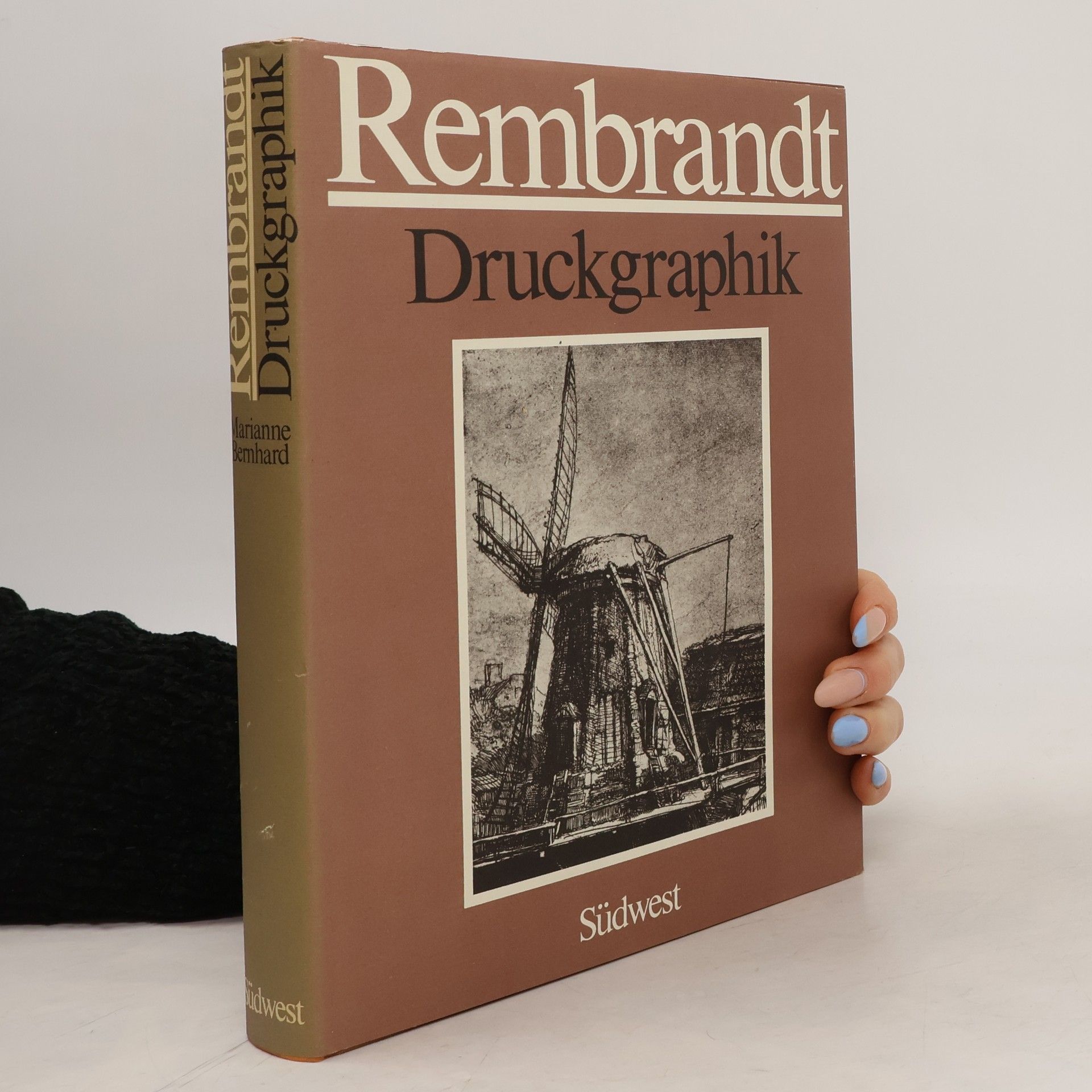

Dieses Buch uber die wiedergefundene Gemalde des grossartigen Malers Rembrandt ist ein unveranderter, hochwertiger Nachdruck der Originalausgabe von 1923. Illustriert mit uber 125 historischen Abbildungen. Der Vero Verlag ist Herausgeber von Literatur zu unterschiedlichen Themengebieten wie Forschung und Wissenschaft, Reisen und Expeditionen, Kochen und Ernahrung, Medizin und weiteren Genres. Der Schwerpunkt des Verlages liegt auf dem Erhalt historischer Literatur. Viele Werke historischer Schriftsteller und Wissenschaftler sind heute nur noch als Antiquitaten erhaltlich. Der Vero Verlag verlegt diese Bucher neu und tragt damit zum Erhalt selten gewordener Literatur und historischem Wissen auch fur die Zukunft bei."

Martina Sitt Bücher

Duell an der Wand

- 149 Seiten

- 6 Lesestunden

Carl Friedrich Lessing

- 176 Seiten

- 7 Lesestunden

Vom Salpetergeschäft zum Sammlerglück

Die Gemäldesammlung Eduard F. Weber – glanzvoll und doch verschmäht

- 161 Seiten

- 6 Lesestunden

Blickspiele

- 64 Seiten

- 3 Lesestunden

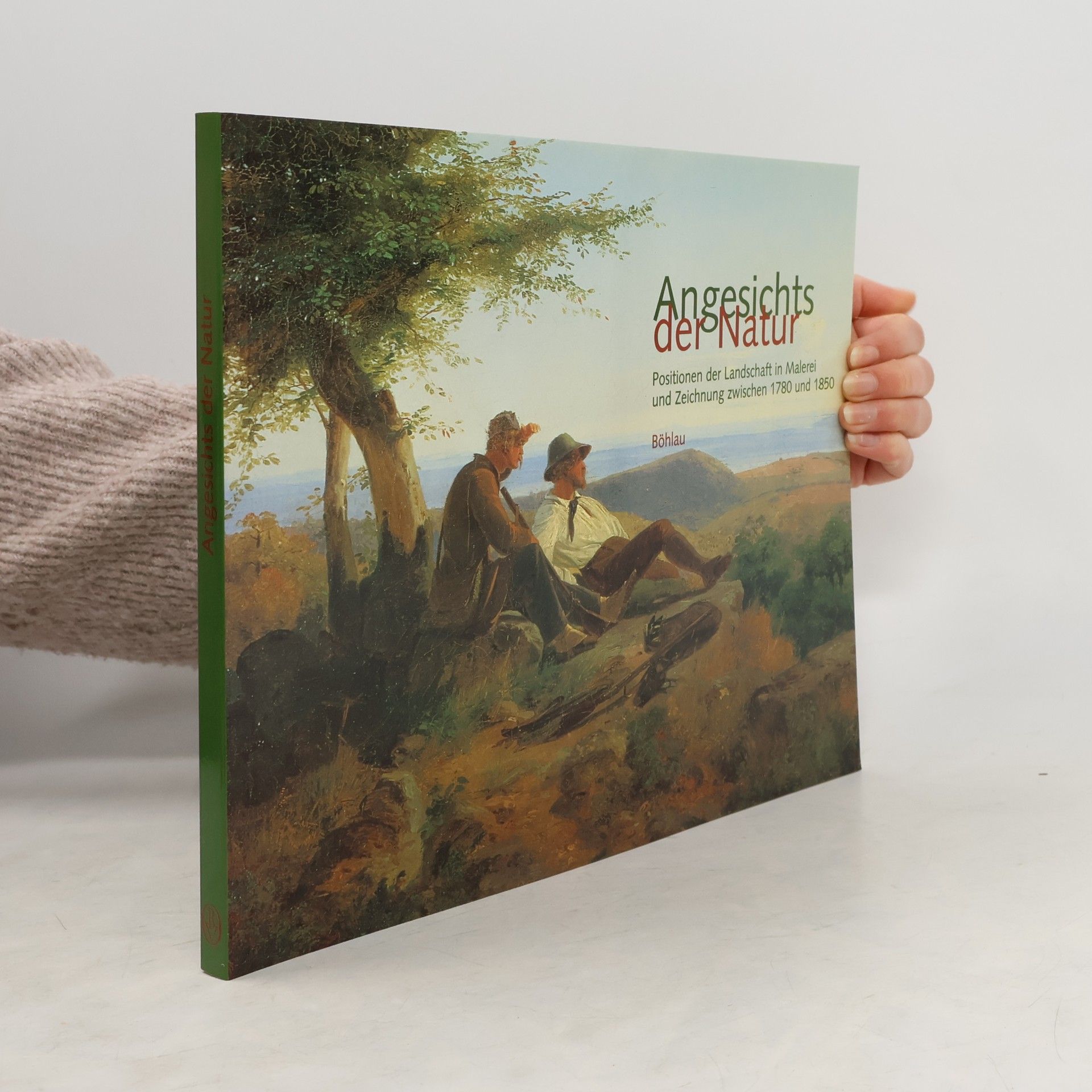

Angesichts der Natur

- 175 Seiten

- 7 Lesestunden

Kriterien der Kunstkritik

- 236 Seiten

- 9 Lesestunden

Im Dresdner Wohnhaus des Malers Gerhard von Kügelgen verkehrten nicht nur bekannte Künstler und Schriftsteller wie Goethe und Caspar David Friedrich, sondern auch viele namhafte Künstlerinnen, die ihn als Lehrer betrachteten. Diese talentierten, modernen Frauen bahnten sich erfolgreich ihren Weg durch eine männerdominierte Kunstwelt, doch heute ist wenig über sie bekannt: Viele Werke sind ungenannt, einige hinter dem (angeheirateten) Familiennamen verborgen, und viele werden fälschlicherweise Männern zugeschrieben oder bleiben im Depot. Im Rahmen eines Projektseminars der Universität Kassel in Dresden 2021 wurden bedeutende Künstlerinnen und ihre Werke entdeckt. Die Studierenden agierten als Paten für diese Malerinnen und rekonstruierten die komplexen Netzwerke, in denen Künstler, Musiker und Schriftsteller in bürgerlichen Salons zusammenkamen. Der Fokus liegt auf den „frauenfreundlichen“ Jahren vor und nach 1800. In diesem Kontext wird auch das Arbeitsfeld der Reproduktion und Künstler-Kopie beleuchtet, das für die Ausbildung und Karrierechancen von Frauen entscheidend war. Die Texte schildern die individuellen Lebenswege von Künstlerinnen wie Caroline Bardua, Therese aus dem Winckel, Therese Richter und Dora Stock.

"Geeignet, junge Künstler zu belehren …"

- 261 Seiten

- 10 Lesestunden

Die 1777 gegründete Kasseler Kunstakademie wurde maßgeblich von Landgraf Friedrich II. und einem Direktor der Maler-Dynastie Tischbein geprägt, die beide den Aufklärungs-Ideen verpflichtet waren. Der intensive Austausch mit der französischen Akademie und Studienreisen nach Italien trugen zur Entwicklung der Akademie bei, die sich vor der französischen Revolution als geschätzte Institution etablierte, in der auch Frauen zugelassen waren. Diese besonderen Gründungsvoraussetzungen werden in einer umfassenden Übersicht dargestellt. Wilhelm Knackfuß hatte 1908 bereits die Geschichte der Akademie behandelt, jedoch ohne Quellenangaben und Künstlerdaten. Der vorliegende Aufsatzband bietet von der Gründungsphase bis 1830 eine Vielzahl an Daten, Fakten und Besonderheiten, ergänzt durch Regularien und Informationen über Repräsentanten. Ein detailliertes Register erfasst 60 Professoren, 160 Schüler und Stipendiaten sowie fast 70 Ehrenmitglieder und Funktionsträger. Zudem werden die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen der Gründung erläutert. Die Organisation der Künstlerausbildung in Kassel im späten 18. Jahrhundert wird hinsichtlich ihrer Grundsätze, Methoden und prägenden Personen beleuchtet, wodurch mehr Transparenz in das kulturelle Netzwerk und dessen Wechselwirkungen mit anderen Institutionen im In- und Ausland geschaffen wird.

Die Kasseler Hofbildhauer Heyd - eine Annäherung

- 78 Seiten

- 3 Lesestunden

In Kassel einen feuerspeienden Vulkan erschaffen und bis zum Lebensende ein schönes Haus aus dem Besitz des Landgrafen von Hessen-Kassel bewohnen, das dürfte sich der Hofbildhauer Ludwig Daniel Heyd für sein Leben in hessischen Diensten erhofft haben. Gemeinsam mit seinem Bruder Wolfgang erarbeitete er sich ab 1769 in Kassel eine ansehnliche Stellung am Hofe und wurde umfangreich an Arbeiten für Park und Schloss Wilhelmshöhe beteiligt. Als langjährige Mitglieder der 1777 gegründeten Kasseler Kunstakademie wurde das Werk der Brüder überregional wahrgenommen.