Internationale Wissenschaftler und Publizisten befassen sich mit Fragen der modernen Evolutionsforschung. Die Vielfalt und Wandelbarkeit des Lebens ist durch eine fast vier Milliarden Jahre alte Stammesgeschichte verbunden. Wesentliche Gesetzmäßigkeiten der Evolution sind bekannt, doch viele Details bleiben unklar, und es wird oft gefragt, ob naturwissenschaftliche Theorien ausreichen, um die Vielfalt der Lebensformen zu erklären. Geistes- und Kulturwissenschaften spielen eine bedeutende Rolle im Verständnis der Entwicklungsgeschichte. Evolution umfasst nicht nur die Optimierung morphologischer und molekularer Merkmale, sondern auch die Entwicklung sozialer, politischer, kultureller, moralischer und religiöser Strukturen. Das Buch enthält Beiträge zu verschiedenen Aspekten der Evolutionstheorie, darunter die historische Entwicklung der Ideen, die molekulare Basis biologischer Evolution, die Entstehung des Lebens und die Evolution im Pflanzenreich. Es wird auch auf die Evolution von Tieren, wie Walen und Riesensauriern, eingegangen sowie auf die evolutionären Wurzeln von Ethik und Moral. Die Diskussion umfasst sowohl klassische als auch alternative Perspektiven zur Evolutionsbiologie und beleuchtet die Schnittstellen zwischen Natur- und Geisteswissenschaften.

Norbert Elsner Bücher

Jede Zeit hat ihr Bild vom Gehirn entwickelt und die Frage aufgeworfen, ob Geist und Bewusstsein aus seinen Funktionen erklärbar sind und ob man diese Leistungen maschinell nachahmen kann. In diesem Band präsentieren namhafte Vertreter aus Philosophie, Neurobiologie, Psychiatrie, Neurologie, Psychologie und Musikwissenschaft die Vielfalt der modernen Hirnforschung. Es werden sowohl philosophische als auch erkenntnistheoretische Aspekte behandelt, ebenso wie biologische und medizinische Fragen. Moderne bildgebende Verfahren, die in der Grundlagenforschung und Klinik von Bedeutung sind, werden vorgestellt. Weitere Themen sind die Gehirnleistungen bei Sprach- und Musikerkennung sowie die neurobiologischen Grundlagen der Erfahrungsbildung. Beiträge umfassen unter anderem die Suche nach dem Ort der Seele, die materielle Organisation menschlichen Denkens durch Magnetresonanz-Tomografie, die Neurobiologie der Sprachverarbeitung und die Verarbeitung von Musik im Gehirn. Auch die neurobiologische Verankerung von Erfahrungen, Neuroplastizität bei neurologischen Erkrankungen und die Evolution von Geist und Bewusstsein werden thematisiert. Der Band schließt mit der Frage, ob psychische Tätigkeiten nachgeahmt werden können und diskutiert Unterschiede zwischen Gehirn und Geist.

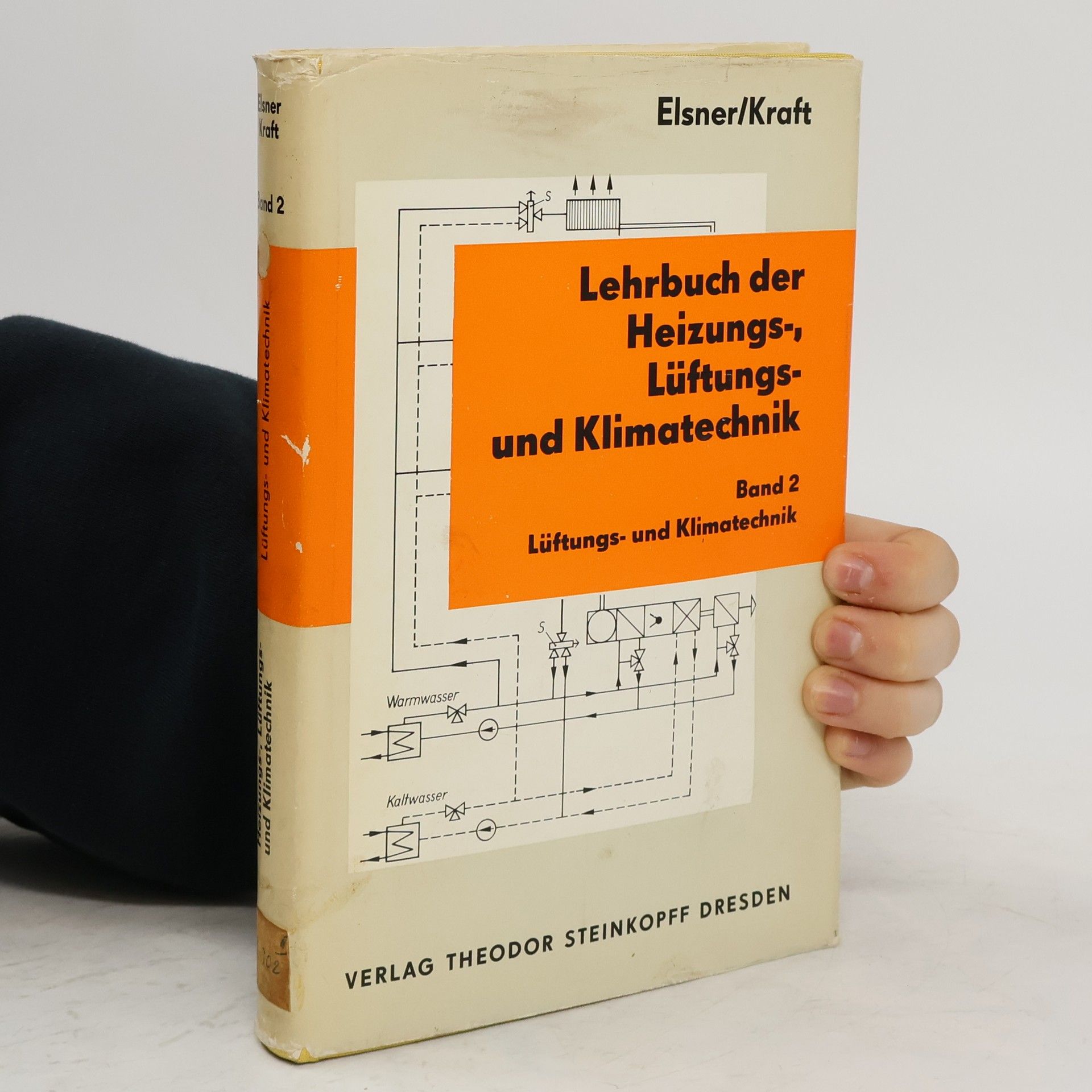

Grundlagen der technischen Thermodynamik

- 641 Seiten

- 23 Lesestunden

German