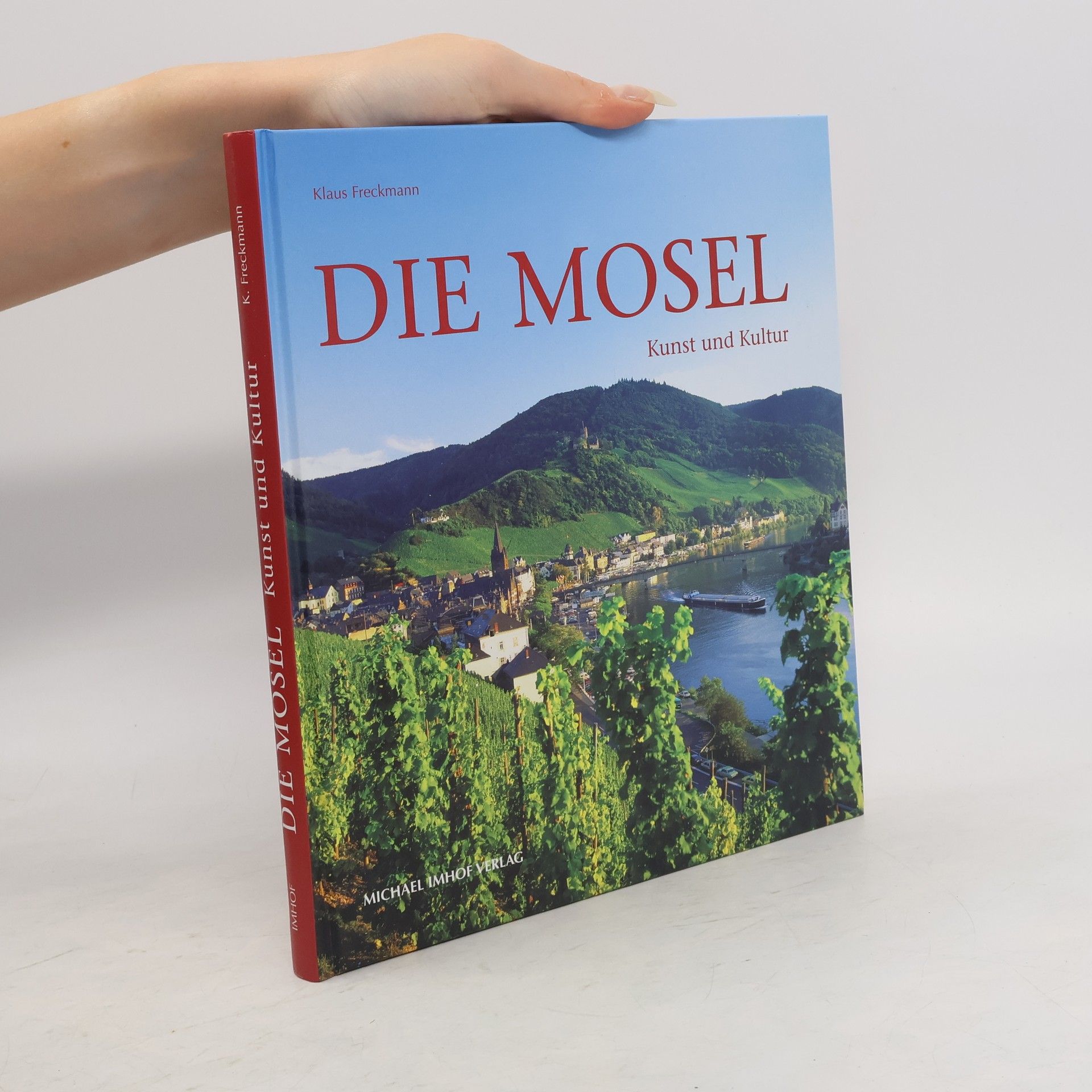

Die Mosel

- 160 Seiten

- 6 Lesestunden

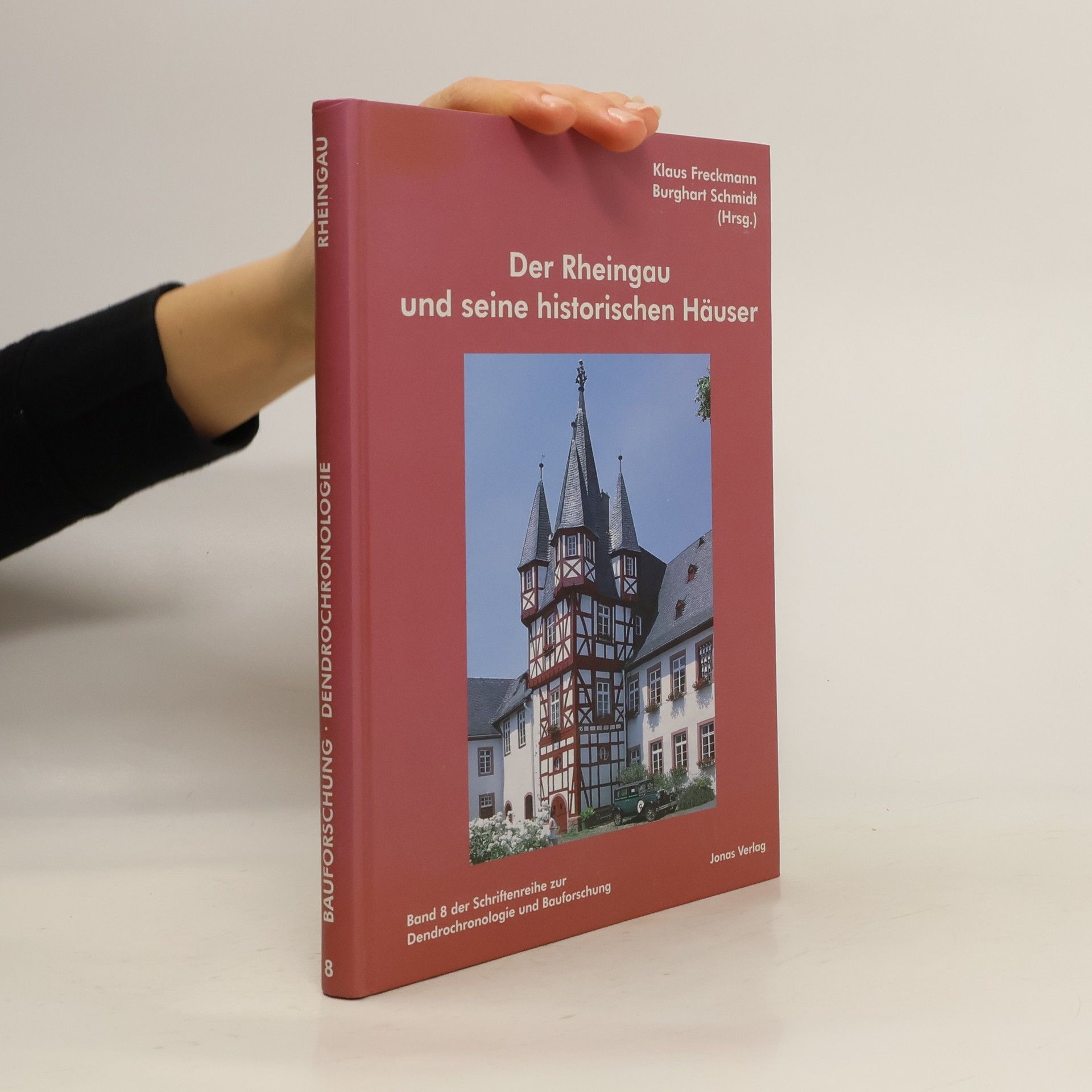

Der Rheingau – von der Natur verwöhnt und zudem die zentrale rheinische Kulturlandschaft par excellence! Einerseits ein über Jahrhunderte in sich geschlossenes kurmainzisches Territorium, andererseits Transfergebiet des mitteleuropäischen Handels, zeigt sich hier eine Region mit einem besonderen Flair. Diesen Charme spiegeln die vom Weinbau geprägten Dörfer und kleinen Städte wider. Die vorliegende Arbeit gründet auf jüngsten dendrochronologischen Forschungen, die genaue Auskunft über die Entstehungszeit wichtiger historischer und ortsprägender Bauten geben. Rund einhundert Häuser wurden mit Hilfe dieser naturwissenschaftlichen Methode sowie nach konstruktiven und stilistischen Kriterien untersucht. Es zeichnet sich ein faszinierendes Spektrum von Fachwerk- und Massivbauten, von Bürgerhäusern und ehemaligen Kloster- und Adelshöfen ab. Die Studie geht von der mittelalterlichen Bausubstanz aus und erschließt – darauf basierend – die neuzeitliche Architektur.

Architektur- und Kunsthistoriker sowie Volkskundler und Dendrochronologen geben einen Überblick über die bauliche Entwicklung in den ländlichen Regionen der Pfalz vom 16. bis ins frühe 20. Jahrhundert, dokumentiert anhand zahlreicher Fotos und Bauaufmaße. Trotz mancher Kriegsverluste und vielfältiger Eingriffe in die bauliche Substanz hat sich noch eine beachtliche Zahl historischer Bauten erhalten.

Ein Handbuch, [erschienen zur Ausstellung "Von Saint Hubert in den Ardennen zu St. Hubert am Niederrhein" im Niederrheinischen Museum für Volkskunde und Kulturgeschichte Kevelaer vom 11. Dezember 1994 bis zum 26. März 1995]