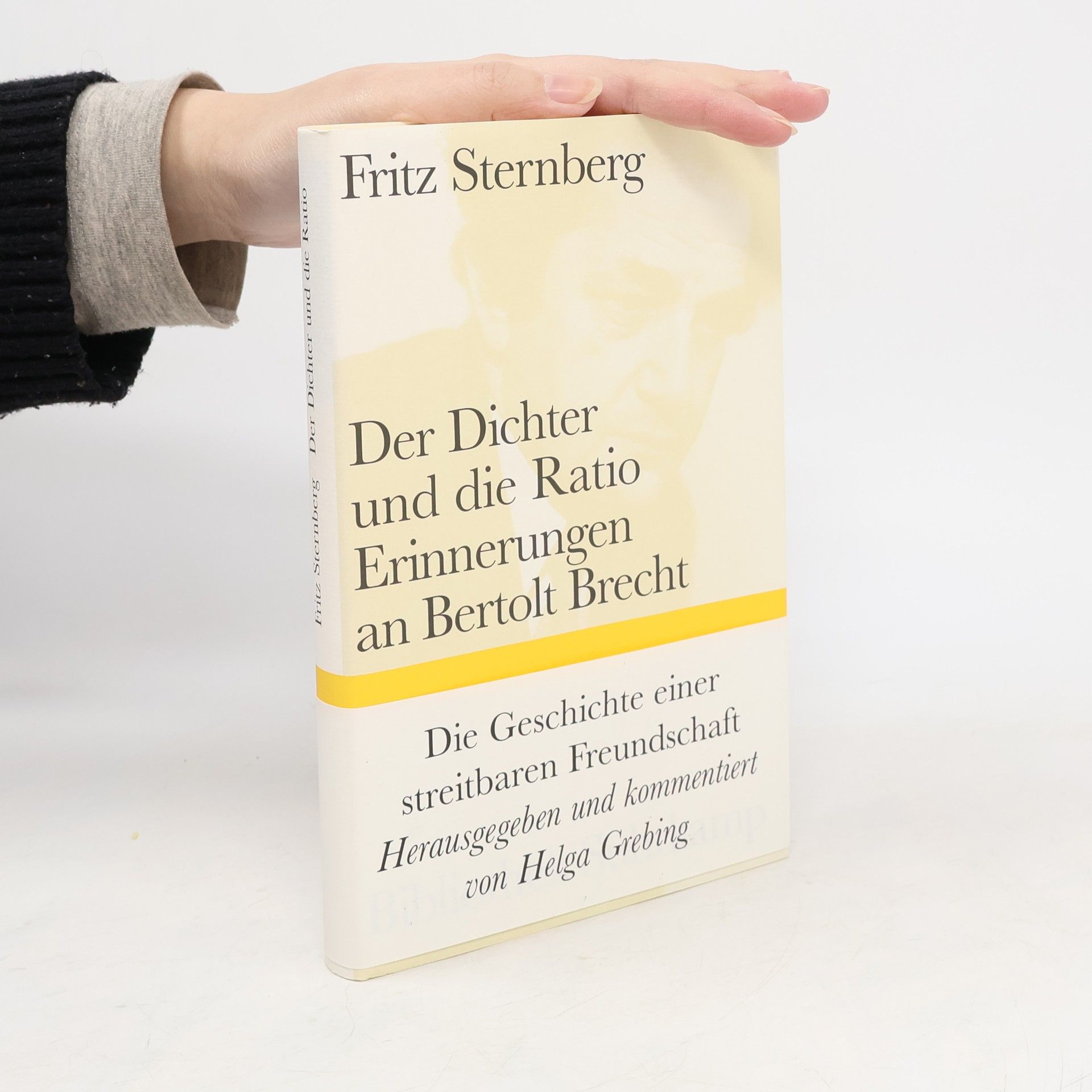

»Meinem ersten Lehrer!«, schrieb Bertolt Brecht seinem Gesprächspartner und Freund Fritz Sternberg 1927 in ein Exemplar von »Mann ist Mann«. Sternberg und Brecht lernten sich 1927 in Berlin kennen. (Da hatte Sternberg soeben sein Buch Der Imperialismus veröffentlicht.) Ihr letztes Treffen fand 1947 in Kalifornien statt. In den ersten Jahren versuchten beide, der marxistische Theoretiker und der bereits erfolgreiche Dramatiker und Regisseur, die historischen, politischen und ästhetischen Bedingungen eingreifender Gegenwartsdramatik zu ergründen. Und bald darauf, durchaus im Zusammenhang damit, auch die Frage zu beantworten: Wie kann das Theater zum Kampf gegen den Nationalsozialismus beitragen? Darum stritten die beiden, scharfsinnig und leidenschaftlich, und davon handeln Sternbergs Erinnerungen. Ihre Auseinandersetzung ging aber auch bis in die Exilzeit hinein um ihre immer unterschiedlicher werdende Einschätzung der Kommunistischen Parteien und der Sowjetunion. Daher die Bedeutung des schmalen Buchs, wie Helga Grebing, Historikerin und Politikwissenschaftlerin, in ihrem Nachwort erklärt.

Helga Grebing Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

Arbeiterbewegung in Berlin

- 133 Seiten

- 5 Lesestunden

Die Arbeiterbewegung in Berlin kann auf eine lange Tradition und eine wechselvolle Geschichte zurückblicken – von den revolutionären Anfängen 1848 und der Gründung der ersten Arbeiterparteien über den Kampf um gleiche politische Rechte, den Aufstieg der Gewerkschaften und die Ausbildung eines lebensweltlichen Arbeitermilieus bis hin zu Verfolgung und Widerstand während der NS-Zeit und zur Wiederbelebung der Arbeiterbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg. In diesem historischen Reiseführer werden Wohnorte, Wirkungsstätten und Biografien von ausgewählten Persönlichkeiten der Arbeiterbewegung vorgestellt; er informiert über Gewerkschaften, Vereine und Verbände der Arbeiterkulturbewegung, über moderne Siedlungsbauten und letzte Ruhestätten. 160 historische und aktuelle Abbildungen sowie mehrere Karten erleichtern die Spurensuche vor Ort.