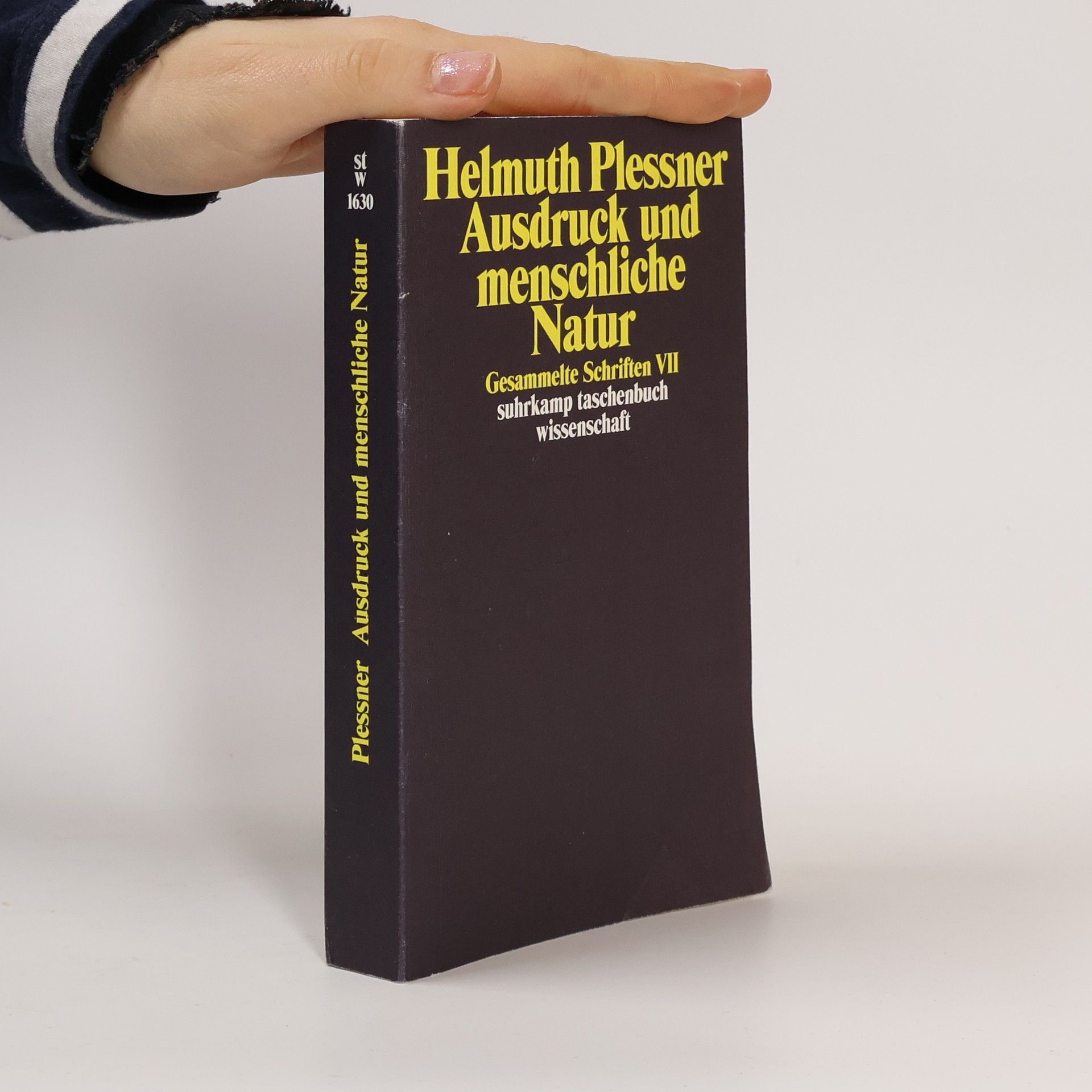

Gesammelte Schriften - 7: Ausdruck und menschliche Natur

Gesammelte Schriften in zehn Bänden, Band sieben.

- 496 Seiten

- 18 Lesestunden

Die berühmte Studie zu einem zentralen Thema wird durch eine umfassende Analyse und tiefgehende Einblicke ergänzt. Der Autor beleuchtet sowohl historische als auch zeitgenössische Perspektiven und bietet eine kritische Auseinandersetzung mit den zugrunde liegenden Theorien. Durch anschauliche Beispiele und fundierte Argumente wird der Leser dazu angeregt, eigene Überlegungen anzustellen und die Thematik aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Die Verbindung von Theorie und Praxis macht das Werk zu einer wertvollen Ressource für Interessierte und Fachleute gleichermaßen.