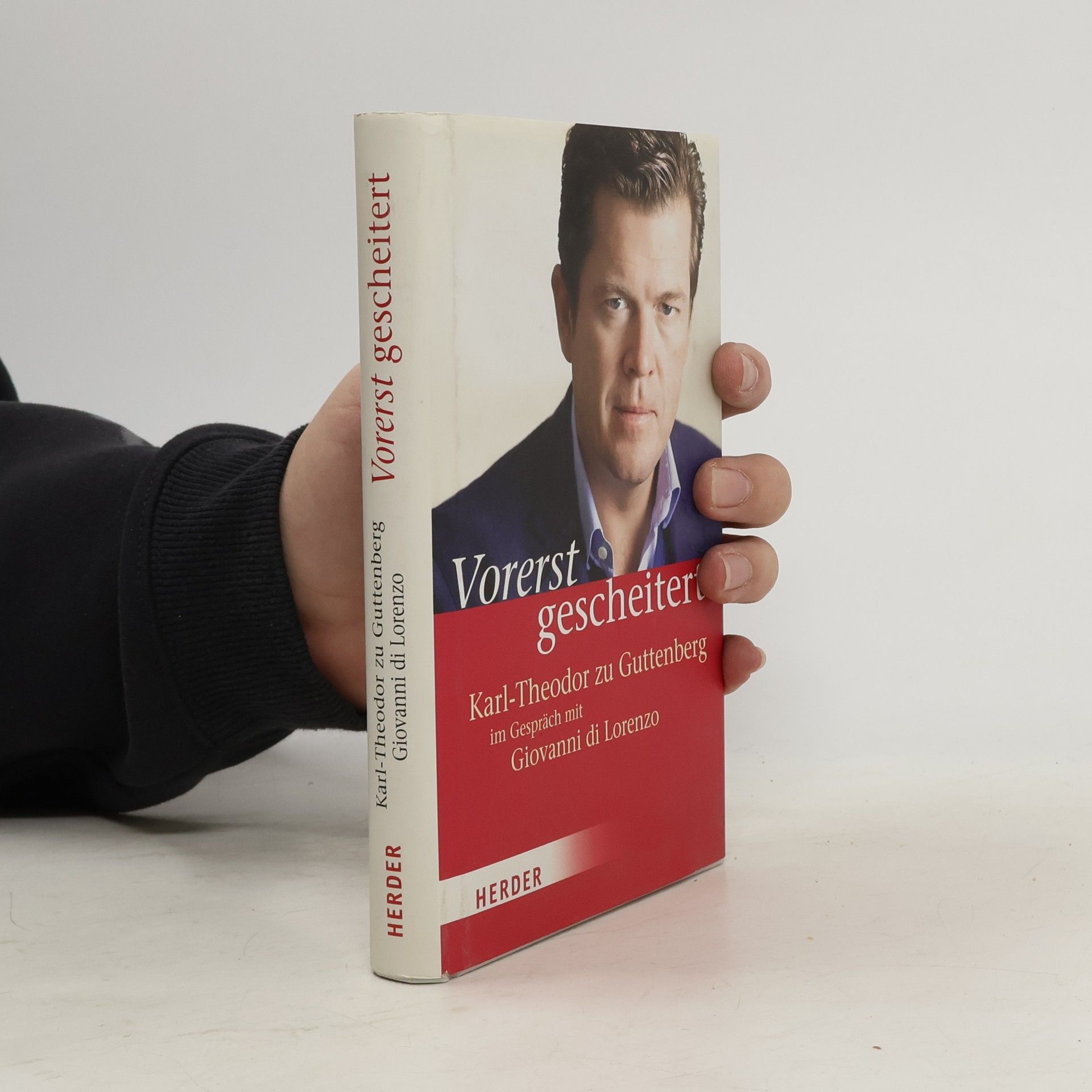

Vorerst gescheitert

- 208 Seiten

- 8 Lesestunden

Erstmals seit seinem Rücktritt von allen Ämtern steht Karl-Theodor zu Guttenberg Rede und Antwort. Mit „Zeit“-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo spricht er offen und ausführlich über seinen aufsehenerregenden Fall und seine Zukunft. In einem Schlagabtausch unterhalten sich Giovanni di Lorenzo und Karl-Theodor zu Guttenberg über die Plagiats-Affäre und deren Folgen. Sie sprechen über zu Guttenbergs Herkunft und seine Familie, über die Zeit als politischer Überflieger im Wirtschafts- sowie im Verteidigungsministerium, über seinen Umgang mit den eigenen Fehlern, über die Zeit nach dem Rücktritt; und über die Voraussetzungen für die Rückkehr eines immer noch enorm populären Politikers. Es geht auch um die großen Themen der Zeit: der schlechte Zustand der deutschen Politik und Parteien und was dagegen getan werden müsste, die Macht und die Mechanismen der Medien sowie notwendige Schritte in der Europa- und Außenpolitik. Ein Buch, das die Person Guttenberg beleuchtet, neue Einsichten in seinen Fall bietet und gleichzeitig Ausblick auf das gibt, was eines der größten politischen Talente gegenwärtig und in Zukunft bewegt.