Jörg Drews Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

Nach soviel Unsinn und Irrfahrt

- 133 Seiten

- 5 Lesestunden

Liebesgedichte von Gottfried Benn bis Ernst Jandl Liebesgedichte nach 1945 fasst die Formen und Sprechweisen zusammen, zu denen die Dichter in den letzten fünfzig Jahren gefunden haben, von sinnlichen bis zu geistigen, von sexuellen bis zu zärtlichen, vom Jubel bis zur Verfluchung. Liebesgedichte von Erich Fried, Günter Eich, Paul Celan, Christine Lavant, Ernst Jandl, Friederike Mayröcker, Karl Krolow, H. C. Artmann, Gottfried Benn, Bert Brecht, Hans Magnus Enzensberger und vielen anderen.

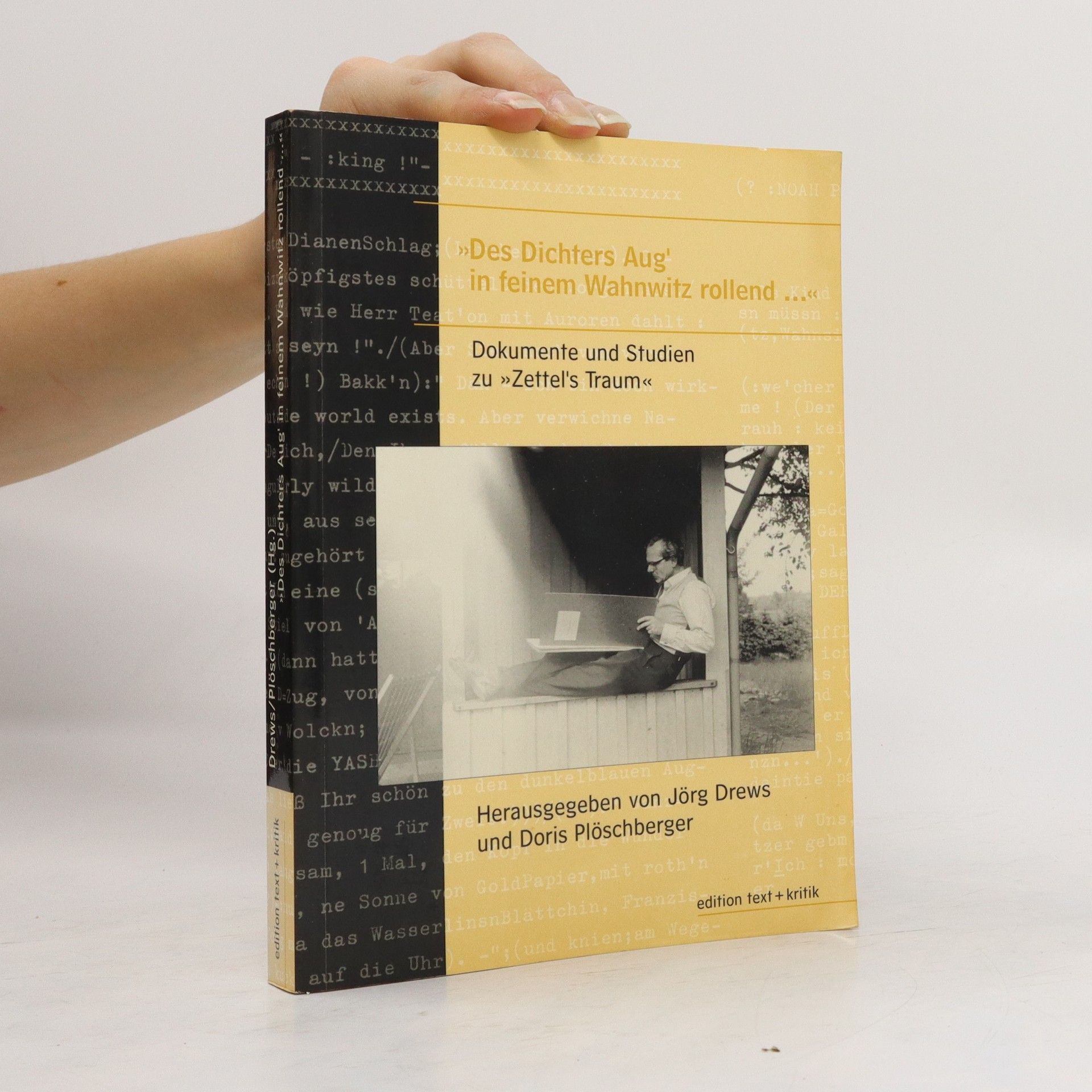

„Zettel's Traum“ ist das bekannteste und zugleich unerforschte Werk von Arno Schmidt. Bei seiner Veröffentlichung im April 1970 sorgte das 8,6 kg schwere Buch für Aufsehen und wurde sofort raubgedruckt. Während einige Leser von der Komplexität begeistert sind, empfinden andere Resignation, da die 1.334 großformatigen Seiten kaum untersucht wurden. 30 Jahre nach der Erstveröffentlichung haben Doris Plöschberger und Jörg Drews Dokumente zur Entstehung und Publikation zusammengetragen, darunter Briefe von Arno und Alice Schmidt an Ernst Krawehl, ein vollständiges Interview mit Arno Schmidt und Gespräche mit den Raubdruckern. Der zweite Teil des Bandes bietet Studien zu Struktur und Motiven des Werkes, zu den Bildern, die darin vorkommen, sowie zu den Masken und Metamorphosen der Figuren. Es wird auch auf das Geisterpersonal, die Sirenen und Teufelinnen eingegangen, die nicht nur in diesem Werk, sondern auch in Schmidts Jugenderzählungen präsent sind. Zudem wird das Spannungsfeld zwischen Wunsch und Wirklichkeit bei Schmidt thematisiert. Berichte von „Spiegel“-Reportern, Verlagsvertretern und Literaturkritikern beleuchten den Umgang mit dem Buch, seine Qualitäten und die Gründe für gelegentliche Längen. Claude Riehl, Sabine Kyora und andere Autoren reflektieren über dieses „irrealencyklopädische“ Werk.

Um zwölf Uhr ist es Sommer

- 238 Seiten

- 9 Lesestunden

Gedichte, Sprechtexte, Chansons, Theaterstücke, ProsaReclam 18055

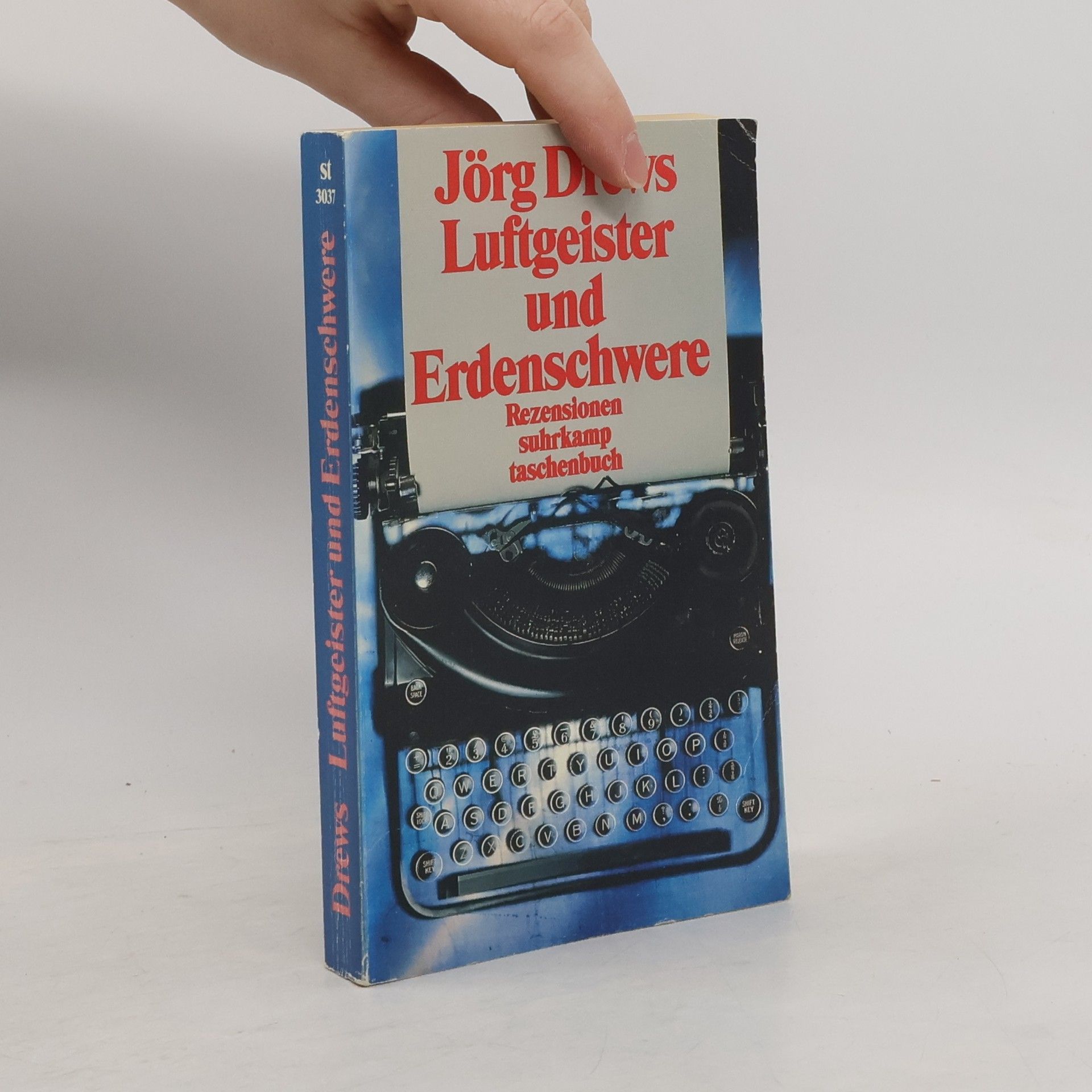

Suhrkamp Taschenbuch - 3037: Luftgeister und Erdenschwere

Rezensionen deutschsprachiger Literatur 1967-1999

- 299 Seiten

- 11 Lesestunden

Dichter beschimpfen Dichter

ein zweites Alphabet harter Urteile

Dichter beschimpfen Dichter

- 208 Seiten

- 8 Lesestunden

In dieser erweiterten Neuausgabe versammelt Jörg Drews die schärfsten und witzigsten literarischen Kritiken von Autoren über ihre Kollegen, eine Tradition, die von der Antike bis zur Gegenwart reicht. Während in vielen Berufen ein respektvoller Umgang unter Kollegen erwartet wird, ist es unter Schriftstellern üblich, mit scharfen Urteilen nicht hinter dem Berg zu halten. Diese Sammlung bietet einen Einblick in die Kunst der literarischen Invektive, die von Größen wie Georg Christoph Lichtenberg, Gottfried Benn, Arno Schmidt und Eckhard Henscheid meisterhaft beherrscht wird. Die Zitate sind sowohl amüsant als auch scharfsinnig und zeigen die Vielfalt der Meinungen über literarische Werke. So äußert Cocteau über Anouilh, dass dessen Publikum die einzige „Mätresse“ sei, während Robert Gernhardt Heinrich Bölls Romane mit einem spöttischen Vers vergleicht. Else Lasker-Schüler beschreibt Stefan George als jemanden, der seine Gedichte „manikürt“, und Borges bemängelt die abfallende Qualität von „Hundert Jahre Einsamkeit“. Auch Arno Schmidt und Eckhard Henscheid lassen sich nicht lumpen, wenn sie ihre Urteile fällen, und Samuel Pepys findet Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“ schlichtweg geschmacklos. Diese Sammlung bietet eine unterhaltsame und lehrreiche Perspektive auf die literarische Kritik.

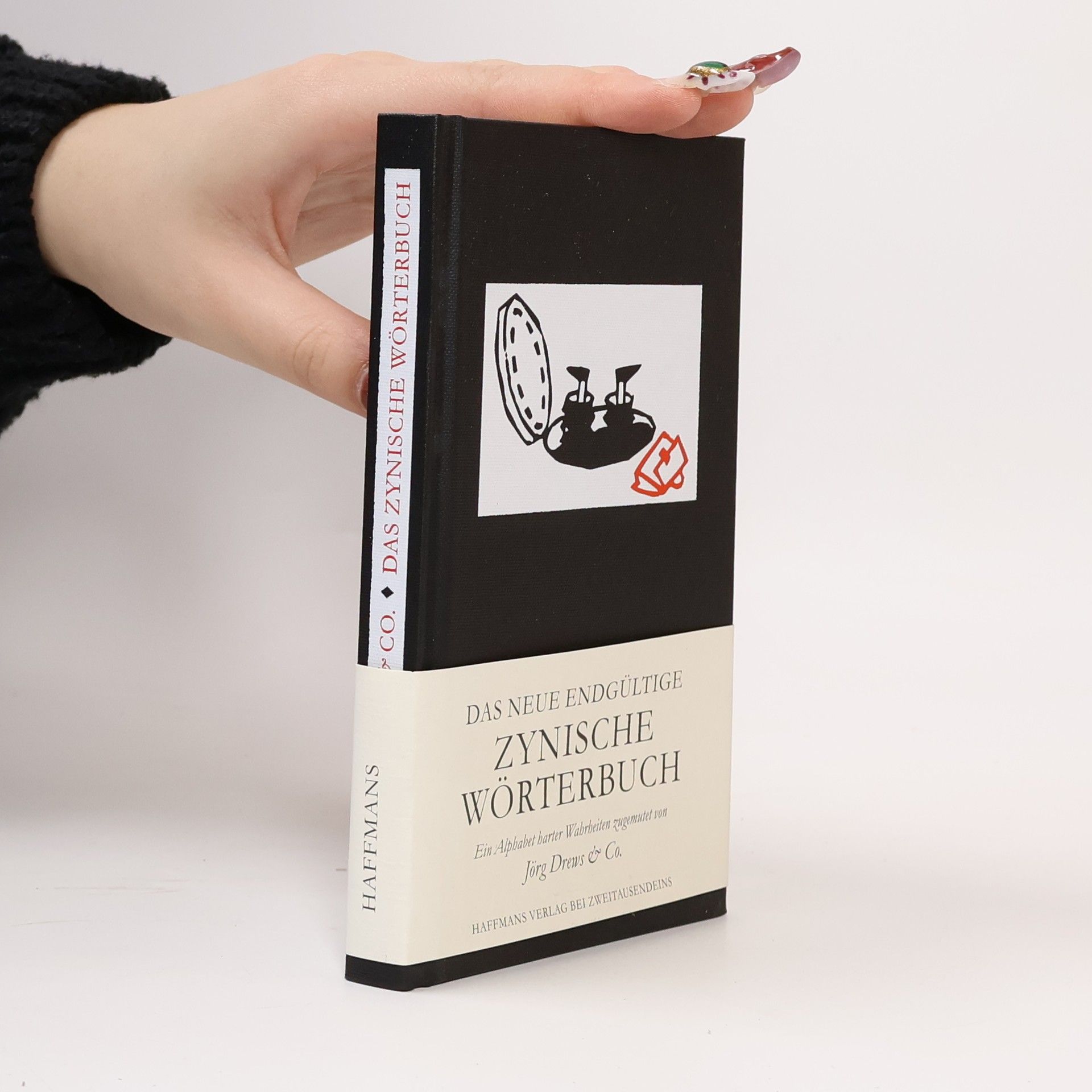

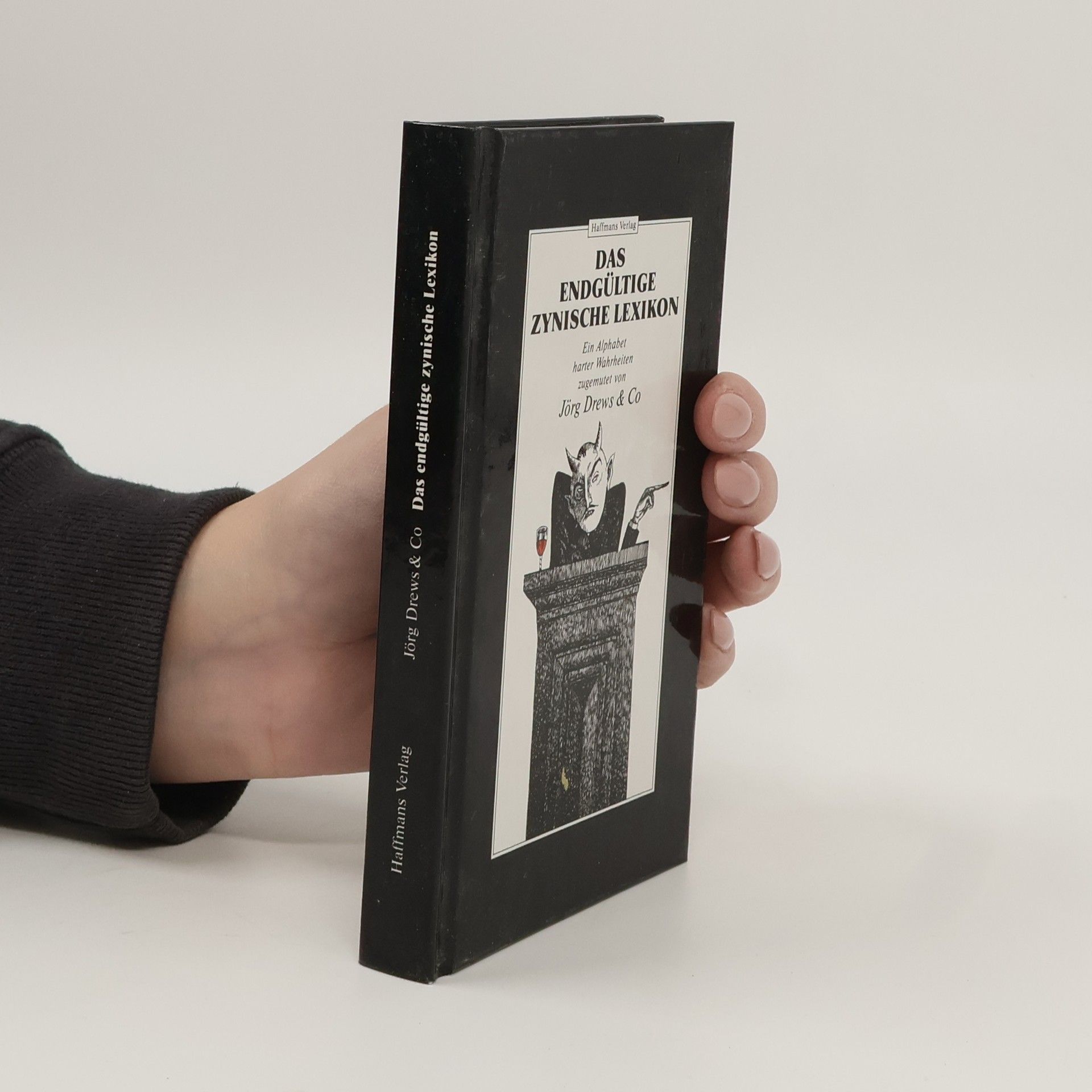

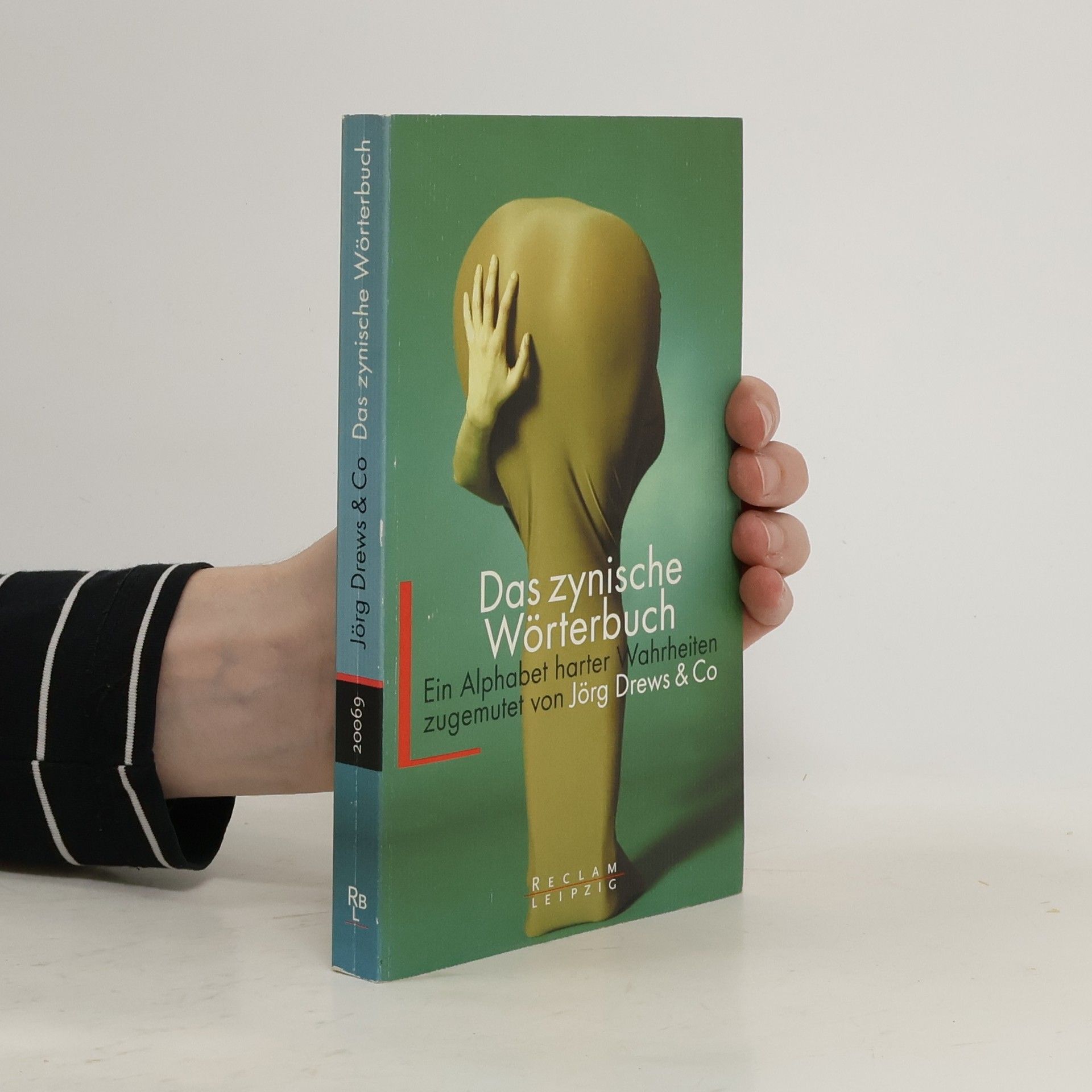

Das zynische Wörterbuch

- 190 Seiten

- 7 Lesestunden

Das zynische Wörterbuch dient der Zerstörung und Zersetzung. Es ist ein verantwortungsloses Unternehmen, das sich an verantwortungsbewußte, mit beiden Beinen im Leben stehende, an das Gute glaubende, pädagogische, engagierte, dynamische, sozial eingfestellte, soziakkritische, optimistische, aufbauende, mitmenschliche, gute und wertvolle Menschen wendet. Je heftiger der Ärger des Lesers, desto reiner die Freude bei Herausgeber und Verlag.

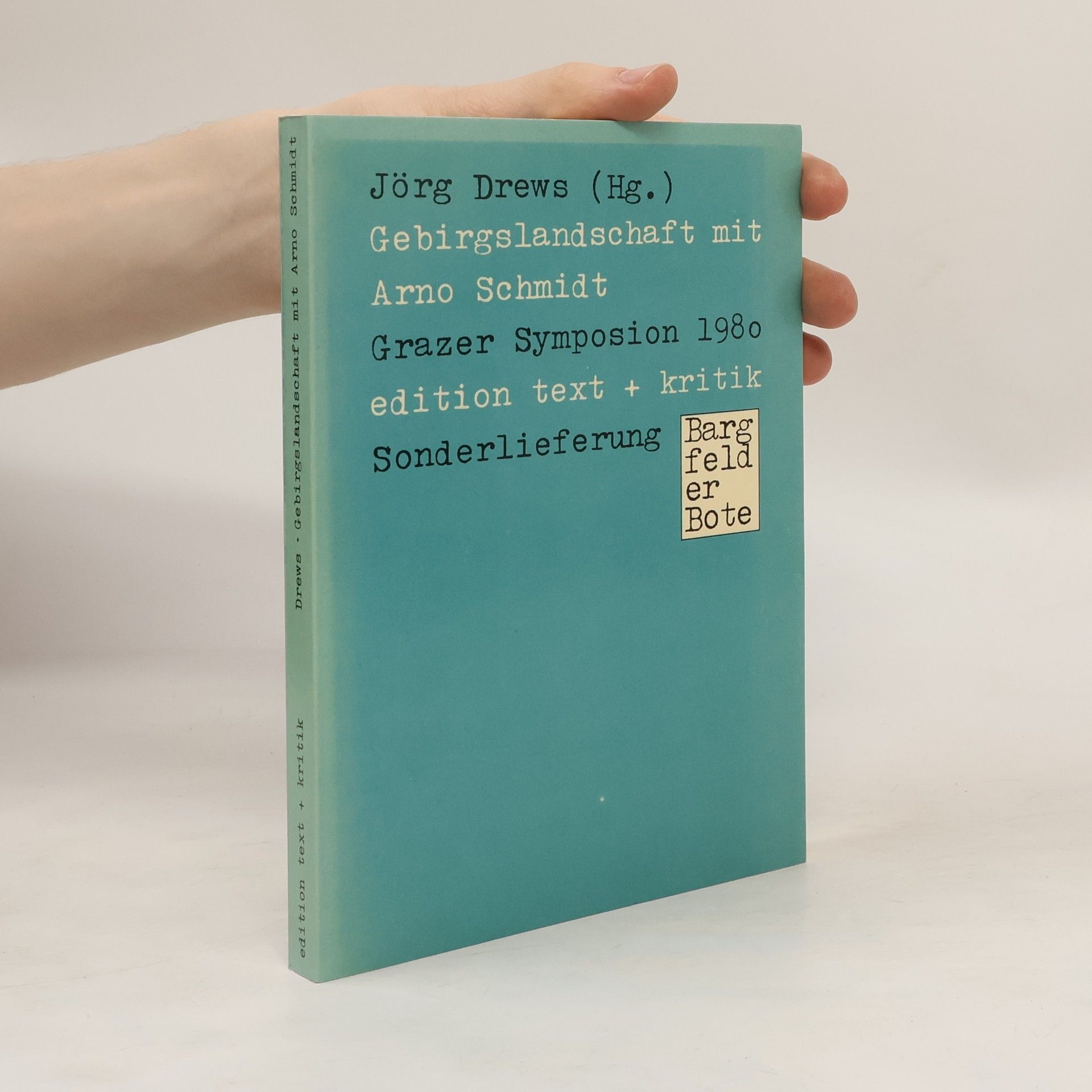

Im Rahmen des „Steirischen Herbstes“ 1980 tagte eine Gruppe von Arno-Schmidt-Forschern in Graz und stellte Überlegungen zum Werk des kurz davor, 1979, verstorbenen Autors an. Horst Thomé untersucht den „Leviathan“, Schmidts Erstling von 1949 und dessen Beziehungen zu Schopenhauers Philosophie; Reinhard Finke versucht, sich den Grundprinzipien der „faunischen“ Prosa Schmidts zu nähern; Kurt Scheel deckt die intrikaten Gründe für einige Metaphern in der Erzählung „Pocahontas“ auf; Wolfgang Pross beleuchtet die Beziehung von Schmidts Denken zu dem Philosophen Edgar Dacqué; Rudi Schweikert konstatiert Prallelen zwischen Arno Schmidts und Thomas Manns Umgang mit Mythen; Jörg Drews erörtert die Zusammenhänge zwischen Mythos und Psychoanalyse in Schmidts Erzählung „Caliban“; Lenz Prütting und Wolfram Schütte schließlich stellen Fragen nach dem Stand, den Methoden und dem Erkenntnisinteresse derer, die Schmidt so intensiv lesen und so unermüdlich auslegen, wie es dieser Sammelband zeigt.