Deutsche Literatur 2. 1320-1572

Eine Sozialgeschichte

Eine Sozialgeschichte

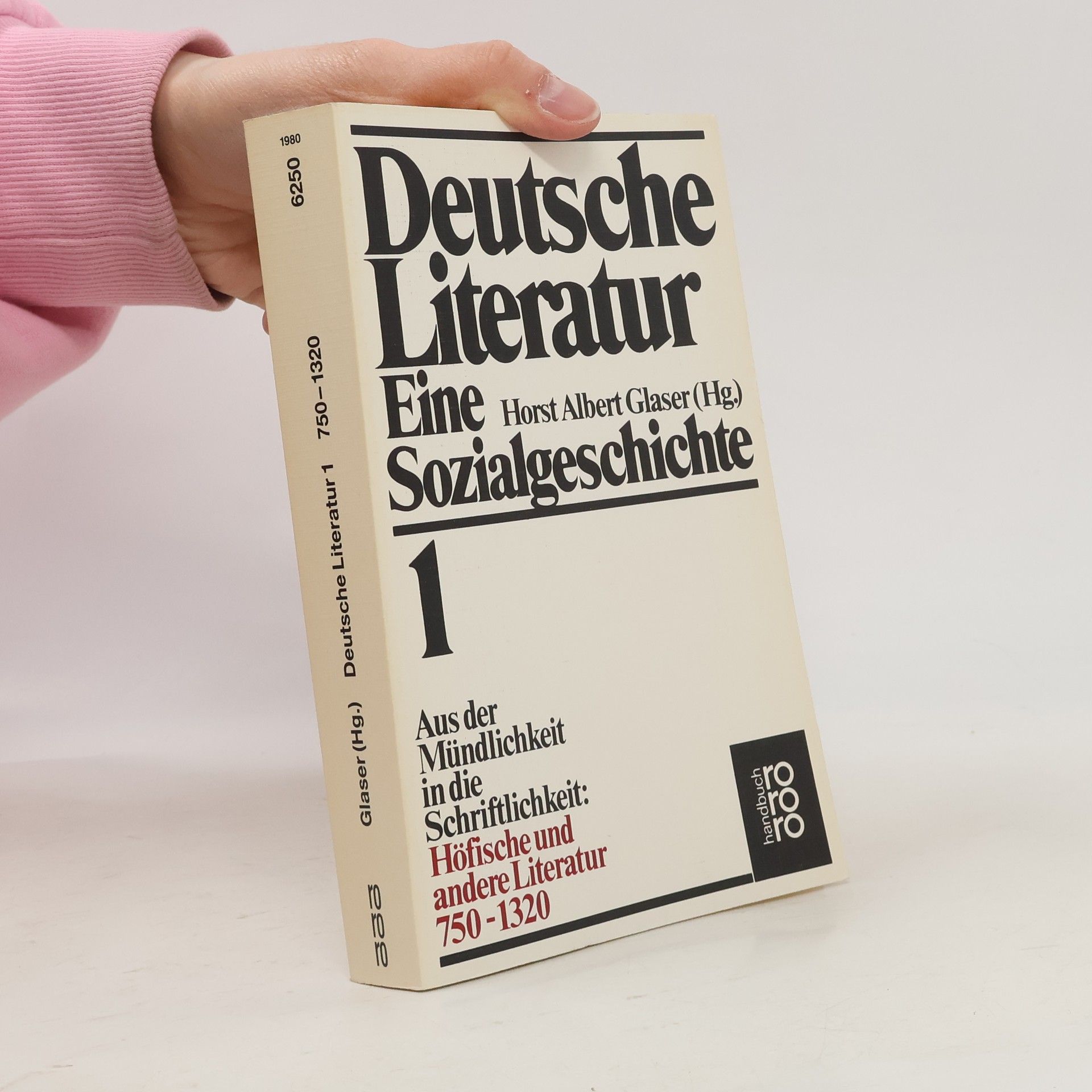

Höfische und andere Literatur, 750-1320

Liebertz-Grün, Ursula [Hrsg.]. Aus der Mündlichkeit in die Schriftlichkeit : Höfische und andere Literatur ; 750 - 1320. Herausgegeben von Ursula Liebertz-Grün. Reinbek, Rowohlt, 1988. 8°. 470 Seiten. Softcover / Kartoniert. Sehr guter Zustand. Kleine Stossspur an einer Kante. [Rororo ; 6250 : rororo-Handbuch].