Ernst Wilm (1901-1989) war Pfarrer in Mennighüffen und Widerstandskämpfer, der gegen die Euthanasie-Aktion der Nationalsozialisten protestierte und dafür im Konzentrationslager Dachau inhaftiert wurde. Von 1949 bis 1969 war er Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen. In diese Zeit fielen der Wiederaufbau der im Zweiten Weltkrieg zerstörten kirchlichen Gebäude, aber auch eine theologische Neubesinnung und kirchenrechtliche Neuordnung der westfälischen Kirche. Bei allen großen politischen Entscheidungen der Nachkriegszeit war Wilm auf Grund seines hohen moralischen Ansehens gefragt. Als Befürworter einer »gehorsamen Grenzüberschreitung« zwischen den feindlichen Lagern des Kalten Krieges und einer »stillen Wiedervereinigung« von Ost und West war Ernst Wilm ein Wegbereiter der Aussöhnung und des Friedens in Europa.

Bernd Hey Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

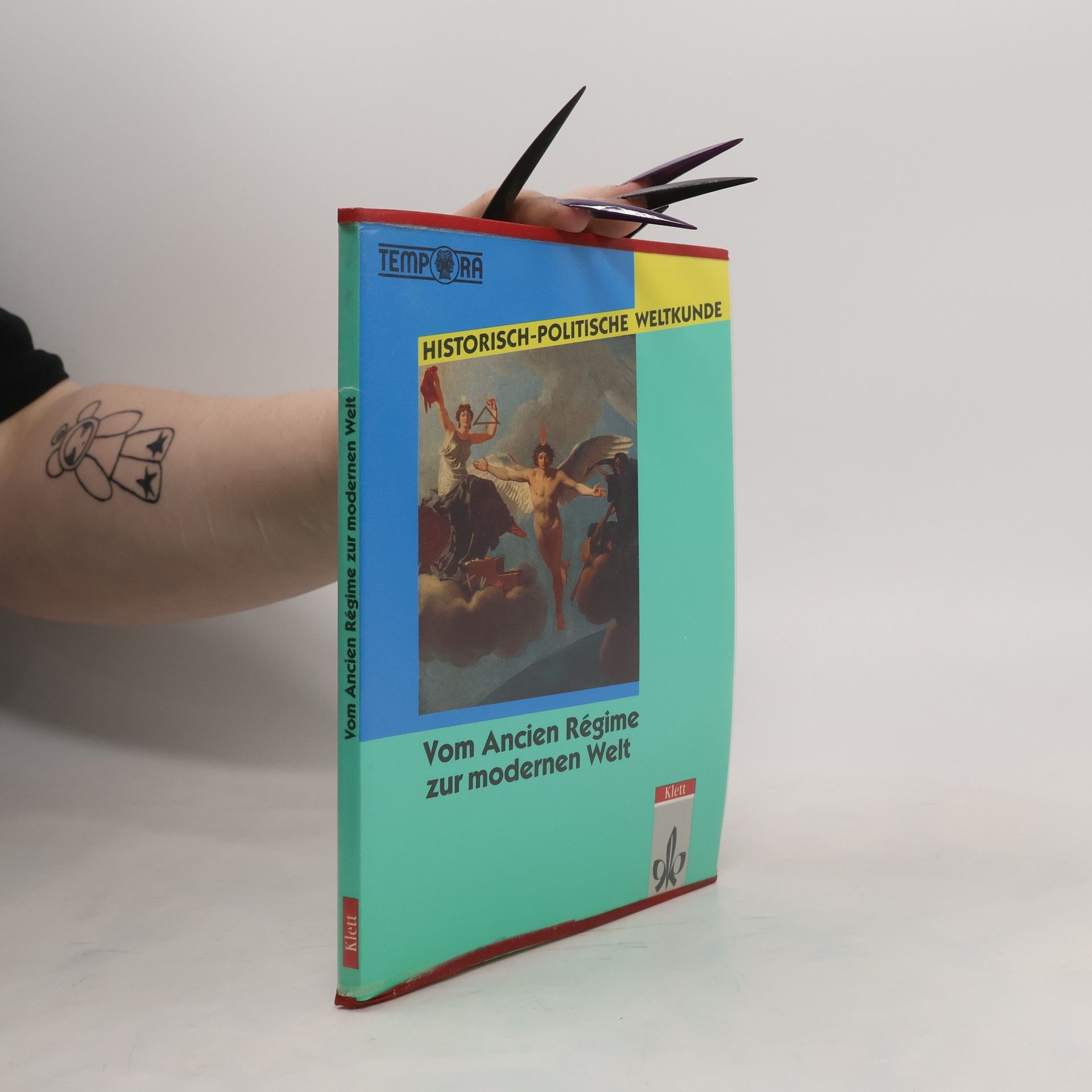

Historisch-politische Weltkunde, Vom Ancien Regime zur modernen Welt

- 161 Seiten

- 6 Lesestunden

Historisch-Politische Weltkunde, Der Frühmoderne Staat

- 200 Seiten

- 7 Lesestunden

Umgang mit Geschichte

- 240 Seiten

- 9 Lesestunden

Politische Weltkunde II.

Handreichungen für den Lehrer