Schönes alltäglich erleben

Über die Ästhetisierung der Kultur

Über die Ästhetisierung der Kultur

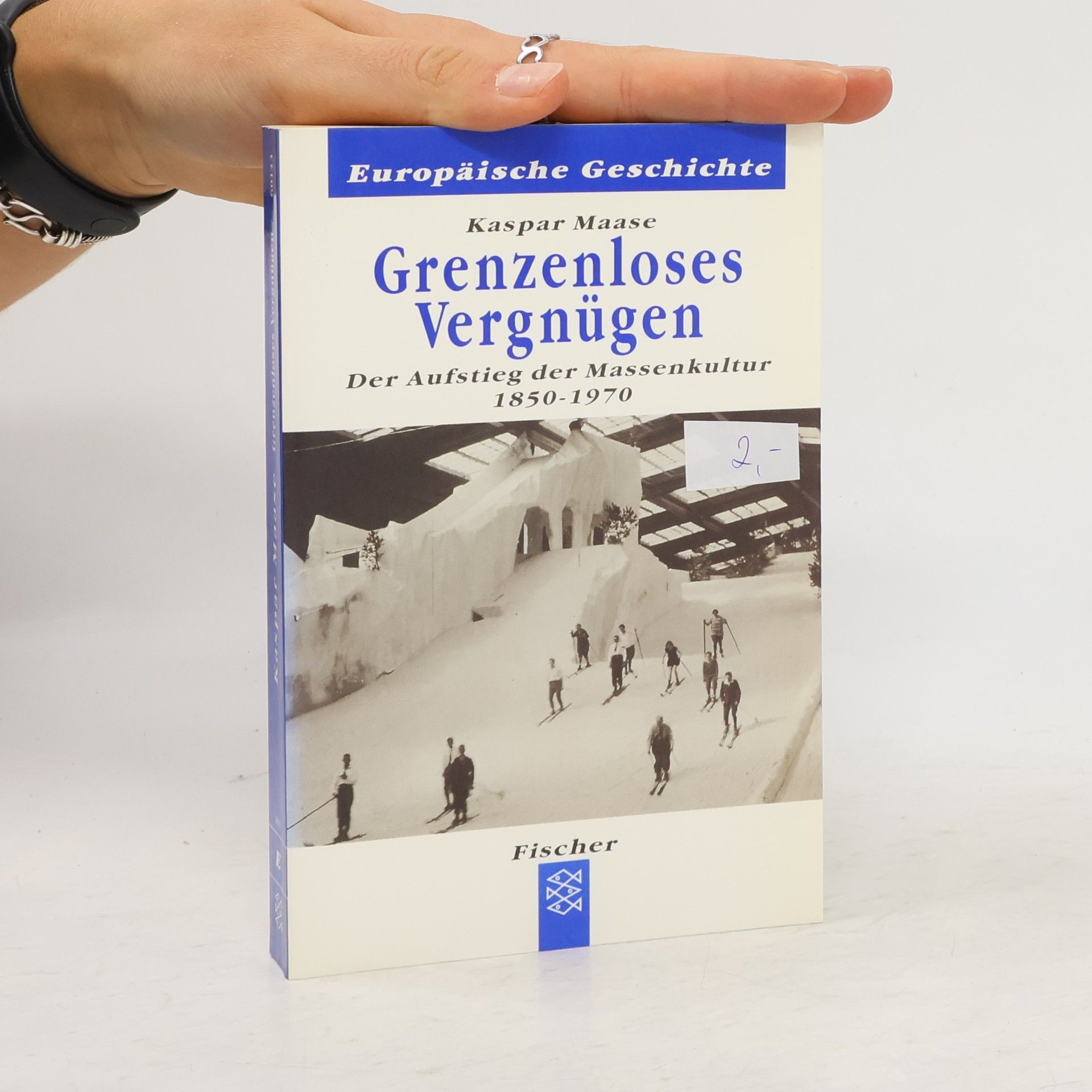

Wenige Entwicklungen haben den Alltag der Europäer derart verändert wie der Aufstieg der Massenkultur seit 1850. Doch die populäre Unterhaltung hat keineswegs friedlich die Freizeit erobert. Ihr Erfolg erschütterte kulturelle Hierarchien und überwand soziale Barrieren. Gegen heftigen Widerstand haben sich die verachteten Vergnügungen der Unterschicht zur Basiskultur der massendemokratischen Gesellschaften gemausert - umworben inzwischen von den Mächtigen und respektiert selbst von der anspruchsvollen Kritik. Kaspar Maase zeichnet in seinem Buch nach, wie die populären Künste zum Lebensmittel der modernen Leistungsgesellschaften wurden. Er verfolgt die Auseinandersetzungen, die den Aufstieg der Massenkultur begleiteten, und rekonstruiert damit eine wichtige Dimension europäischer Gesellschaftsgeschichte. Auch der Umgang mit dem Vergnügen mußte gelernt werden, und so erweist sich die Historie der Massenkultur als Geschichte von Täuschung und Selbsttäuschung, von Unterdrückung und Kreativität, von utopischer Hoffnung und erbärmlicher Anpassung.